Gli anni Venti del Novecento sono stati caratterizzati da un’estrema vivacità culturale e sociale. La Grande Guerra si era da poco conclusa e forte era il desiderio di divertirsi e di godersi la vita. La capitale di questa effervescenza era Parigi, città magnetica, disinibita e accogliente.

Negli «années folles» che vanno dalla fine del primo conflitto mondiale al crollo della borsa di Wall Street nel 1929, le donne incominciano a ritagliarsi una parte da protagoniste. D’altronde la guerra non aveva soltanto trasformato in maniera radicale il mondo del lavoro, ma aveva anche sollecitato un profondo mutamento nei costumi così come nei concetti di famiglia e di matrimonio, liberando un’energia femminile che traeva la sua linfa dalla coscienza del grande valore della donna nella società.

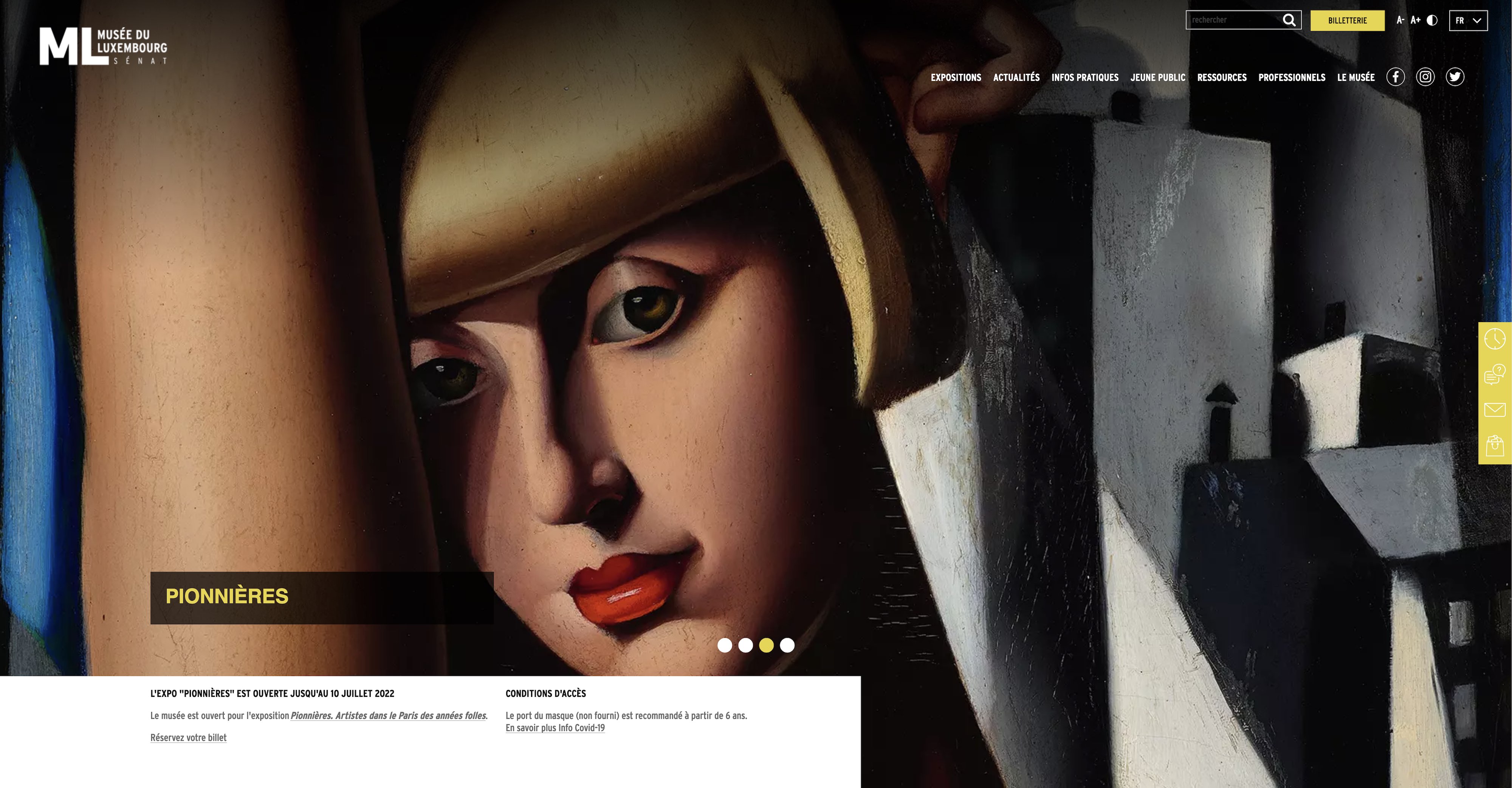

Proprio attorno al ruolo primordiale di alcune di queste «nuove donne» è costruita la mostra Pionnières. Artistes dans le Paris des Années folles al Musée du Luxembourg di Parigi, una rassegna che dà visibilità a quelle artiste innovative e provocatorie che sono state capaci di cogliere lo spirito della loro epoca e trasmetterlo nelle loro opere.

Queste pioniere sono state le prime a vestirsi come desideravano, a esprimere liberamente la loro sessualità, a raggiungere l’indipendenza economica. Erano donne colte, ambiziose ed emancipate che hanno rappresentato il mondo come loro, e non gli altri, lo vedevano. Senza compromessi e senza finzioni.

A raccontarci la mostra è la storica dell’arte Lucia Pesapane, curatrice associata dell’esposizione parigina che ha il merito di guardare le donne con lo sguardo delle donne.

Che aria si respirava nella Parigi degli anni Venti del Novecento?

Con il trattato di Versailles un nuovo equilibrio geopolitico aveva fatto sì che in quegli anni a Parigi, più che in ogni altra capitale europea, convergessero intellettuali e artisti, spesso in fuga dal puritanesimo, dalla repressione dei costumi o dal proibizionismo dei loro Paesi. La Ville Lumière era vista come una città di libertà e di tolleranza. L’omosessualità era già relativamente consentita, quindi si poteva vivere un’emancipazione che altre metropoli non concedevano. Qui, per la prima volta, le accademie private permettevano alle donne di frequentare gli atelier di nudo. Quelli erano anche gli anni della nascita di nuovi generi musicali, come il jazz, dei café-concert, dei cabaret. C’era tanta voglia di divertirsi: Parigi era una festa, come diceva Ernest Hemingway.

Gli sconvolgimenti del primo Novecento hanno portato numerosi cambiamenti a livello sociale, avviando una rivoluzione nel concepire il ruolo della donna. Perché sono definite «pioniere» le artiste presenti in mostra?

Con la Grande Guerra le donne escono dallo spazio domestico, privato. Il primo conflitto mondiale rivoluziona il mercato del lavoro, consentendo loro di accedere anche a quelli che fino ad allora erano considerati ambiti esclusivamente maschili. Ad esempio molte donne devono prendere il posto degli uomini in fabbrica. Per la prima volta, quindi, sono consapevoli del loro ruolo politico e in questo contesto si assiste a una forte accelerazione nella ricerca dell’affermazione dei loro diritti. Le artiste in mostra sono pioniere proprio perché incarnano questa nuova coscienza della forza delle donne, rispecchiando la loro volontà di essere parte importante della società.

Esattamente un secolo fa, queste donne erano all’avanguardia anche per aver già affrontato con estrema disinvoltura temi legati ai concetti di identità e di genere…

La mostra è proprio incentrata sulla tematica dell’identità. Abbiamo cercato di trovare dei parallelismi tra gli anni Venti del Novecento e i nostri anni Venti. Questo secolo di differenza ci fa ha fatto capire che oggi non abbiamo inventato nulla. Parliamo di gender fluid, di intersezionalità, di terzo genere, di non binarietà: tutti o molti di questi concetti erano nati già a quell’epoca ed erano cose già sperimentate da un certo gruppo di artiste. Claude Cahun, fotografa e scrittrice francese, dichiarava che «neutro» era il solo genere che le si addiceva. L’omosessualità e la bisessualità erano vissute da pittrici quali Tamara de Lempicka e Romaine Brooks. Era un modo di portare al limite la ricerca di libertà che le donne stavano testando. Purtroppo, poi, gli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta, con i totalitarismi e la Seconda guerra mondiale, soffocheranno questa voglia di sperimentare diverse identità.

Dal confronto tra gli anni Venti del Novecento e gli anni Venti che stiamo vivendo cos’altro emerge, anche dal punto di vista della visibilità delle artiste donne?

Il mondo un secolo fa usciva da un conflitto e da una pandemia, l’influenza spagnola. Era sì un periodo dorato, però erano già presenti gli spettri dei totalitarismi. Quando facevamo le ricerche per questa mostra eravamo in piena pandemia da Covid e abbiamo assistito alla messa in crisi della democrazia in molti paesi. Oggi viviamo nell’epoca post Me Too in cui il ruolo della donna è ridefinito e ripensato per arrivare a una vera parità tra i generi. Le battaglie per i diritti devono continuare a essere sostenute perché purtroppo succede ancora che traguardi ottenuti con fatica vengano rimessi in discussione. Dal punto di vista artistico le cose sono sicuramente migliorate nonostante ci sia ancora una certa disparità tra uomini e donne nelle acquisizioni dei musei o nel mercato dell’arte.

Indifferenti a convenzioni e stereotipi, le artiste in mostra hanno conferito una nuova immagine alla figura femminile. Come sono riuscite a tradurre nelle loro opere l’audacia che le contraddistingueva?

Sono riuscite a farlo soprattutto nel modo in cui hanno rappresentato il loro corpo e quello delle altre donne. Penso ad esempio a uno dei ritratti più iconici della mostra, La chambre bleue di Suzanne Valadon. In questo dipinto viene raffigurata una moderna odalisca in pigiama con un fisico dalle rotondità evidenti: è una donna non perfettamente truccata e pettinata, con la sigaretta in bocca. Vicino a lei non ci sono fiori ma libri. Non osserva lo spettatore, non si mette in scena. La Valadon dipinge il corpo di un’altra donna in maniera sincera e realistica. Spesso queste artiste ritraggono anche il proprio corpo nudo, con forme poco perfette e pose non convenzionali. Nelle loro opere non c’è più lo sguardo desiderante dell’uomo ma, come diremmo oggi, un female gaze. Così le artiste possono anche permettersi di dipingere i peli pubici o il momento che segue il piacere sessuale, proponendo una donna reale, non idealizzata.

Nella mostra parigina ci sono artiste note e altre meno conosciute. Con quale criterio sono state selezionate?

Sebbene nella rassegna ci siano anche nomi conosciuti, come Tamara de Lempicka o Suzanne Valadon, quello che volevamo fare era dare visibilità a tante artiste che negli anni Venti del Novecento lavoravano, esponevano, guadagnavano bene ed erano molto apprezzate, ma che sono state poi dimenticate. Abbiamo cercato di ridare voce a queste figure perché la storia dell’arte le ha tralasciate. In mostra, per esempio, c’è un’artista che si chiama Chana Orloff, di origine ucraina. Negli anni Venti aveva un successo incredibile, tanto che aveva fatto costruire il suo atelier parigino da Auguste Perret, uno dei maestri dell’architettura di quel periodo. Era una scultrice e tutte le grandi personalità del tempo facevano a gara per avere un suo busto o un suo ritratto. Oggi è completamente sconosciuta. Ecco, come lei tante altre artiste devono ritrovare lo spazio che meritano nella storia dell’arte.

Dove e quando

Pionnières. Artistes dans le Paris des Années folles. Musée du Luxembourg, Parigi. Fino al 10 luglio 2022. www.museeduluxembourg.fr