Negli ultimi mesi del 1935, forse influenzato dall’aria lugubre che si cominciava a respirare un po’ ovunque in Europa, Walter Benjamin iniziava la stesura di quello che può essere considerato come l’atto di morte ufficiale dell’opera d’arte così come l’uomo l’aveva conosciuta fin dalle sue origini: ovvero fin da quando aveva tracciato, ancora incerto e titubante, i primi graffiti sulle pareti rocciose di una grotta. Avesse avuto il dono folgorante della sintesi che aveva Oscar Wilde, probabilmente avrebbe intitolato in modo diverso quel saggio su L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica che lo tenne impegnato tra continue variazioni e riscritture fino al 1939. Tuttavia, anche a dispetto del titolo non particolarmente seducente, il volume è diventato uno dei capisaldi della teoria artistica del secolo scorso, perché in quelle pagine per la prima volta veniva messa in luce e analizzata con grande lucidità la trasformazione epocale che aveva segnato una cesura netta nella storia dell’arte tra Otto e Novecento.

Secondo Benjamin, l’invenzione degli strumenti che permettevano di riprodurre meccanicamente le immagini, aveva infatti privato l’opera d’arte di quella che era sempre stata una sua caratteristica fondamentale. Una caratteristica che aveva a che fare con l’individualità e l’unicità del suo rapporto con lo spettatore e che il filosofo tedesco riassunse attraverso il concetto di aura. In effetti, l’aura, che Benjamin definì come «l’apparizione unica di una distanza» che si manifesta hic et nunc, si era già un po’ sbiadita nel corso dei secoli precedenti con la progressiva attenuazione della dimensione culturale in cui fino ad allora l’opera era stata inserita, ma l’invenzione prima della fotografia e poi del cinema le avevano inferto un colpo mortale.

Se il saggio di Benjamin ha certificato la definitiva scomparsa dell’aura dall’orizzonte della modernità, a distanza di quasi un secolo, la società occidentale non sembra però ancora essere riuscita a elaborare il trauma di questa scomparsa, al punto che tutta l’arte del Novecento può in qualche modo essere interpretata a partire dal rimpianto per l’aura e dal desiderio di tornare a provare, attraverso dei simulacri, il brivido vitale che solo questo incontro unico con il tempo e con la storia può darci.

Non potendo più trovare fondamento nell’opera, ormai irrimediabilmente compromessa dalla sua riproducibilità tecnica, l’aura è stata così in parte sostituita attraverso la mitizzazione della figura dell’artista, la cui individualità biografica è stata spesso circonfusa da un alone di unicità straordinaria e geniale e fatta oggetto in molti casi di un vero e proprio culto della personalità. Basti pensare ad artisti quali Van Gogh, Picasso, Pollock, Yves Klein, Manzoni, Warhol, Beuys, per fare solo qualche esempio. Negli ultimi decenni è stato però soprattutto il valore economico dell’opera a proporsi come un vero e proprio surrogato dell’aura. Nei continui record, fatti registrare dalle aste di Christie’s e Sotheby’s, il valore esorbitante delle opere degli artisti più celebri e affermati, ormai totalmente slegato da ogni rapporto con quella che viene comunemente ma forse un po’ impropriamente definita economia reale, ha finito per risultare effettivamente agli occhi delle persone come «l’apparizione unica di una distanza». Una distanza che appare altrettanto incolmabile di quella che separava i fedeli dalle divinità effigiate nelle sculture di un tempio greco.

Negli ultimi anni, l’aura sembra però aver trovato una nuova strada per riaffacciarsi sulla scena e questa volta grazie alla stessa tecnologia. Non solo. Questa ricomparsa dell’aura si colloca, paradossalmente, nel quadro generale di una rivoluzione digitale che ha fatto sì che la riproducibilità sia diventata ormai assoluta, al punto che la distinzione tra originale e copia che era ancora parzialmente presente negli strumenti analogici a cui faceva riferimento Benjamin risulta ormai completamente superata.

Dal 2008 abbiamo assistito allo sviluppo di una tecnologia, quella delle blockchain, che pur avendo le sue radici nell’ambito di una cultura alternativa e libertaria, si è rivelata un terreno estremamente attrattivo non solo per il mondo della finanza, ma anche per quello dell’arte, perché offriva la possibilità di recuperare quell’idea di unicità a cui né il pubblico né il mercato dell’arte sembrano in grado di rinunciare. La crypto art, di cui negli ultimi mesi molto si è parlato, attraverso gli NFT (Non fungible token) offre infatti la possibilità di dare a degli oggetti digitali, quindi a degli oggetti che di per sé sono replicabili all’infinito, la dimensione auratica dell’unicità. Ovviamente non è l’opera, quasi sempre un’immagine digitale 2D o 3D, a diventare unica, ma una sua compressione in formato numerico denominata hash e registrata in una blockchain che ne attesta in maniera inequivoca l’autenticità e i successivi cambiamenti di proprietà.

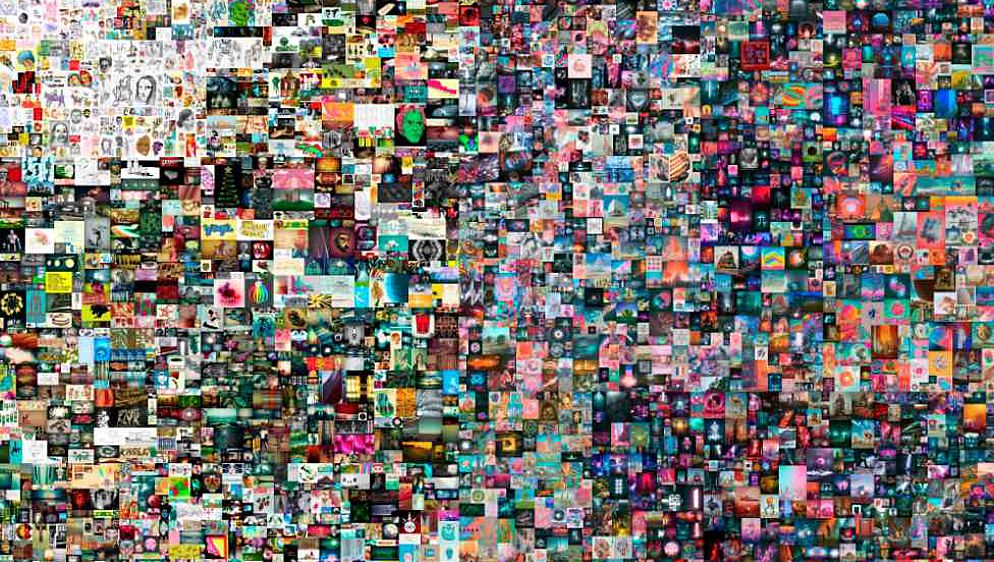

Ad essere acquistata, come nel caso dell’opera Everydays. The First 5000 Days dell’artista digitale americano Beeple venduta da Christie’s nel marzo di quest’anno per 69 milioni di dollari, non è dunque l’opera in se stessa che generalmente rimane liberamente fruibile su internet, ma il certificato digitale unico e non duplicabile o falsificabile a cui è associata. Ed è probabilmente questa certificazione di unicità digitale la vera opera d’arte del nostro tempo.

In un mondo in cui digitalizzazione e tokenizzazione stanno diventando parole d’ordine imperanti, e in cui la dimensione fisica dell’opera d’arte è ormai destinata a passare in secondo piano, se non a dissolversi completamente, l’aura improvvisamente sembra risorgere come l’apparizione unica di una distanza che però questa volta è puramente virtuale. E così, mentre l’opera si disincarna sempre più, di fronte a noi rimane il fantasma della sua aura, che il mercato dell’arte ha già cominciato ad avvolgere con i suoi bagliori aurei.

Chissà? Se fosse ancora vivo, forse Benjamin scriverebbe oggi un saggio sull’opera d’arte nell’epoca della sua auraticità virtuale o forse, sorridendo sconsolato tra sé e sé, si limiterebbe a canticchiare come Nek: «L’aura non c’è. È andata via. L’aura non è più cosa mia».