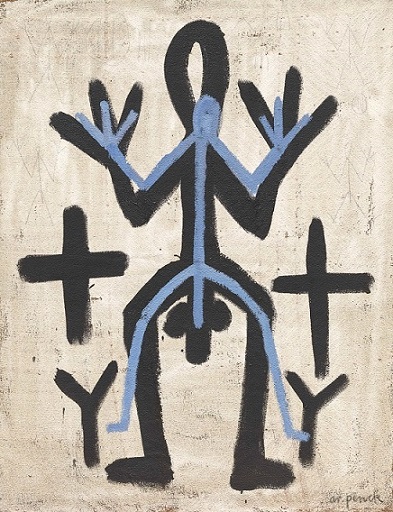

A consacrare A.R. Penck (pseudonimo di Ralf Winkler) alla fama internazionale sono stati i suoi omini stilizzati. A chi, però, vorrebbe ricondurre in maniera semplicistica il suo lavoro a queste, seppur emblematiche, figure, l’artista tedesco ha risposto con approcci sempre diversi alla creazione, con il fermo proposito di farne uno strumento per diffondere le proprie convinzioni teoriche e per confrontarsi con l’ordine sociale e politico. «Ho bisogno di realtà. Qui, dove tutto succede davvero», diceva.

Il suo linguaggio è considerato estremamente originale, soprattutto se si pensa al contesto in cui è stato elaborato. Quella di Penck è un’arte nata da una struttura di immagini dotata di uno stile inconfondibile che, sebbene si collochi agli antipodi della ricercatezza estetica, colpisce per la sua potenza visiva, centrando l’obiettivo di diventare forma essenziale di un concetto.

Penck, classe 1939, nel suo prolifico percorso non si occupa solo di pittura e di scultura, produce anche libri e musica e studia con dedizione la filosofia e le materie scientifiche, mosso dalla convinzione che per un artista sia fondamentale aprirsi alla totalità. E può sembrare paradossale come questo condurre il proprio pensiero, e di conseguenza il proprio fare artistico, lungo molteplici traiettorie sia maturato in un luogo e in un periodo poco favorevoli a una tale visione: Penck è di Dresda, vive nella Repubblica Democratica Tedesca, il che significa fare i conti con un ambiente che, dopo l’erezione del muro di Berlino nel 1961, non brilla certo per propensione al rinnovamento.

A differenza di tanti suoi colleghi che abbandonano subito, senza esitazione, la DDR, egli vi rimane per quasi vent’anni, cercando di scuotere il gusto ufficiale con un’arte rivoluzionaria, non per polemica nei confronti del regime ma per poter attuare quello che per lui è il presupposto dell’arte stessa, ovvero interagire con la società in maniera produttiva.

Nonostante non sia mai stato apprezzato nella Germania dell’Est, il lavoro di Penck, dalla forte carica progressista ma dalle tecniche espressive tradizionali, ha raccolto ampi consensi a livello internazionale grazie a un lessico dall’accento primitivista in grado di fare dell’opera un veicolo di comunicazione del vissuto. Non è un caso che artisti quali Jean-Michel Basquiat e Keith Haring abbiano ammirato Penck proprio per la sua pittura monumentale e immediata che sa raccogliere con franchezza la complessità del mondo.

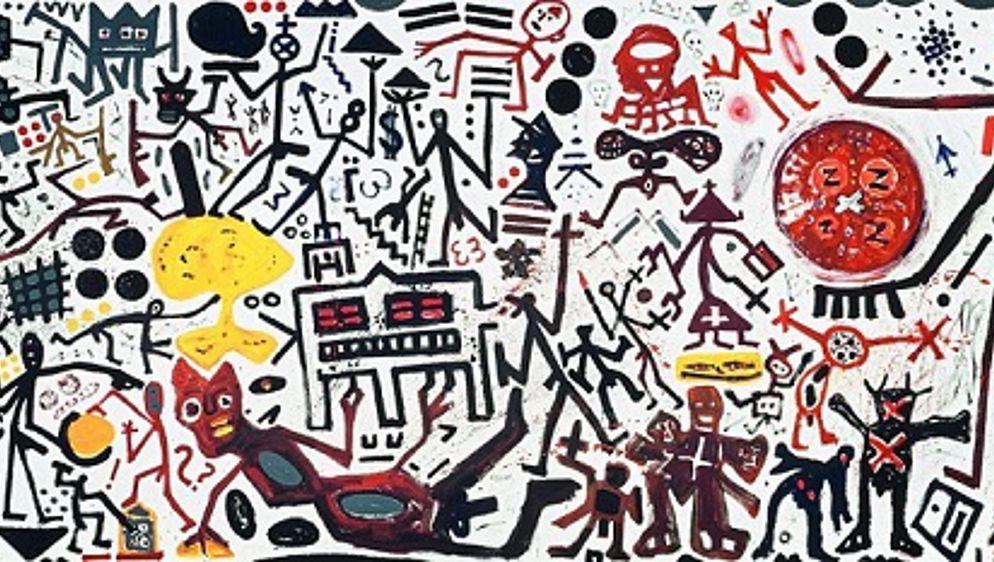

Un tipo di pittura, questa, il cui esordio nella ricerca di Penck si rintraccia proprio nel 1961 con i Weltbilder, opere in cui l’artista persegue l’idea di un’immagine universale capace di riprodurre la realtà in un’unica prospettiva. Intrisi degli studi di cibernetica e delle teorie dell’informazione che Penck porta avanti in questo periodo, sono quadri che rendono visivamente percepibile, tramite un sistema di segni, il funzionamento del cosmo. Si tratta di un modo nuovo di concepire l’arte (che non manca di far storcere il naso a molti nella DDR) in cui ogni elemento della narrazione si riduce al minimo, diventando una figura-concetto.

Al radicale lavoro del grande maestro tedesco il Museo d’Arte di Mendrisio dedica una scrupolosa mostra che raccoglie una nutrita selezione di dipinti e di sculture, oltre a opere su carta e libri d’artista, con l’intento di ripercorrere il complesso ma affascinante cammino creativo di Penck.

Punto di partenza della retrospettiva è il progetto Standart, logica conseguenza degli appena citati Weltbilder e piena manifestazione della volontà di Penck di fare dell’immagine una forma simbolica del pensiero, dotata di una vocazione all’universalità superiore a quella del linguaggio. Concepita alla fine degli anni Sessanta, la teoria Standart, il cui emblema è la rappresentazione di un uomo dai tratti essenziali, con testa e organo sessuale in risalto, che l’artista offre all’osservatore come effigie intuitiva di identificazione, promuove una modalità inedita di espressione. Le opere vengono risolte così in una sorta di poesia visiva in cui si concentrano segni cifrati, crittogrammi e sagome astratte di vario tipo che rievocano l’arte preistorica e che, come questa, risultano immediatamente comprensibili.

Nella prima parte del percorso espositivo, oltre ad alcuni significativi dipinti e un nucleo di libri d’artista, prezioso per comprendere meglio l’opera di Penck attraverso l’estrema varietà iconografica da lui elaborata, troviamo una serie di oggetti in materiale povero realizzati tra il 1968 e il 1973. È il primo gruppo plastico eseguito dall’artista (che tuttavia si occupa di scultura fin dalla giovinezza riservandole poi nel tempo un ruolo di rilievo accanto alla pittura, soprattutto da quando si concentra sulla fusione in bronzo) costituito da oggetti in alluminio, vetro, tessuto, cartone, metallo e legno, tramite i quali egli applica i suoi princìpi al volume nello spazio.

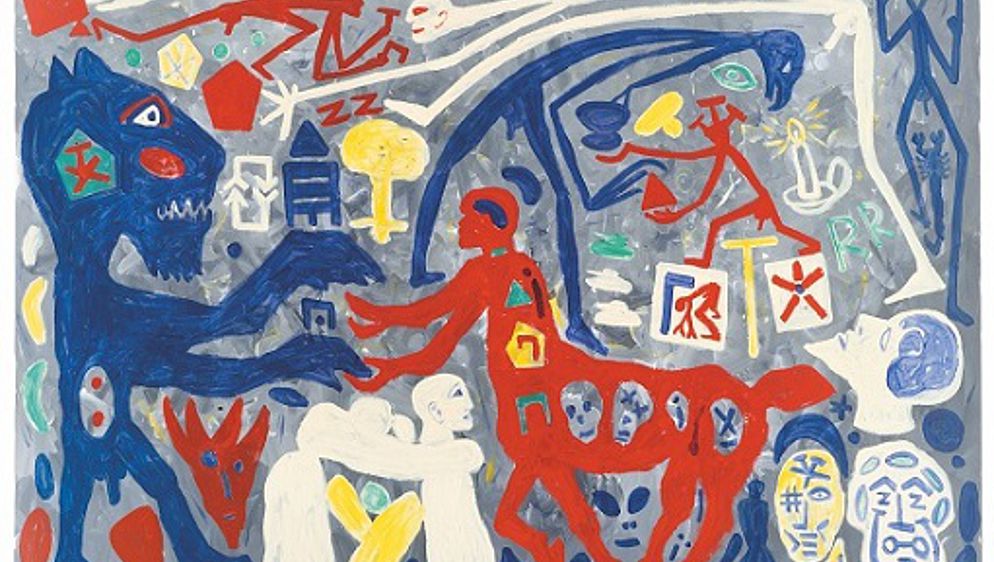

Dopo che nel 1973 Penck conclude l’esperienza Standart, ha inizio per lui una fase che spesso è stata interpretata come una virata verso una concezione di incomunicabilità e disillusione, acuita dal fatto che l’artista viene costretto dal regime alla semiclandestinità. Lo stile dei suoi lavori si complica cedendo il passo a una pennellata libera da ogni vincolo razionale, si vedano ad esempio alcuni Ohne Titel dominati da potenti tocchi di colore nero.

Quando poi nel 1980 Penck riesce a lasciare la DDR, incominciando una vita da nomade che lo porta a soggiornare un po’ ovunque – da Colonia a Londra, da Roma a Tel Aviv, da New York a Zurigo – è già un artista molto stimato che possiede un vastissimo apparato pittorico con cui dare vita a un’espressività senza confini. Nei decenni successivi all’espatrio, come testimoniano dipinti quali Another R.C., del 1983, o Der Tod von Alfred Herrhausen, del 1991, la tavolozza cromatica si fa più accesa, il linguaggio più eclettico, il tono più visionario e la trama tra figure e segni più caotica. L’allontanamento dalla Germania dell’Est determina anche l’approdo alla dimensione monumentale, ritenuta la più consona alla fruizione collettiva.

Datata 1989, l’anno della caduta del muro di Berlino, è la gigantesca opera che è stata significativamente esposta a conclusione dell’itinerario espositivo. Si intitola The Battlefield ed è un dipinto panoramico, dalle illimitate possibilità di interpretazione, che ripercorre la storia dell’umanità. In sostanza rappresenta il mondo intero. Si legge da destra a sinistra sviluppando un racconto che parte dai primordi alla fine del mondo: dal big bang a Gorbaciov per arrivare a un futuro incarnato, tra gli elementi che spiccano maggiormente, da una donna nuda tutta rossa, metafora del sesso emancipato, da due omini Standart, effigiati come automi che combattono con spade laser, e dal numero cinque, la cifra che Giordano Bruno, uno dei filosofi più amati dall’artista, considerava simbolo della perfezione.

Come questa opera, tutta l’arte di Penck è capace di dare concretezza all’atto dell’Erleben, quello sperimentare attraverso il vissuto che è profondamente radicato nella tradizione romantica tedesca e che nei lavori del maestro di Dresda riesce a consegnarci un messaggio universale, sospeso tra razionalità e visionarietà, con cui decifrare l’esistenza umana.