Non è facile riuscire a sintetizzare la prolifica attività di Michelangelo Pistoletto, uno dei maggiori protagonisti dell’arte dalla seconda metà del Novecento a oggi. Meno complicato risulta invece spiegare il perché della sua lunga e apprezzata carriera, che lo ha sempre visto ai vertici del panorama contemporaneo internazionale. Da sessant’anni il maestro italiano, nato a Biella nel 1933 e tuttora infaticabile esploratore dell’esistenza attraverso l’arte, sviluppa una ricerca in continua evoluzione che trova la sua ragion d’essere nella relazione tra esperienza estetica e realtà. Un’indagine che nel corso dei decenni è stata capace di dilatare i confini dell’arte proponendo azioni concrete per superare le contraddizioni del sistema sociale, politico ed economico e per innescare un effettivo mutamento per l’intera collettività.

Pistoletto ha tracciato un percorso coerente in cui ha saputo reinventarsi e sondare molteplici temi diventando promotore di una concezione dell’arte più attiva. E lo ha fatto fin dalle sue prime opere, quando, dopo essere entrato nel mondo dell’arte lavorando con il padre restauratore (e dopo un’incursione nella pubblicità al fianco di Armando Testa), realizza nel 1962 i suoi celebri Quadri specchianti, varchi che aprono a un’inedita dimensione spazio-temporale e a una diversa visione del legame tra arte e vita.

L’adesione al movimento dell’Arte Povera, poi, di cui è esponente di spicco, rivela ancor di più la sua vocazione a instaurare «un nuovo rapporto con il mondo delle cose» tramite un approccio alla creazione teso a generare opere esperibili nel quotidiano e in costante trasformazione.

Con la fondazione, nella sua Biella, della «Cittadellarte», luogo di incontro e di relazione nato per propagare il cambiamento, e con l’ambizioso progetto chiamato Terzo Paradiso, avviato nel 2003 e fulcro della sua attuale ricerca, Pistoletto non fa che rimarcare con forza l’idea di un’arte strettamente connessa ai differenti ambiti della società.

L’ampio e composito lavoro del maestro italiano viene esposto in questi mesi estivi negli spazi del Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona, dove è stata allestita dai curatori Mara Folini e Alberto Fiz la più completa retrospettiva a lui dedicata in territorio elvetico. Le opere raccolte sono dipinti, quadri specchianti, installazioni, immagini d’archivio e video paradigmatici degli snodi principali che hanno caratterizzato il percorso di Pistoletto.

È così che a inizio mostra troviamo alcuni oli su tela, come l’Autoritratto oro del 1960, presentati per documentare le prime riflessioni dell’artista sul concetto di identità, già elaborato in questi lavori secondo una modalità che travalica la sfera personale a favore di quella dell’essere umano.

A nascere pochi anni dopo sono i già citati Quadri specchianti, veri e propri capisaldi dell’attività di Pistoletto nonché artefici del decollo internazionale della sua carriera dopo che Ileana Sonnabend e Leo Castelli, tra i più influenti galleristi dell’epoca, li vedono esposti alla Galleria Galatea di Torino nel 1963 e li acquistano in blocco. Su una lastra di acciaio inox lucidata a specchio l’artista applica immagini di persone (ma anche di oggetti) ricavate da fotografie a grandezza naturale e dipinte su carta velina, sostituite poi da serigrafie. Le sagome sulla superficie specchiante sono cristallizzate in banali atti quotidiani e appaiono spesso voltate di spalle, come fossero totalmente estranee a ciò che accade loro intorno (nella rassegna, Padre e madre, del 1968, è un esempio significativo). Nei Quadri specchianti, sempre rigorosamente collocati sul pavimento, l’interazione tra la figura rappresentata e quella riflessa dell’osservatore genera un’opera in continuo divenire, dove il tempo dinamico dello spettatore che modifica lo spazio reale si somma al tempo statico della fotografia e dove si consuma l’incontro fugace tra presenza e assenza.

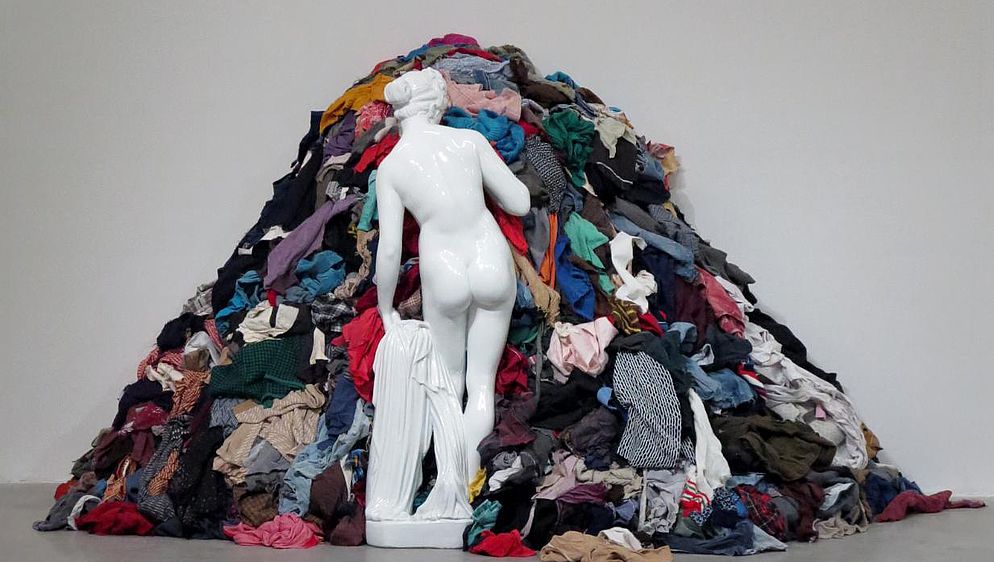

Della corrente dell’Arte Povera, che lo stesso Pistoletto definisce come un movimento capace di andare «profondamente nelle radici delle cose», la mostra asconese espone, tra gli altri, uno dei lavori più emblematici, quella Venere degli stracci, datata 1967, che è assurta a icona non soltanto della tendenza poverista ma più in generale della nostra contemporaneità, con la nivea statua della dea romana, simbolo della bellezza immutabile, rivolta verso un cumulo di stracci dai colori sgargianti, a incarnare l’armonia che si oppone al caos, la purezza che si oppone alla corruzione.

Sezione interessante della rassegna è poi quella dedicata alle azioni collettive e alle performance teatrali che Pistoletto porta avanti nella seconda metà degli anni Sessanta. Con video e materiali fotografici viene documentata ad esempio l’esperienza de «Lo Zoo», compagnia creata nel 1968 dall’artista insieme a cineasti, musicisti, poeti e attori che ha dato vita a numerosi spettacoli con l’obiettivo di abbattere ogni confine tra le discipline e avviare un dialogo più diretto con la gente.

A proposito di coinvolgimento del pubblico, di quegli stessi anni è anche l’opera in mostra Sfera di giornali, una grande palla costituita da fogli di quotidiani pressati, che dal 1967, quando viene utilizzata da Pistoletto per la prima volta durante una performance a Torino, è stata fatta rotolare per le strade di molte città spinta dalle mani dei passanti, diventando espressione non solo della circolazione di idee ma anche della natura spesso sibillina dell’informazione, in bilico tra verità e menzogna.

Del più recente progetto di Pistoletto, il Terzo Paradiso, che assorbe l’artista ormai da quasi vent’anni in un capillare lavoro condotto in collaborazione con numerosi enti e associazioni, si è fatto già un breve accenno a inizio articolo. Attraverso incontri, happening e azioni collettive, lo scopo è quello di portare l’attenzione su alcuni temi urgenti dell’attualità, primo fra tutti la sostenibilità ambientale, ponendo l’arte al centro di una trasformazione sociale responsabile.

Il simbolo ideato da Pistoletto per questa opera collettiva sono tre cerchi consecutivi tracciati con una sola linea, i due esterni a rappresentare la natura e l’artificio, quello centrale a rappresentare il grembo di un’umanità più democratica e inclusiva. Nella rassegna, le grandi fotografie delle installazioni del Terzo Paradiso testimoniano come questo segno sia entrato a far parte del paesaggio contemporaneo, dalla sua realizzazione sulla Piramide del Louvre alla collocazione permanente di fronte al Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra, fino ad arrivare ai due ultimi interventi che lo vedono spiccare al Monte Verità e nel parco del Museo del Castello di San Materno ad Ascona, dove Pistoletto lo ha concretizzato con l’impiego di grossi sassi levigati dal tempo e con quasi cento piante. Due tracce del passaggio dell’artista nel borgo ticinese che appaiono come potente metafora della ricerca di una nuova estetica e di una nuova etica, di un più ampio senso dell’umano e della verità.