Quando nel 1933, ventiseienne, Jean Corty arriva in Ticino, i suoi riferimenti artistici sono completamente differenti da quelli degli altri pittori del cantone. Di matrice espressionista e quindi caratterizzati da una pennellata vigorosa e dall’utilizzo di colori vivaci, i suoi dipinti tradiscono una forte attrazione per l’arte fiamminga, a cui egli rimane devoto dagli esordi fino alla precoce conclusione del suo cammino. La passione per i grandi maestri delle Fiandre e per l’Espressionismo nordico, che il giovane artista aveva reso ancor più intensa con un soggiorno di studio a Bruxelles, costituisce quindi un unicum nel panorama ticinese di quegli anni.

Portatore di una ventata d’aria internazionale, nel nostro cantone Corty non giunge però per scelta. Vi approda poiché, riconosciuto affetto da disturbi nervosi, viene ricoverato presso quello che all’epoca era chiamato Manicomio di Mendrisio. Il motivo del suo trasferimento in questa struttura è dovuto al fatto che suo padre, emigrato per lavorare nelle cave a Cernier, nel canton Neuchâtel, era originario di Agno.

Le condizioni psichiche dell’artista non gli impediscono tuttavia di dipingere alacremente, tanto che gli anni trascorsi all’interno dell’Istituto, dal 1933 al 1934 e poi ancora dal 1937 al 1941, sono momenti estremamente prolifici, in cui egli declina la sua cifra stilistica, già ben consolidata, secondo le suggestioni che il Ticino gli offre.

Si concentra proprio sulle opere realizzate durante i periodi di degenza al Manicomio la mostra dedicata a Jean Corty allestita nelle sale della Pinacoteca Züst di Rancate, dove sono raccolti un centinaio di lavori circa, tra oli, acquarelli e disegni (in gran parte inediti), che il pittore aveva donato negli anni mendrisiensi a Olindo Bernasconi, suo medico curante e grande paladino del suo talento artistico.

Uomo molto colto e grande filantropo, anch’egli scomparso prematuramente, il dottor Bernasconi è stato una figura importante per Corty, capace di andare oltre l’aspetto prettamente medico per instaurare un rapporto umano di stima e di fiducia con il proprio paziente. È lui difatti ad adoperarsi in ogni modo per esortare Corty a dipingere, riuscendo anche a trovargli uno spazio da utilizzare come atelier, convinto che il lavoro e l’arte potessero produrre effetti benefici nel pittore e alleviare così, almeno in parte, le sue turbe mentali.

Tutt’altro che un periodo cupo, questi anni sono dunque per l’artista svizzero una tappa rilevante del suo percorso, un momento in cui rinsalda il proprio linguaggio all’interno di un ambiente che, per quanto possa sembrare paradossale, riesce a farlo sentire a casa, regalandogli un po’ di quella quiete di cui tanto aveva bisogno.

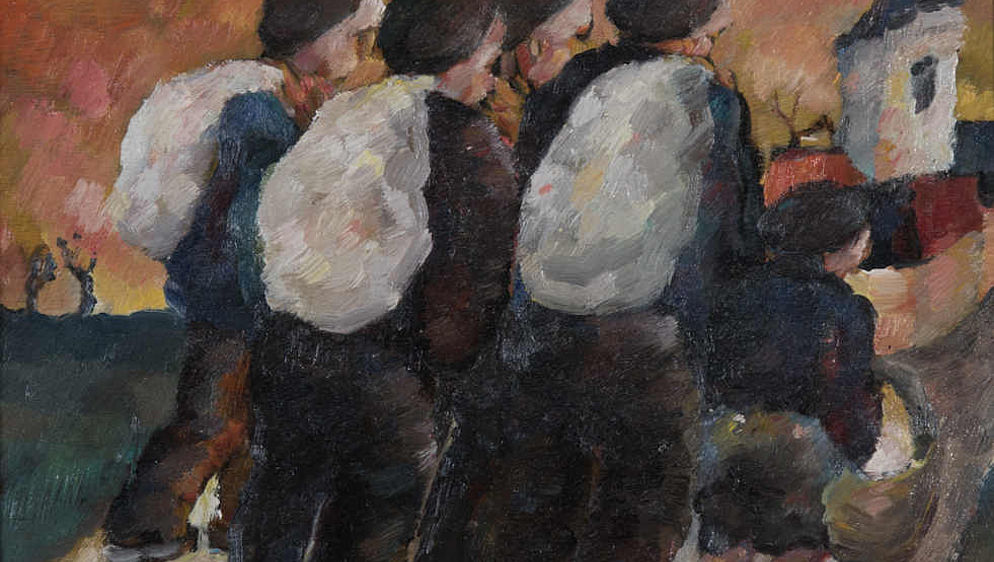

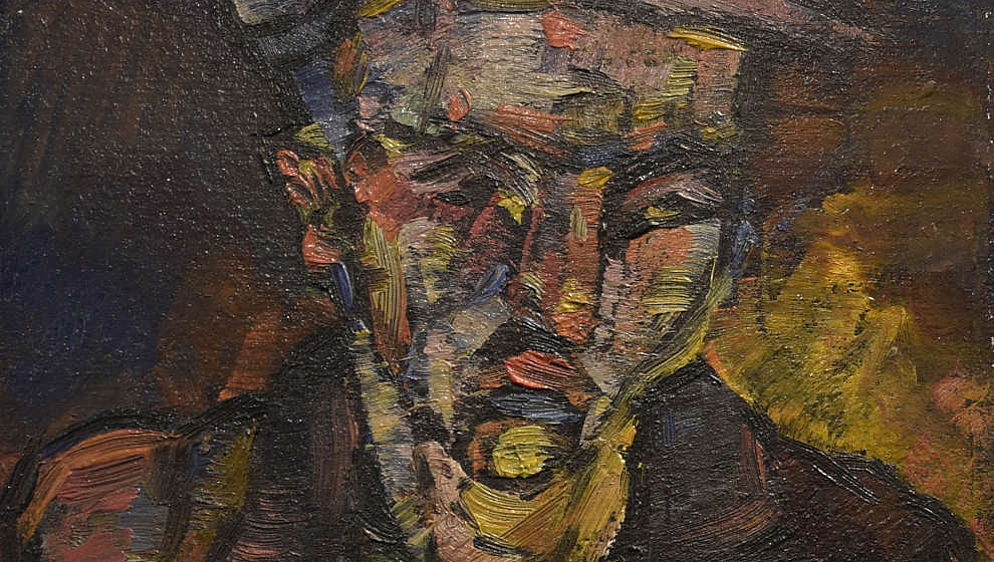

Le opere dell’artista esposte nella rassegna rancatese (firmate con il vero cognome, Corti, fino al 1940, poi trasformato in Corty) sono la testimonianza del suo considerare la tradizione pittorica fiamminga come principale fonte di ispirazione, del suo inesausto guardare all’arte nordica come riferimento insuperato, capace, più di ogni altro, di interpretare appieno il suo sentire. Pervasi da una vena malinconica che rende evidente il malessere esistenziale dell’artista, questi lavori dalle forme alterate e dalle rapide accensioni coloristiche non possono non ricordare artisti quali Constant Permeke, pittore belga tra i maggiori rappresentanti dell’espressionismo, a cui Corty si avvicina spesso anche sul piano tematico.

Di piccolo e medio formato, i dipinti ritraggono i villaggi del Mendrisiotto con le abitazioni addensate attorno al campanile e i paesaggi della campagna, tutti caratterizzati da una grande ricchezza cromatica e da una pennellata che pare trascinata sulla tela. Sono scorci e panorami, questi, che l’artista osserva dal grande parco della struttura in cui è ricoverato o che ammira durante le tante passeggiate nei dintorni dell’Istituto fatte in compagnia dell’amico Libero Monetti.

La partecipazione empatica con il soggetto rappresentato si coglie poi molto bene nelle opere in cui Corty dispiega la figura umana: individui umili e raminghi, come gli emigranti o i lavoratori dei campi, a cui l’artista si sente affine.

Intensi sono anche i numerosi disegni esposti in mostra, a documentare come questo mezzo espressivo fosse particolarmente congeniale allo spirito inquieto di Corty. Sono carte in cui il pittore utilizza un tratto greve e tortuoso per delineare con vigore gruppi di case e vicoli, carretti e mulini, nudi maschili e figure femminili, soldati e giocatori di carte. E poi Madonne con il Bambino, Deposizioni, Crocifissioni e uomini in preghiera.

Corty immortala spesso anche lo scorrere delle giornate al Manicomio di Mendrisio, con i pazienti dediti alle varie attività di lavoro e di svago. Queste opere ci permettono così di conoscere anche le moderne terapie applicate all’interno dell’Istituto. La struttura ticinese, dove nei primi anni del Novecento venne ricoverato anche un altro illustre artista svizzero, Filippo Franzoni, era difatti stata creata sul modello dei centri italiani più all’avanguardia per il trattamento degli infermi di mente: situata in campagna per godere della giovevole vicinanza alla natura, la rinuncia a qualsiasi forma di coercizione a favore di un approccio al paziente più libero e stimolante, anche attraverso l’ergoterapia, ne faceva uno degli istituti psichiatrici più rinomati del tempo, come tra l’altro viene ben spiegato nei saggi contenuti nel catalogo della rassegna.

Le opere di questa feconda stagione pittorica di Corty sono una sorta di diario per immagini, oli e disegni con un portato nostalgico che si fanno specchio della sua vicenda travagliata. Realizzati con i «segni precisi e contorti di un dolore bohème», come verseggia il regista e scrittore Vittorio Ottino in una poesia del 1977 dedicata all’artista, recano l’impronta del disagio esistenziale che permea inesorabilmente tutta la sua pittura.

Corty muore colto da congestione nell’aprile del 1946. Al suo funerale, per usare ancora le parole di Ottino, pochi «personaggi sghimbesci». Se durante la sua breve ed emarginata vita non trova che rari estimatori, dopo la sua scomparsa si assiste a un notevole interesse di pubblico e critica nei confronti del suo lavoro. Il successo tardivo di Corty, però, viene sfruttato da un mercato privo di scrupoli che incoraggia la diffusione di falsi, rendendo così difficoltosa la questione attributiva. Ecco allora che le opere della collezione Bernasconi esposte a Rancate, in cui l’arte del pittore svizzero si afferma nella sua autenticità, si pongono come indubbi elementi di riscontro per fare chiarezza nel potente universo creativo di Corty.

Dove e quando

Jean Corty (1907-1946): gli anni di Mendrisio. Opere dalla collezione del dottor Olindo Bernasconi. Pinacoteca cantonale Giovanni Züst, Rancate. Fino all’11 ottobre 2020. A cura di: Mariangela Agliati Ruggia, Paolo Blendinger, Alessandra Brambilla e Giulio Foletti. Orari: maggio, giugno, settembre, ottobre: 9.00-12.00/14.00-17.00; luglio, agosto: 14.00-18.00. Chiuso il lunedì. Festivi aperto. www.ti.ch/zuest

L’arte che sublima la malattia

Rancate ospita le opere del pittore svizzero Jean Corty appartenenti alla collezione del dottor Olindo Bernasconi

/ 17.08.2020

di Alessia Brughera

di Alessia Brughera