Sono i primi anni Cinquanta quando l’editore francese Tériade propone a Marc Chagall l’ambizioso progetto di illustrare con alcune litografie a colori il romanzo bucolico dal titolo Dafni e Cloe. Il testo, scritto intorno al III secolo d.C. dal greco Longo Sofista, autore della cui biografia non si conosce praticamente nulla, narra le vicende di due giovinetti che, abbandonati da piccoli dai rispettivi genitori sull’isola di Lesbo, vengono salvati e allevati dai pastori del luogo. I due crescono insieme, trascorrendo serenamente la loro vita di campagna e scoprendo pian piano un ingenuo e spontaneo sentimento reciproco d’amore, coronato alla fine dall’immancabile unione matrimoniale.

Il racconto appartiene a quelle storie così universali da non tramontare mai, tanto che l’opera influenzerà nei secoli a venire il cosiddetto «genere letterario pastorale», ponendosi come una sorta di prototipo dei romanzi ambientati in un contesto rurale. Non a caso Goethe lo aveva definito «un documento di alta poesia e di alta cultura», poiché, colmo di citazioni e allusioni alla letteratura antica e alle leggende, descriveva alla perfezione un mondo arcadico e idilliaco sullo sfondo del quale due adolescenti conoscono le gioie dell’eros.

Come avrebbe potuto, dunque, Chagall, rifiutare di trasporre in arte questa delicata fiaba d’amore? Proprio lui che dell’amore aveva fatto l’essenza stessa della sua esistenza, decantandolo di continuo nelle sue opere? «Mai nessuno è sfuggito o sfuggirà all’amore, almeno finché esisteranno la bellezza e gli occhi per guardarla», scrive Longo Sofista nel proemio di Dafni e Cloe. Anche per Chagall è così: prima Bella Rosenfeld, con cui il pittore rimane sposato per trent’anni, poi Virginia Haggard McNeil e Vava Brodsky lo accompagnano in quel viaggio nell’universo dell’affetto e della passione che riesce a «far ardere e volare» l’uomo.

Particolarmente sensibile a questo racconto scritto quasi duemila anni fa, il grande artista russo accetta di buon grado la proposta di illustrarlo, trasformando le vicende favoleggianti di Dafni e Cloe in visioni evocative che mescolano il fascino del paesaggio greco, fatto di boschi sacri, di grotte misteriose, di cieli infiniti e di acque cristalline, all’erotismo quasi magico dei protagonisti.

E per cogliere appieno le suggestioni del romanzo, Chagall decide di recarsi in Grecia, lasciando che i propri occhi possano ammirare gli stessi luoghi della narrazione. Vi soggiorna nel 1952 e poi ancora nel 1954. Ne rimane affascinato e si lascia ispirare dai colori, dalla natura, dai monumenti e dalla storia di questa terra, riportando con sé ricordi e impressioni indelebili da trasferire nelle sue litografie.

Quando inizia a lavorare al progetto per Dafni e Cloe Chagall ha più di sessant’anni e ha già maturato una notevole esperienza anche nel campo della grafica. La litografia è a lui molto cara perché gli offre la libertà creativa di giocare con l’intensità delle cromie. Ecco allora che l’idea di realizzare un’opera così importante con questa tecnica lo riempie di felicità. D’altra parte già dal 1950 l’artista frequenta assiduamente la bottega parigina di Fernand Mourlot, il più rinomato studio per la stampa litografica del secondo dopoguerra, dove figure quali Matisse, Braque, Léger e Picasso erano di casa. «Fin dalla mia prima giovinezza, da quando ho iniziato a usare la matita, ho cercato quel qualcosa che potesse diffondersi come un grande flusso verso lidi sconosciuti e seducenti. Quando tenevo in mano una pietra litografica o una lastra di rame pensavo di toccare un talismano. Mi sembrava di poterci mettere dentro tutte le mie gioie e i miei dolori», scrive Chagall nel 1960.

Il raffinato e pregevole risultato che l’artista qui riesce a raggiungere è visibile in questo periodo negli spazi della Fondazione Anna e Gabriele Braglia di Lugano, dove sono esposte le quarantadue illustrazioni a cui Chagall lavora con dedizione per quasi quattro anni e che rappresentano il vertice della sua produzione grafica nonché uno dei cicli grafici più suggestivi e poetici del XX secolo.

Dell’edizione limitata di duecentocinquanta copie, a cui si aggiungono altre venti copie di pregio, tutte pubblicate nel 1961, l’esemplare presentato in mostra è quello che l’artista regala a Charles Sorlier, il suo fidato stampatore, dedicandolo a lui e alla moglie Pierrette e decorandolo con alcuni disegni. Sorlier conosce Chagall nel 1950 proprio nella bottega di Mourlot e da quel momento ne diventa amico e prezioso collaboratore, partecipando al processo di realizzazione di tutte le litografie del maestro russo.

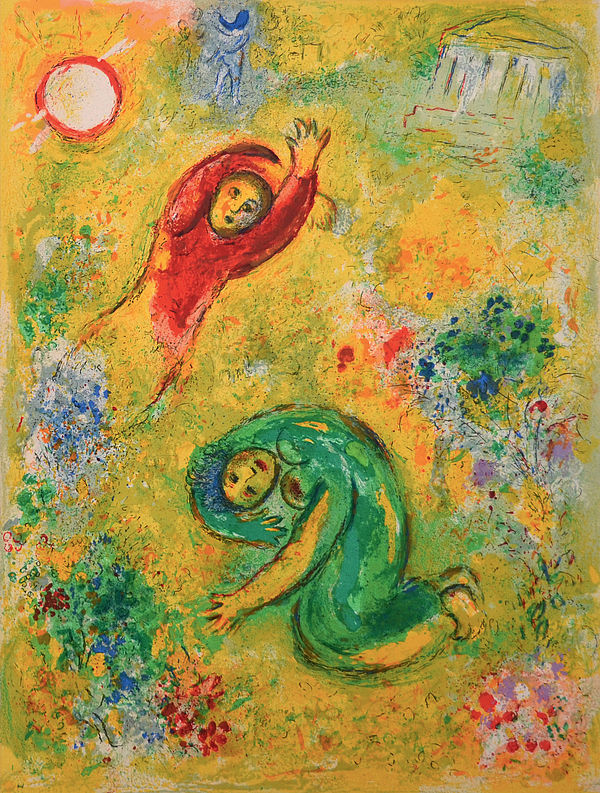

Seguendo la storia di Longo Sofista il più fedelmente possibile, Chagall dà vita a opere cariche di emozioni pure in cui le vicende amorose dei due giovani vengono scandite dal succedersi delle stagioni. L’atmosfera è sempre pregna di tensione erotica, mai ostentata o volgare (Chagall non potrebbe mai farlo), bensì evocata e ricondotta, anche negli episodi più espliciti, alla dimensione del sogno.

Nel racconto l’amore è scoperta, sorpresa, pudore, struggimento, sensualità, desiderio e infine appagamento: allo stesso modo, nelle sue illustrazioni Chagall lo declina in scene ora delicate e dalla dolcezza soffusa ora più intense e appassionate. Il tutto orchestrato, ovviamente, dal colore, capace di farsi più leggero e frugale in opere quali Chloé o di deflagrare in tutta la sua potenza in lavori quali À midi, l’été. Per capire la ricchezza cromatica di queste litografie basta pensare che Chagall sperimenta fino a venticinque colori per riuscire a ottenere il grado di brillantezza e di luminosità da lui desiderato. In un gioco basato sul contrasto tra toni caldi e freddi, le composizioni sono un’esplosione di tinte cangianti che colgono e riproducono alla perfezione le ambientazioni del romanzo di Longo Sofista.

Chagall non manca poi di inserire nelle litografie quel repertorio di immagini che fa parte del suo universo pittorico: personaggi, animali (il gallo o la mucca, ad esempio), creature e simboli che si fanno ambasciatori di significati metaforici. È così che l’artista mette in scena una narrazione intrisa di ricordi e di sogni con un senso di stupore mai sopito nei confronti dell’esistenza.

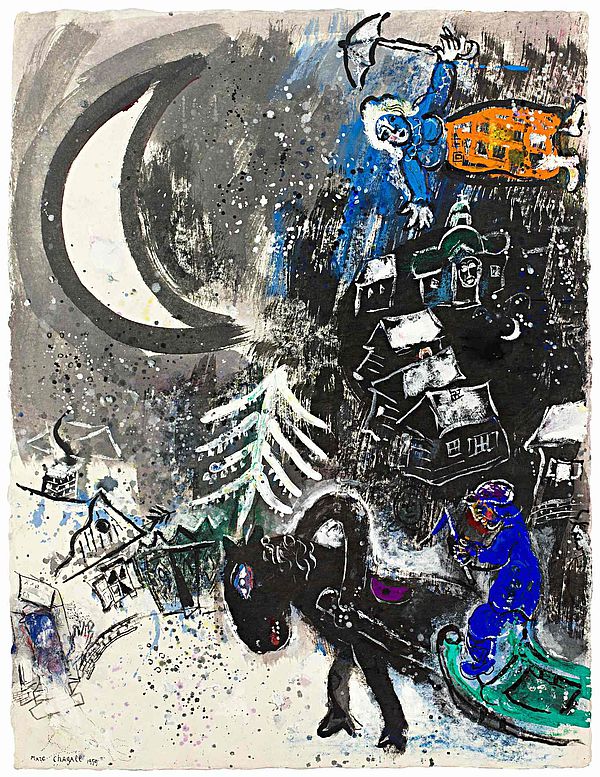

La continuità tra produzione grafica e pittorica ben si coglie nella rassegna luganese grazie alla presenza di dipinti, acquerelli e disegni, tutti provenienti da collezioni private, che si alternano al ciclo dedicato a Dafni e Cloe. Anche qui Chagall raffigura mirabili allegorie (dove mai mancano i richiami alla cultura ebraica e alla tradizione popolare russa) che sublimano la realtà nello spazio dell’opera in colori vividi e in forme oniriche. Osservando la fiabesca gouache Le traineau au clair de lune del 1959, entrata di recente a far parte della raccolta Braglia, vengono alla mente le parole del poeta austriaco Theodor Däubler, che aveva descritto Chagall utilizzando la straordinaria definizione di «fanciullo cosmico»: colui che con candore ha saputo rappresentare l’anima del mondo come una favola.