«I don’t see a lot of money here», dice il produttore al cantante folk Llewyn Davis, che si è esibito in cerca di scrittura: «Non mi pare possa fare soldi». Succede nel film dei fratelli Ethan e Joel Coen A proposito di Davis, geniale meditazione sul talento e il successo, nel peggior intreccio immaginabile. Dio ti concede il talento, ma non il successo, e come se non bastasse mette sulla tua strada un giovanotto appena arrivato al Greenwich Village da Duluth, Minnesota. Uno che ha deciso di farsi chiamare Bob Dylan (quando il film uscì ancora non aveva vinto il Nobel e non aveva mandato a ritirarlo Patti Smith – cosa può avere uno di tanto importante da fare, per non riuscire a fare un salto a Stoccolma con mesi di preavviso? Questa sarebbe la vera domanda).

«Non lo vedo come un romanzo dalle grandi potenzialità» disse nel 1963 un editor a John Williams, a proposito di un manoscritto intitolato Stoner. Pubblicato con fatica un paio d’anni dopo, andò infatti malissimo: duemila copie in tutto. Sarà riscoperto all’inizio degli anni Zero, e diventerà un grande successo internazionale, ritrovando il posto che gli spetta nella letteratura americana. In Italia uscì da Fazi nel 2012, tradotto benissimo da Stefano Tummolini (che è anche traduttore di Guillermo Arriaga, ha diretto il film Un’altro pianeta che costò mille euro soltanto e andò al Sundance Film Festival, scrive romanzi). Sempre Fazi pubblica ora la biografia di John Williams, con il titolo L’uomo che scrisse il romanzo perfetto. La firma Charles Shields, che in precedenza si era dedicato a Harper Lee (la scrittrice di Il buio oltre la siepe, amica d’infanzia di Truman Capote laggiù nell’Alabama) e a Kurt Vonnegut di Mattatoio 5.

Celebrato – tra gli altri da Ian McEwan e Bret Easton Ellis – e amatissimo dai lettori, Stoner ha un titolo che facilmente si dimentica. Più faticoso ancora tenere a mente il nome dello scrittore: John Williams è il più banale che si possa immaginare. Quanto alla trama, anche i fan più sfegatati hanno difficoltà a ripeterla: un giovanotto del Missouri studia agraria all’università (la letteratura nemmeno sa cosa sia); a una lezione di inglese scopre il Sonetto numero 73 di Shakespeare e se ne innamora. Diventa professore universitario. Si sposa (infelicemente) e tradisce (con una studentessa, dimostrando scarsa fantasia). Invecchia e muore. Niente di eccezionale. Conta la scrittura, semplice e piana, ma infallibile nel rivelare la noia, la tristezza, le delusioni di una vita come tante.

John Williams non c’era arrivato subito, a capire che poche parole bastano (le altre fanno solo numero e rumore). Il biografo racconta il primo lavoro, speaker per una radio ascoltata da agricoltori e allevatori. Lo abbandonò perché non la considerava all’altezza, e con le borse di studio riservate ai reduci – aveva combattuto in India e in Birmania – si iscrisse all’università. Racconta anche i primi tentativi letterari, con un certo sadismo perché erano bruttini («Il corpo fremeva incontrollabilmente in balia degli spasmi», ridicolo anche anche al netto della traduzione non scorrevole, i traduttori sono due e non sappiamo a chi va la colpa). E infarciti di psicoanalisi: nella danzatrice che provoca gli spasmi il protagonista Arthur scorge il volto della madre.

Servì la scuola di scrittura, con un professore che teneva in gran conto la bugia. «Se avete detto bugie facendo una pessima figura, non siete tagliati per il mestiere». Altra dote richiesta: «amare in modo appassionato i pettegolezzi» (da un pettegolezzo universitario viene appunto la faida tra i due professori in Stoner). Ultima, ma non meno importante, «la scheggia di ghiaccio nel cuore» (copyright Graham Greene): «Un vero artista non esiterà a privare i suoi personaggi di ogni felicità, a fargli del male, a mutilarli, a torturarli, perfino a ucciderli». E soprattutto: «La prosa è architettura, non decorazione d’interni. E il Barocco è finito».

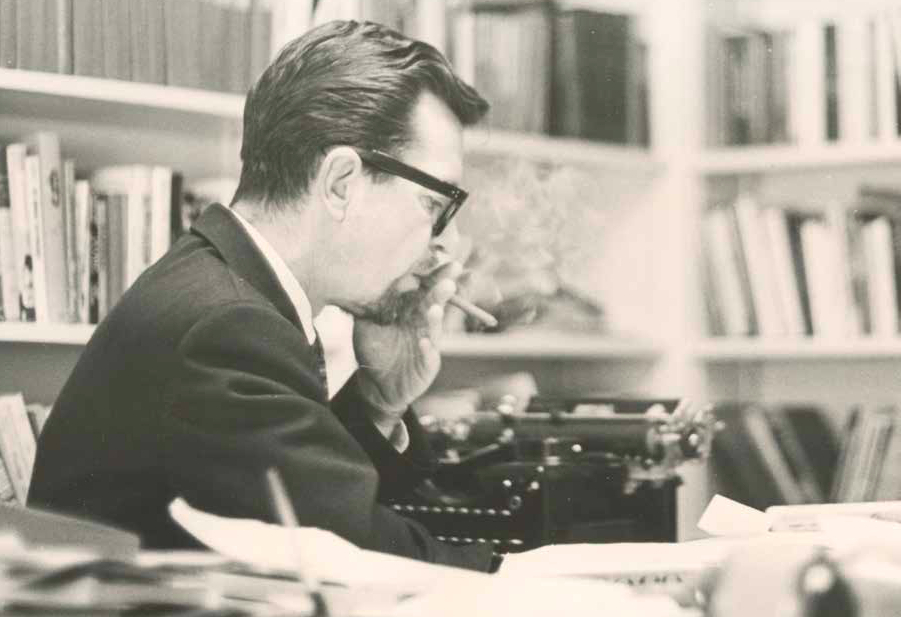

Avviso ai naviganti: già nel 1964 il critico Allen Tate lamentava la quantità e l’inutilità dei corsi di scrittura creativa (pensateci prima di ripeterlo, per Stoner è servito). Fa da contraltare alle fatiche di John Williams l’attività da scrittori a cottimo della sorella e del cognato, in Messico: entrambe le macchine da scrivere in azione, una boccia di tequila che si svuota, pseudonimi per i testi ben pagati di cui si vergognavano. Neppure lo scrittore più crudele avrebbe escogitato per John Williams una simile tortura. Per giunta in famiglia.