Baba Dunja ha un gatto, un orto, una vicina – Marja – e dei sandali da trekking che le permettono di camminare senza sentire eccessivamente il dolore ai piedi, sempre gonfi. Glieli ha spediti sua figlia Irina, dalla Germania. Di tanto in tanto Baba Dunja arranca fino alla fermata del bus, che poi prende per raggiungere Malyši, una città stanca, incapace di rigenerarsi, dove il pesce del mercato puzza e in cui regna un rumore assordante.

Baba Dunja potrebbe essere una vecchia qualsiasi, dedita a trascorrere i propri ultimi anni nella casa e nel paese della regione in cui è nata e ha sempre vissuto, senza desideri né grandi aspettative, il grosso della vita ormai alle spalle, mossa unicamente da una tranquilla brama di serenità. Come forse ogni vecchia del mondo.

Solo che Baba Dunja vive nell’unica parte del mondo dove non si può vivere, dove lo Stato ha proibito tassativamente di insediarsi, nonostante il terreno sia fertilissimo, nonostante la frutta incolta pieghi i rami degli alberi e le zucchine raggiungano dimensioni straordinarie. Baba Dunja vive a Černovo, un villaggio rurale a pochi passi dal fatidico reattore che il 26 aprile del 1986 rese inabitabile la regione per 350’000 persone. A Černovo, una via principale e poche povere case, «Ci sono giorni in cui i morti si pestano i piedi a vicenda sulla nostra via principale. Parlano tutti insieme e non si accorgono delle sciocchezze che raccontano (…). Vedo Marina e Anja e Sergej e Vladi e Olya. Il vecchio liquidatore con la camicia a righe, le maniche arrotolate, gli avambracci muscolosi e le scarpe lucide. Era un dandy, all’inizio. È morto in fretta».

Alla stessa stregua di un’altra manciata di reietti che, seguendo il suo esempio, hanno fatto ritorno alla spicciolata nel villaggio evacuato decenni prima, Baba Dunja trascorre una vita sospesa senza domani, ma appagata. Le autorità e la Milizia chiudono un occhio su quell’abusivismo unico al mondo, forse consapevoli che, in fondo, lì la grassa Marja, il vecchio Sidorov, il debole Petrov e pochi altri, qualche gatto e una moltitudine di ragni, non possano dare fastidio a nessuno. Forse, egoisticamente, anche perché è sicuramente meglio per tutti che persone talmente contaminate da essere radioattive, se ne stiano per conto loro, lontane dagli occhi e soprattutto dai corpi altrui.

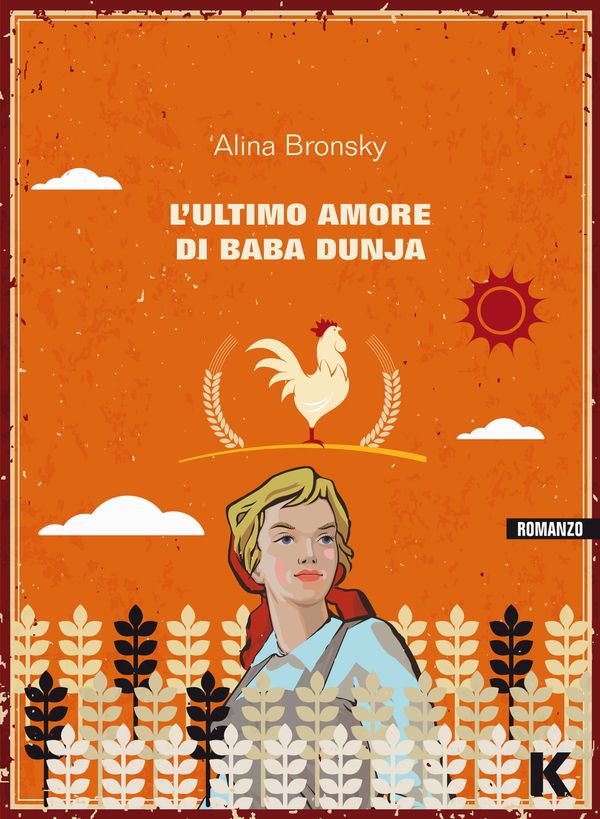

Quella raccontata dalla giovane Alina Bronsky, che all’epoca del disastro nucleare aveva solamente otto anni, è una storia colma di grazia e di silente emozione, il corrispettivo letterario e poetico dell’indimenticabile raccolta di testimonianze della Premio Nobel 2015 Svetlana Aleksievič, Preghiera per Černobyl’ (edizioni e/o).

Nonostante lo sviluppo improvvisamente tragico della vita terrena di Baba Dunja, ciò che resta alla fine del breve romanzo della Bronsky, è un inafferrabile senso di pace. In fondo questo pugno di persone scampate molto più a lungo di quanto inizialmente predetto dalla medicina e dall’opinione pubblica, che le voleva spacciate a breve, sa ancora cosa è giusto e cosa no, e, soprattutto sa quale sia il significato intimo di comunità.

E paradossalmente, questa comunità mal assortita, eppure sempre più unita, capeggiata dalla dolce caparbietà di Baba Dunja (che, nella sua semplicità cresce fino a diventare un’antica e al contempo moderna eroina) si esprime attraverso un gusto per il grottesco che, come un tempo sapeva raccontare in modo meraviglioso il regista Emir Kusturica in film come Underground, è né più né meno il gusto per la vita. «Tra poco arriverà la primavera a Černovo. L’erba fresca comincerà a spuntare e gli alberi diventeranno di un verde tenue. Io andrò nel bosco e spillerò la linfa di betulla. Non perché voglio campare fino a cent’anni, ma perché è un’eresia rifiutare i doni della natura».