Era un individuo schivo e umbratile Franco Francese, poco incline al contatto con gli altri, trincerato dietro un silenzio che urlava il suo desiderio di isolamento da tutto e da tutti quale condizione necessaria alla piena espressione umana e creativa. Era un sognatore inquieto per vocazione, scontroso e a tratti arrogante al fine di difendere sempre e comunque la sua non appartenenza a un mondo che sentiva come sterile e fatuo. Era profondo, esigente e complesso.

Come lui era anche la sua pittura, mai compiacente o di facile comprensione, almeno a prima vista. Una pittura che altro non era se non lo specchio della sua solitudine e della sua chiusura esistenziale, campo d’azione dove ribadire la propria diversità per tutelarla con protervia.

Di una rude e severa efficacia, le opere dell’artista milanese, nato nel 1920 e scomparso nel 1996, sono testimonianza della sua totale estraneità ai modelli ufficiali e all’avvicendarsi delle mode, il suo essere distante da tragitti imposti e già percorsi da altri. Francese è sorretto da un atteggiamento curioso ma estremamente critico che se da una parte lo rende consapevole dei fermenti della modernità, dall’altra lo tiene ben saldo lungo un cammino originale scaturito dall’integrità e dalla risolutezza della sua ispirazione. «La mia ricerca formale» scriveva, «si muove tra il rifiuto di uno stile che sento limitativo, perché sento che finisce per ingabbiarmi, e il tentativo di ributtarmi a nuotare liberamente».

La metà degli anni Sessanta costituisce il momento di maggior apprezzamento della sua pittura, ma già alla fine del decennio si assiste a un inesorabile affievolirsi dell’interesse nei suoi confronti, dovuto soprattutto all’indirizzarsi dell’attenzione della critica verso le nuove correnti di matrice concettuale. Sebbene alcuni autorevoli studiosi, tra cui Giovanni Testori, ne abbiano elogiato e indagato la produzione, Francese appartiene al novero di quei maestri del secolo scorso che, a dispetto della rilevanza del loro operato, sono stati immeritatamente relegati dalla storiografia in contesti secondari.

A contribuire a riportare il pittore nella dimensione che gli spetta è la rassegna organizzata negli spazi della Fondazione Matasci per l’Arte di Cugnasco-Gerra in cui sono esposti più di cento lavori, tra dipinti e disegni, realizzati da Francese dalla fine degli anni Trenta fino a poco prima della sua morte. Sono opere selezionate dall’ampia collezione raccolta nel corso dei decenni da Mario Matasci, grande estimatore dell’artista milanese e del suo linguaggio intriso di un’assorta amarezza, che già nel 1988 aveva allestito una prima esposizione a lui dedicata per farne conoscere la pittura in ambito ticinese, seguita poi, nel tempo, da altre mostre che ne hanno documentato l’intero percorso.

Attivo a partire dal secondo dopoguerra, periodo piuttosto complicato sia a livello politico sia artistico, Francese è stato capace di rinnovare instancabilmente la sua pittura, facendola divenire punto di giunzione tra spazio fisico e spazio interiore, tra memoria e verità, tra razionalità e pulsione, per sviscerare tutti i frangenti della condizione dell’uomo.

Alla ricerca di Francese non è possibile attribuire un’etichetta perché il suo lavoro si muove al di là delle tradizionali classificazioni. Ciò che però contraddistingue la sua arte sin dagli esordi è l’indagine sulla figura umana, imprescindibile presupposto di ogni creazione: «Pur non essendo un pittore strettamente figurativo, nel senso della descrizione, tuttavia sono un pittore di figura. La presenza umana in un quadro mi emoziona subito», sottolineava l’artista.

Sostenuta da una raffinata padronanza del disegno e resa solida dallo studio dei grandi maestri del passato e della modernità (da Goya a Dürer, da Rodin a Chagall, solo per citarne alcuni), l’arte di Francese attraversa il secondo Novecento avvicinandosi ora alle suggestioni neocubiste, ora al lessico realista, ora allo stile informale, per approdare poi, negli anni Sessanta, a un frasario evocativo che fonde sensazione e riflessione allo scopo di esplorare il significato stesso dell’esistere.

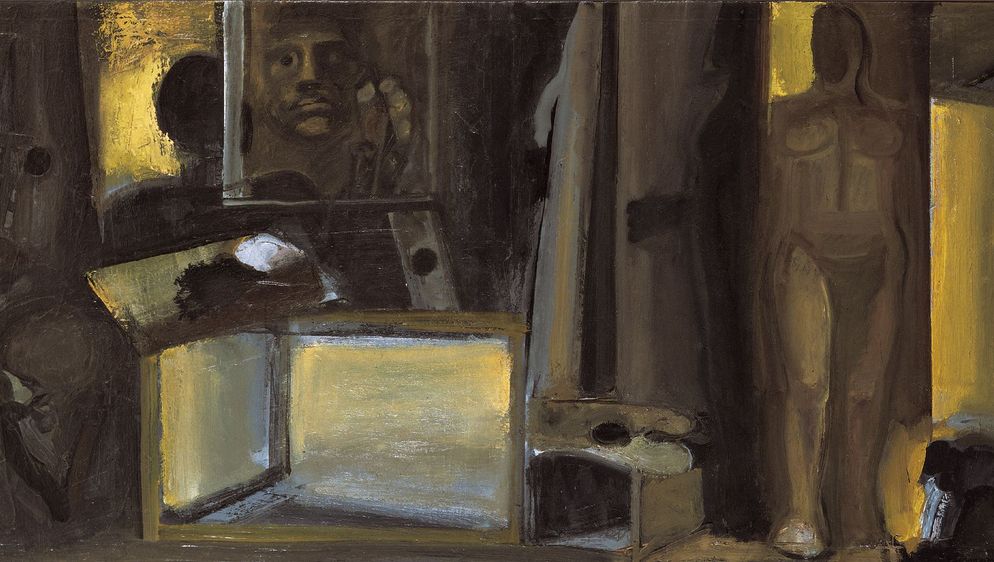

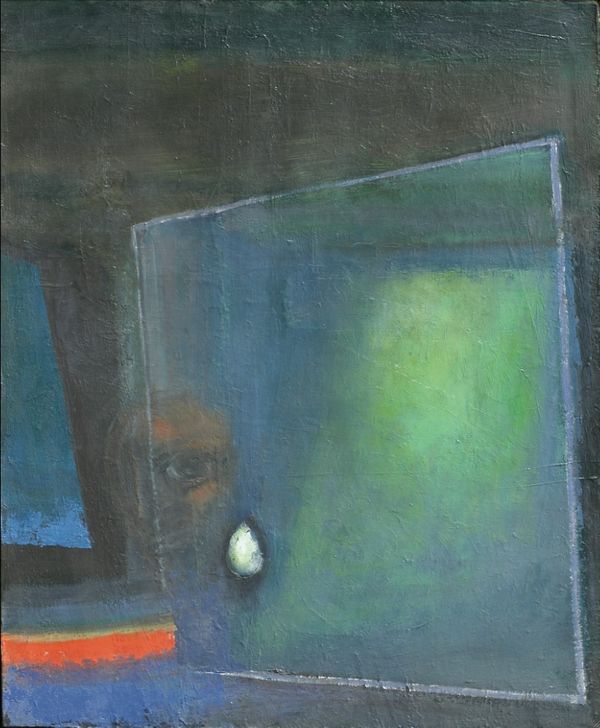

L’opera di Francese procede per nuclei tematici che il pittore inizia, abbandona, recupera e rielabora; cicli a volte enigmatici, volutamente oscuri e di non semplice interpretazione, scelti e perfezionati di continuo per «rendere fisicamente visibili le relazioni del mondo psichico con il reale». Melancolia del Dürer, ad esempio, documentato in mostra con una tela del 1965-75, è un motivo che ha occupato molto l’artista: la figura immobile e solitaria che vi compare ci induce a interrogarci sulla sorte dell’uomo, costretto ad affrontare la disarmonia quotidiana della vita e lo sconforto dell’isolamento. Ancora, Sole Notturno ci parla di un languido tramonto sognato, celebrazione di ricordi lontani e di struggenti tremiti dello spirito. In Atelier, altro tema molto caro al pittore, ci appare l’universo creativo di Francese come «personificazione del disagio di una vocazione». Uno degli ultimi cicli da lui affrontati, poi, incominciato nella seconda metà degli anni Ottanta, è L’acqua scorre tra le dita, amara meditazione sull’implacabile passare del tempo che trascina via ogni cosa.

Con la sua pittura di nostalgiche penombre e di sensuali intensità, colma di sussulti dell’animo e di risonanze del pensiero, Francese ha interpellato con tenacia il mistero dell’esistenza, il destino di ogni individuo alla ricerca della verità.