Se quella del clima e quella della meteorologia sono due storie ben studiate, è a lungo sfuggita all’indagine dei ricercatori una terza e più intima storia, che s’intreccia con le altre due, e in particolare con quella della meteorologia, ovverossia la storia dei sentimenti suscitati dalle condizioni atmosferiche. Wolfgang Behringer, per esempio, con la sua Storia culturale del clima aveva mostrato due aspetti molto interessanti: 1) che la società umana ha sempre reagito anche a variazioni molto piccole delle temperature medie e del livello delle precipitazioni, e 2) che il tipo di reazioni prodotte sono dipese più dalla cultura umana, con i suoi modelli interpretativi, che non dai dati misurati. Tuttavia, né Behringer, né altri storici del clima si sono preoccupati di descrivere come le persone hanno soggettivamente reagito alle diverse condizioni meteorologiche; che sensazioni abbiano provato, sentendo la pioggia, l’arsura, il vento, il gelo.

Lo storico francese Alain Corbin, pioniere della storia delle sensibilità, cui si debbono opere come la Storia sociale degli odori e L’invenzione del tempo libero, ha scritto un saggio – Breve storia della pioggia. Dalle invocazioni religiose alle previsioni meteo – che comincia ad esplorare, appunto, la storia delle sensazioni prodotte dal tempo atmosferico, provando a rispondere a queste due domande: «In quale momento della storia s’individua l’avvento di un io meteorologico sensibile a tutte queste variazioni? Fino a che punto i modi di provarle si sono trasformati con il tempo?».

La natura delle testimonianze di cui è andato alla ricerca Alain Corbin è stata prevalentemente scritta, ma lo storico francese ha prestato molta attenzione anche al modo in cui la pittura ha rappresentato i fenomeni atmosferici. Secondo la sua ricostruzione, è solo verso la fine del XVIII, quando aumenta considerevolmente il numero di documenti scritti che descrivono gli effetti dei fenomeni meteorologici, che emerge una nuova sensibilità e una nuova attenzione per la pioggia, il vento e tutti gli aspetti atmosferici che cadono sotto i nostri sensi. Pressoché coeva è anche una più affinata capacità retorica di descrizione sia dei fenomeni meteorologici, sia dei loro effetti nell’animo. Alla fine del Settecento, per esempio, lo scrittore e botanico francese Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, nei suoi Études sur la nature, sottolinea il piacere «voluttuoso» della pioggia, a patto – ovviamente – di non avere «in programma gite, visite, battute di caccia o viaggi».

Corbin sottolinea la percezione che Bernardin de Saint-Pierre ha della pioggia e dei suoi effetti: «il gusto, ad esempio, di quando piove a catinelle, quando vedo i vecchi muri spumeggianti e grondanti d’acqua, e sento i mormorii del vento che si confondono con i fremiti della pioggia. Questi rumori malinconici mi accompagnano, durante la notte, in un dolce e profondo sonno». Nella stessa epoca, attenti agli effetti della pioggia sono evidentemente anche i pittori. Pierre Henri Valenciennes, nel manuale destinato ai suoi allievi, descrive i piaceri, osservando la bellezza inaspettata che il retaggio della pioggia produce sulla natura: colori più vividi, lucentezza, riflessi.

Nella prima metà dell’Ottocento, negli Stati Uniti, è Henry David Thoreau a tessere l’elogio dei piaceri della pioggia: «la pioggia gli suggerisce la sensazione di immergersi nella totalità del mondo, di ritrovare la gioiosa accettazione della natura tipici degli stoici». Nel suo diario Thoreau scrive che il gocciolare monotono dei rami e delle foglie gli procurano sensazioni di conforto e intimità. E dello stesso avviso, sempre tra gli scrittori americani dell’Ottocento, è Walt Whitman.

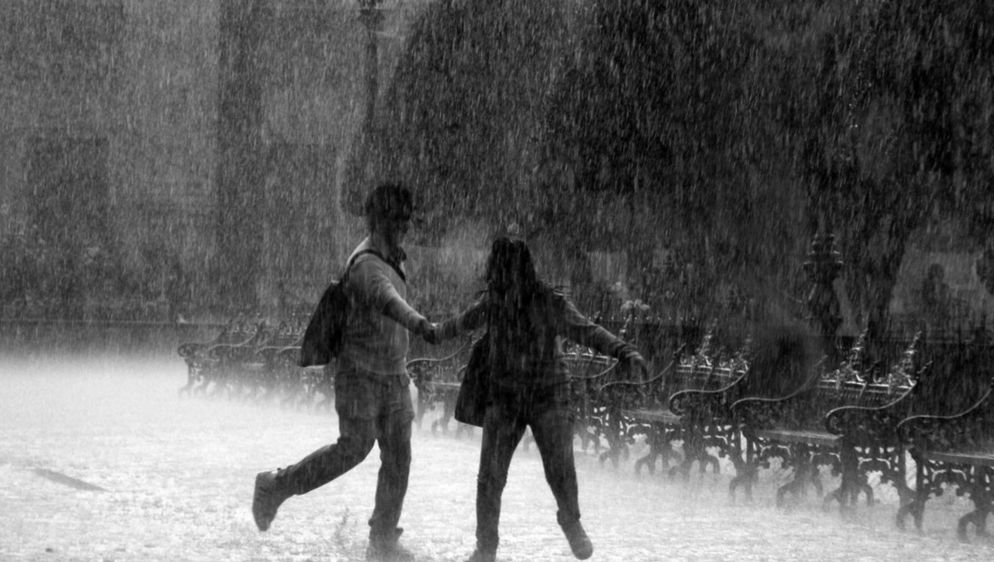

Nella Parigi dei passages, quella di Charles Baudelaire, la pioggia non è più intimità con la natura, percezione di uno stemperamento di sé nel paesaggio, bensì una componente dello spleen, della malinconia. In Baudelaire, così come in Verlaine o in Laforgue, la pioggia «favorisce una tristezza senza alcun’altra ragione che dimori al di fuori di sé»; e per tutto il XX secolo «la pioggia continua a essere percepita dall’individuo nella sua valenza negativa».

Negli scrittori che hanno descritto l’esperienza dei due conflitti mondiali la pioggia è vista come ulteriore fonte di sofferenza. Nelle loro pagine, non c’è nessuna traccia delle sottili sensazioni che riempiono l’ozio dei contemplatori. In epoca di secolarizzazione del cielo, la pioggia non è più punizione divina ma è comunque un fenomeno che accresce la sofferenza umana.

La Breve storia della pioggia di Alain Corbin getta le basi per uno studio su come i fenomeni meteorologici sono stati percepiti e descritti in epoche diverse. Giungendo in anni vicini ai nostri, sarebbe molto interessante aprire lo sguardo anche al cinema, studiando – per esempio – quali sensazioni lo spettatore sente di condividere con i protagonisti di Stalker o di Blade Runner. Sarebbe un lavoro che permetterebbe di far luce su una dimensione meteorologica che, pur essendo dell’ordine dell’immaginario, ha nondimeno effetti ben tangibili sulla nostra sensibilità.