Gli occhi azzurri, lo sguardo scintillante, il sorriso appena accennato e quell’ironia indomita che era la cifra del suo umorismo, molti ricordano ancora così Gillo Pontecorvo, regista famoso che ha trionfato in Italia e all’estero con un pugno di film, mai dimenticati e di cui uno, La Battaglia di Algeri del 1966 è diventato l’emblema di un popolo e a cinquant’anni di distanza, resta un film mitico e moderno allo stesso tempo. Ma perché allora questo regista internazionalmente amato e rispettato, pluripremiato, realizzò solo sei pellicole?

La risposta forse la troviamo nello sterminato album fotografico di famiglia, nella storia di Gillo Pontecorvo, scomparso dieci anni fa, ma soprattutto la troviamo, nelle parole di sua moglie Maria Adele, detta Picci, sua complice di una vita, che abbiamo incontrato a Roma: «Quando l’ho conosciuto dicevano di lui che avesse “il dono della semplicità” perché Gillo aveva un modo intuitivo di affrontare la vita, smontando i problemi; riuscendo a valutare ogni cosa per ciò che era. Questo lo aveva salvato più volte durante la Seconda Guerra Mondiale, e in seguito è stato quello che, insieme alla passione, gli ha permesso di affrontare nel cinema, progetti complicati e difficili».

Pochi conoscono il passato avventuroso di Gillo Pontecorvo che, quando la famiglia, di origine ebraica, sotto la minaccia delle leggi razziali nel 1938 si sparse per l’Europa nel 1938, raggiunse a Parigi il fratello fisico, Bruno Pontecorvo. Ecco in una foto Gillo maestro di tennis in Francia, lui che ne era stato un campione. Poi lo vediamo con Picasso; quindi insieme a Sartre in istantanee a margine di servizi giornalistici del suo periodo come fotoreporter. Scatti diventati la sua passione, quasi una sorta di diario per immagini, decine e decine di rullini, in alcuni casi stampati postumi dai figli. Così vediamo la foto del tandem con il quale fuggì da Parigi all’arrivo dei tedeschi, e, pedalando raggiunse la Costa Azzurra.

Un suo ritratto a Saint Tropez mentre esce dall’acqua con delle magnifiche cernie, di cui, grazie alla sua passione per la pesca, riforniva un noto ristorante del luogo, attività che con il tennis e la fotografia gli permisero di mantenersi in un esilio quasi «dorato». Ma poi lo ritroviamo in un’istantanea, per le strade di Milano, un anno dopo, maldestramente camuffato: era il partigiano Barnaba ed era ricercato dai nazisti. In un’altra foto lo vediamo nel 1945, gli anni della politica, con un giovane Enrico Berlinguer; e poi a Roma con gli amici registi Citto Maselli e Carlo Lizzani, ormai conquistato dal cinema di Roberto Rossellini e dal neorealismo, il linguaggio ideale per raccontare la realtà di quegli anni, e le terribili esperienze e i ricordi della guerra appena conclusa. «Quando lo conobbi parlava continuamente di un film al quale stava lavorando e che avrebbe portato in concorso al Festival di Venezia» racconta Picci Pontecorvo ridendo. «Mi sembrò uno sbruffone. In fondo Kapò era solo il suo secondo film».

Ispirato al libro di Primo Levi Se questo è un uomo, con una sceneggiatura firmata insieme allo scrittore Franco Solinas, il film venne presentato al XXI Festival di Venezia nel 1960 e l’anno dopo premiato con il Golden Globe e nominato agli Oscar come miglior film straniero. Malgrado la sua «gobba», come lui chiamava «l’indecisione», quella «malattia dello spirito» che si portava dietro e che forse si accentuò con gli anni, nonostante le tante passioni e gli entusiasmi, lui in quel film ci aveva sempre creduto. Nelle fotografie sul set con la protagonista, una giovane Susan Strasberg, minuta nella divisa a righe del campo di concentramento, appaiono entrambi fiduciosi.

La stessa cosa gli successe per La Battaglia di Algeri, da una sceneggiatura scritta con Franco Solinas, il film, di produzione italo-algerina, fu girato nella casbah di Algeri, senza attori professionisti, con la popolazione che attorniava il set e forniva i protagonisti, le comparse e le moltitudini delle scene di massa. Un film dove realtà e finzione si mescolano nell’ultimo cruento confronto tra i colonialisti francesi e il popolo algerino, in un bianco e nero pastoso che, come disse lo stesso Gillo Pontecorvo, voleva «raccontare il dolore, la fatica, gli sforzi immensi di tutta una popolazione che vuole nascere a tutti i costi, come nazione libera».

Il film vinse il Leone d’Oro, ed ebbe tre Nomination agli Oscar, ma fu proibito in Francia sino al 1971, e ancora oggi viene programmato raramente nelle sale francesi. In Algeria è un film epico, fonte di orgoglio e ogni anno viene proiettato nei cinema di tutto il paese. «Arrivai ad Algeri in nave, mi apparve una città candida e splendida» ricorda Picci Pontecorvo. «Nostro figlio Ludovico aveva un anno, e Gillo ci voleva assolutamente accanto a lui sul set. All’alba di quello che sarebbe dovuto essere il primo giorno di riprese, i carri armati invasero le strade, la popolazione pensò che fossero iniziate le riprese di quella pellicola che tutti attendevano, invece era un colpo di stato.

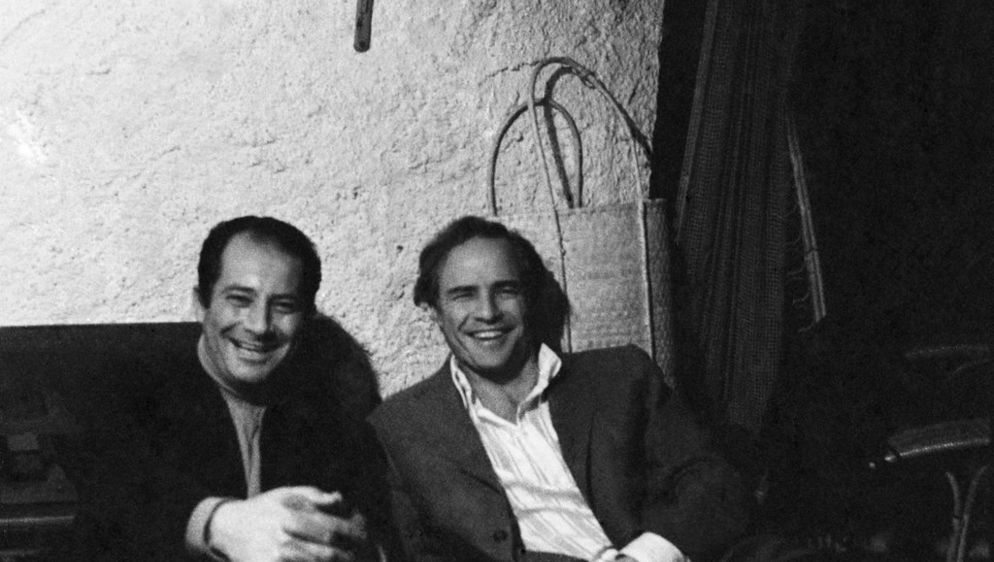

Ma Gillo era tranquillo, perché da mesi aveva in testa il tema musicale del film. Quella musica che sorgeva dai suoi pensieri e diventava una sorta di ossessione, era essenziale per lui, era una sorta di conferma delle sue intuizioni e del progetto». Ennio Morricone a cui erano state affidate le musiche della Battaglia di Algeri, alla fine si arrese e accettò il tema di Pontecorvo (che aveva uno spiccato talento musicale), e la stessa cosa successe nel 1969 per il film Queimada, con Marlon Brando, sul colonialismo e il razzismo; e poi per Ogro 1979 sul regime franchista e l’Eta.

Ma per tante altre pellicole non bastò l’avere trovato il tema musicale perfetto: Pontecorvo, ad esempio, non realizzò mai Il tempo della fine, il film sul Cristo; e neppure quello sugli indiani Sioux, che gli aveva proposto Marlon Brando. Anni di ricerche di cui restano fotografie, provini, spezzoni girati nel deserto; o nella riserva Sioux in America dove Pontecorvo aveva vissuto un mese con gli indiani. Molti sono stati i progetti che ha amato, pensato, scritto, e poi rifiutato a causa dei problemi sorti con la produzione americana, oppure da lui abbandonati.

«Gillo amava il periodo delle ricerche» rivela Picci Pontecorvo. «Per il film sull’arcivescovo salvadoregno Romero, casa nostra per mesi diventò la succursale del vaticano, con un grande andirivieni di preti sudamericani. All’epoca del progetto sulla Mafia, parlò con decine di giornalisti, scrittori e con Giovanni Falcone. Ma i tempi erano cambiati, il cinema era diverso, il mondo era cambiato. Gillo sempre più spesso negli ultimi tempi, ricordava agli interlocutori che fare un film non era un obbligo, ma la passione per un’idea, e lui, a quel punto, al cinema, forse preferiva le piante del suo splendido giardino, la botanica e la musica».