Spaziale e indefinito, sono gli aggettivi che si addicono al rock dei Pink Floyd dopo l’abbandono di Syd Barrett. Incerti tentativi hanno caratterizzato il sound della formazione Gilmour, Walters, Wright e Mason fino al 10 ottobre del 1970, quando, con la pubblicazione del quinto album in studio, lasciano lo space rock e la psichedelia barrettiana, tornano con i piedi per terra e si aprono alle sonorità del progressive sinfonico che cominciava a insediarsi nel panorama musicale.

L’uscita di Atom Heart Mother, di sole 5 tracce in 51 minuti circa, ha definito l’impronta distintiva della band britannica, lanciando il disco al primo posto della classifica del Regno Unito.

Sebbene i Pink Floyd abbiano rinnegato il valore del «disco della mucca» definendolo «un mucchio di spazzatura» (David Gilmour), i numeri delle vendite dicono il contrario: disco di platino in Italia, d’oro in Austria, Germania, Regno Unito e USA. Per la band, Atom Heart Mother è stato un progetto molto ambizioso, distante e atipico, ma se i 50 anni di questo album possono considerarsi una ricorrenza, va dato merito al compositore scozzese Ron Geesin. Con il suo determinante intervento sulla prima traccia, ha allontanato i Pink Floyd dal dimenticatoio al quale sarebbero stati destinati dopo Ummagumma, quarto album al limite dell’ascoltabilità per alcuni e capolavoro per molti altri, ma che non ha raggiunto una posizione davvero soddisfacente.

Tra il 1969 e il 1970, i Pink Floyd ancora non avevano le idee chiare e neppure sapevano leggere la musica, ad eccezione di Wright, ma volevano arrivare in cima. Gilmour, con la partecipazione di tutto il gruppo, aveva ideato e registrato un riff per fiati, Theme from an Imaginary Western, immaginando una lunga cavalcata ispirandosi a C’era una volta il West di Ennio Morricone. Geesin, per colmare le mancanze di quelle incisioni, districò i nastri dal caos sonoro in cui si trovavano, compose e arrangiò nuove partiture per orchestra e coro di voci. La rifinitura in 6 movimenti, con tratti calmi e forti, dà vita alla suite di circa 24 minuti che avrebbe occupato l’intero lato A del disco.

Registrata all’inizio dell’estate negli studi di Abbey Road con il coinvolgimento del direttore di coro John Alldis e della BBC Pops Orchestra. La lunga title track, presentata il 27 giugno del ’70 al Blues & Progressive Music Festival di Bath, rimane senza un titolo definitivo fino all’esibizione in radio del 16 luglio da John Peel (del quale si è scritto su «Azione» N. 36 del 2 settembre 2019). Per caso, in questa occasione, quella che Geesin chiamava Epic, viene presentata come Atom Heart Mother, per via di un articolo letto da Walters sull’«Evening Standard», che parlava di una donna incinta alla quale era stato applicato un pacemaker con batteria atomica.

Se il lato A di questo 33 giri, è un epico racconto sonoro in cui la maestosità dell’orchestra e l’eleganza delle voci corali incontrano assoli di strumenti elettrici e suoni ambientali, creando una deviazione sul percorso dei Pink Floyd e avvicinandoli a quello che sarà The Dark Side Of The Moon, la facciata B rispetta una certa coerenza con l’album precedente, presentando tre brani scritti interpretati individualmente e una suite breve collettiva.

L’arpeggio di chitarra acustica in If di Roger Walters, apre il lato B del disco e si ritrova l’impostazione dell’omonima poesia di Kipling, ma rispetto a quest’ultima, la serie di se di Walters non è il consiglio di un padre a suo figlio, bensì una presa di coscienza, una personale introspezione.

Differente, con la sua chiusura elettrica, è la ballata cantata da David Gilmour, che rievoca con una certa malinconia la sua infanzia. In Fat Old Sun si ritrovano temi ricorrenti nella produzione pinkfloydiana, come l’idillio, la fanciullezza e lo scontro con il mondo adulto, ma anche l’utilizzo di suoni ambientali come quello delle campane.

Summer ’68 è il contributo pop psichedelico di Richard Wright, che racconta sua esperienza dell’estate del 1968, tra rivoluzioni studentesche e amori fugaci.

Alan’s Psychedelic Breakfast, mini-suite in tre movimenti, è il trait d’union tra il passato rappresentato da Ummagumma (Alan Styles è uno dei due uomini sul retro del disco) e il presente espresso attraverso le novità progsinfoniche. Confusa e apparentemente incompleta, questa colazione psichedelica avrebbe meritato più riguardo: il mix di suoni «trovati», la conclusione barocca e la tastiera di Wright potevano diventare una lunga suite, anziché arrancare verso il termine del solco come un tappabuchi.

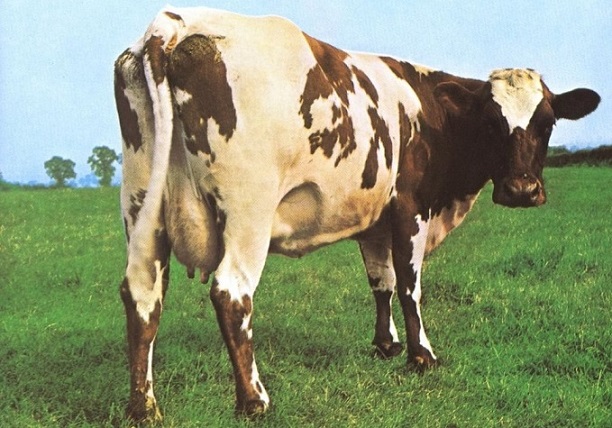

La madre con il cuore atomico assume il significato di ritorno sulla Terra, intensificato dal periodo storico e dalla copertina, che non riporta né titolo né nomi. Ma cosa simboleggia la mucca? In realtà la fotografia della frisona Lulubelle III al pascolo, non è stata scelta per esprimere il concetto di ritorno alla natura, sebbene l’assonanza in inglese tra terra e cuore lo suggerisca, ma piuttosto è stata un’alternativa inattesa e poco costosa, tra le proposte dallo studio grafico Hipgnosis tra le quali c’era anche il tuffatore utilizzato per I Wish You Were Here. I Pink Floyd non volevano ci fossero legami tra il contenuto e le immagini.

Nella sua naturalezza, lo scatto di Storm Thorgerson della mucca, aveva quel carattere geniale, unico e riconoscibile. Fuori dagli schemi rock di quei tempi, è una delle copertine che restano impresse nell’immaginario collettivo, e prova la potenza artistica ed espressiva del progressive rock, che va oltre il microsolco.

La mucca e i Pink Floyd

50 anni fa, la pubblicazione di Atom Heart Mother ha riportato la band sulla terra conducendola verso il prog sinfonico

/ 05.10.2020

di Enza Di santo

di Enza Di santo