La prima volta che capitai sul lavoro di Robert Mapplethorpe avrò avuto sì e no quindici anni. Mio fratello – era, allora, il mio diabolico educatore – tornò a casa con un grosso volume sottobraccio: Altari (Leonardo, 1996). Frequentavo i primi anni delle superiori e, avido di storie trasgressive, intuivo appena lo stretto legame tra arte, amore e morte. Nel libro, il nesso non solo balzava agli occhi ma, con forza, era esibito sfacciatamente: le immagini, talvolta crude all’inverosimile oppure esasperatamente algide, parevano testimoniare di una esplorazione «orfica» protratta oltre i limiti del consentito.

In questo senso, nella produzione del fotografo americano sembrava riecheggiare il monito di Maurice Blanchot sul Marchese de Sade: «egli cerca il senso del proprio pensiero senza distinguerlo, giustamente, dalla forza dell’immaginazione, è vero che si domanda affermativamente: perché posso pensare questo? a quale eccesso di immaginazione posso giungere?».

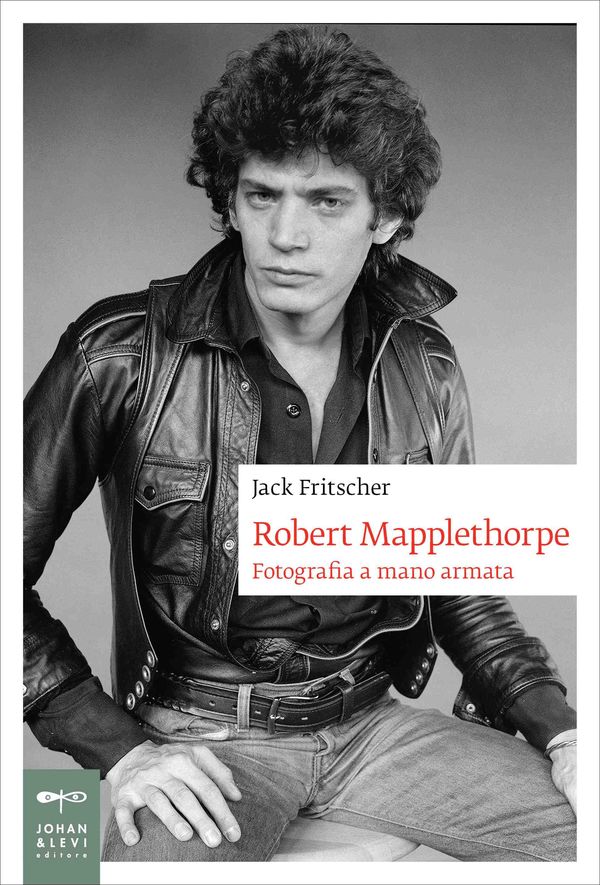

Non è un caso che tale dichiarazione trovi ora un corrispettivo nelle parole dell’ex-compagno di Mapplethorpe, Jack Fritscher, giornalista, scrittore e attivista, autore della recente biografia Robert Mapplethorpe. Fotografia a mano armata (Johan & Levi Editore, 2016). «Le immagini di Robert», scrive, «essendo così esplicite, sono spesso lette come una tautologia di ciò che mostrano ma, di fatto, ciascuna di esse contiene anche un pressante interrogativo: “A questo ci avevi pensato?”».

Fritscher, che pubblicò per primo gli scandalosi scatti dell’amico-amante sulla rivista «Drummer», ed ebbe un ruolo centrale all’interno del movimento gay statunitense, si rivolge ora al lettore con una scrittura scattante e nervosa, capace di riportare a galla i bagliori della frenetica New York degli anni 70-80. Di fatto, la sua non è prettamente una biografia; si tratta piuttosto di una sorta di pubblica confessione in cui intimità, meditazione civile, memorie, riflessioni e arte si mescolano nello stesso magma. In fondo, col suo Robert Mapplethorpe. Fotografia a mano armata, Fritscher ha voluto dare voce al disagio e agli entusiasmi di un’epoca irripetibile, fatta di audacia e trasgressione.

Al centro dell’affresco si muove Mapplethorpe, come un satiro ebbro di ambizione e successo. La sua parabola, tipicamente statunitense, ricorda altre del tutto simili: quella del romanziere Truman Capote, oppure quella di Andy Warhol... (personaggi che costruirono fortemente una propria immagine pubblica: «Voglio essere una storia raccontata in tutto il mondo», ripeteva il giovane Robert).

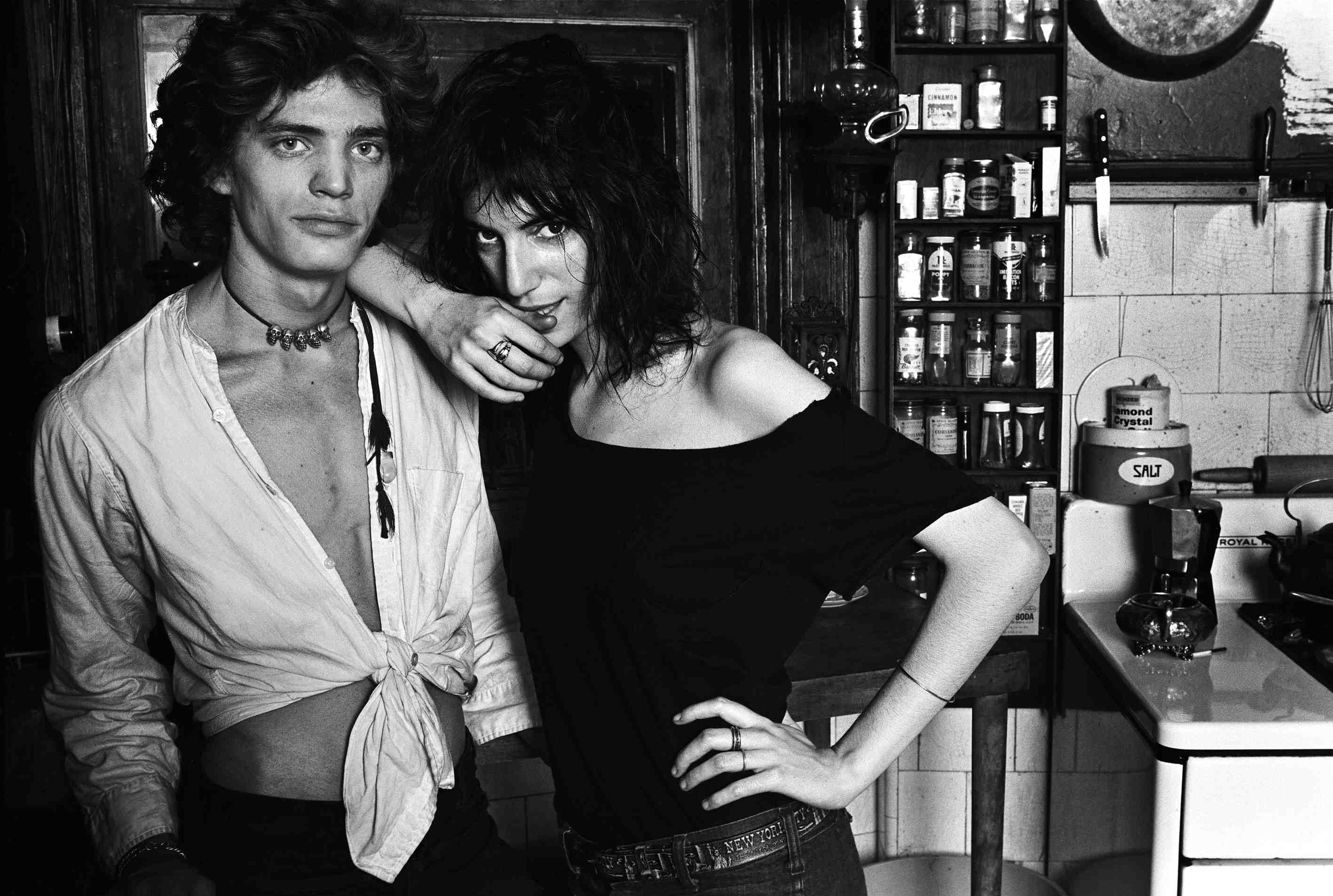

Nato nel Queens da una famiglia di irlandesi cattolici, il futuro fotografo cominciò a mostrare le proprie inclinazioni omosessuali rubacchiando giornaletti pornografici dai negozi di Times Square. Dopodiché, frequentò il Pratt Institute a Brooklyn, cominciò i suoi primi esperimenti visivi mettendo insieme alcuni collages e interessandosi di scultura. Infine arrivò alla prima macchina fotografica e al suo incontro col milionario Sam Wagstaff – questi, collezionista e mecenate, prese il ragazzo sotto l’ala e lo lanciò nell’allora emergente mercato della fotografia artistica. Altro connubio importante (e chiacchierato) fu quello con la cantante-poetessa Patti Smith, immortalata a più riprese e amata alla stregua di una sorella-moglie.

Essenzialmente, Mapplethorpe fu un fotografo di moda, realizzò le sue tante opere in studio, ritrasse le celebrità e affinò uno stile che, per certi versi, potrebbe anche risultare decadente o glaciale. Allo stesso tempo, con la sua investigazione ossessiva dell’universo omosessuale «leather» e delle pratiche sadomaso, così come con le sue spettrali composizioni floreali, seppe mettere a fuoco un punto sfuggente, che si dileguava oltre i corpi imbrigliati e le ombre: un desiderio di morte annidato in seno alla vita stessa. L’apice di questa ricerca, vissuta in prima persona attraverso un «ragionato sregolamento di tutti i sensi» e una grande dedizione al lavoro, è cristallizzato nel celebre autoritratto del 1988 – dove vediamo il fotografo, leggermente sfuocato e ischeletrito dall’HIV, brandire un bastone dall’impugnatura a forma di teschio.

Il libro di Fritscher, nonostante risenta di alcune ridondanze e mostri un Mapplethorpe inquadrato sempre dalla medesima angolazione, è un documento sincero e appassionante, ricco di aneddoti e curiose divagazioni. Le sue pagine sono inoltre arricchite da una cernita di immagini d’archivio e da una serie di bellissime conversazioni con alcuni personaggi-cardine della fotografia contemporanea. Si vedano, ad esempio, la straordinaria testimonianza di George Dureau e quella, altrettanto profonda, del visionario Joel Peter Witkin – entrambi amici dell’artista, scomparso a quarantatré anni nel 1989.