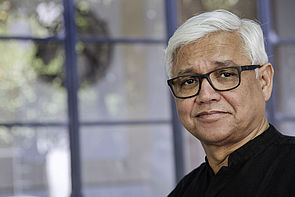

La prima volta che Amitav Ghosh, classe 1956, nato a Calcutta, ha toccato con mano le conseguenze del surriscaldamento climatico è stato nelle sue amate Sunderbands, la più grande foresta di mangrovie del mondo sul delta dei fiumi Gange, Brahmaputra e Meghna durante le ricerche per il suo romanzo Il Paese delle maree (2004). «C’erano già molti segnali preoccupanti, l’intrusione salina, l’innalzamento del livello del mare e da allora a più riprese l’arcipelago è stato colpito da terribili uragani e monsoni». La foresta di mangrovie a rischio erosione torna anche ne L’isola dei fucili (2019) e nel suo più recente Jungle Nana (2021), una sorta di favola che ci parla dell’equilibrio, del bilanciamento tra i bisogni dell’uomo e quelli degli altri esseri umani. «Queste favole sono molto rare nelle culture moderne dove l’idea di equilibrio è stata completamente abbandonata. Ai bambini si insegna a essere ambiziosi, a essere bravi in tutto, a scalare la montagna più alta… non c’è l’idea del limite». Lo scrittore, tra i maggiori protagonisti della letteratura indiana contemporanea, ha chiuso ieri in bellezza la sedicesima edizione di Chiassoletteraria e noi lo abbiamo incontrato per chiedergli, in particolare, del suo nuovo saggio La maledizione della noce moscata. Parabole per un pianeta in crisi.

Una vita tra Brooklyn e Calcutta: come cambia la percezione della guerra in Ucraina?

C’è una grande differenza. Gli Stati Uniti attribuiscono tutta la responsabilità alla Russia, la sua invasione viene vista come come un atto senza precedenti, un’aggressione non provocata, ingiustificata. Il governo indiano invece ha detto che continuerà ad avere relazioni con la Russia. E sull’aggressione non provocata ricorda che la stessa cosa avvenne quando l’Europa attaccò la Libia e gli USA l’Iraq. Poi c’è la questione dell’estensione della NATO vissuta da Putin come una provocazione e contro la quale in passato aveva più volte messo in guardia. Per quanto mi riguarda questa guerra è una vera catastrofe ambientale. Purtroppo tutta l’attenzione, anche quella mediatica, si è spostata altrove.

Questione climatica, pandemia, ora la guerra, il mondo globalizzato sta mostrando tutti i suoi limiti?

Come tutti coloro che si occupano della crisi planetaria mi aspettavo che sarebbe arrivato il tempo in cui avremmo assistito al disfacimento del nostro mondo e delle nostre certezze; solo, devo ammettere, non pensavo che sarebbe accaduto così presto. Certamente la pandemia è stata un grande acceleratore in questo processo di sgretolamento che alla crisi planetaria ha sommato altre ostilità. Non solo i tempi si sono accelerati, ma le prospettive non sono buone, andrà sempre peggio, non so cosa possiamo aspettarci dal futuro. Ricordo le parole di Papa Francesco di qualche anno fa «Siamo entrati nella Terza guerra mondiale».

Ne La grande cecità (Neri Pozza) dice che l’arte non si occupa del clima e dell’ambiente. In un’intervista qualche tempo fa alla British Library ha affermato che una delle ultime grandi opere a essere entrate nel merito sia Furore di Steinbeck.

Vale per l’America perché in altre parti del mondo l’attenzione per le questioni ambientali non è mancata. In India in passato c’è sempre stata una forte tradizione a occuparsi di questi temi nei romanzi. Negli Stati Uniti c’è stata una precisa volontà di depoliticizzare l’arte.

Ne La maledizione della noce moscata ci dice che i problemi legati al clima e all’ambiente di oggi hanno le loro radici nel nostro passato e nel colonialismo. Come è possibile?

Alla base della questione climatica di oggi c’è un problema di natura geopolitica. Faccio un esempio: quando i paesi industrializzati chiedono all’India, all’Indonesia o alla Cina di tagliare le loro emissioni di CO2, loro rispondono: Perché proprio noi dobbiamo intervenire e ridurre le nostre emissioni? Le nostre emissioni pro capite sono più basse dei paesi industrializzati che per anni hanno inquinato e sfruttato i paesi asiatici e africani quando erano poveri e deboli. La questione climatica è di natura geopolitica e affonda le sue radici nel colonialismo. Una tesi che sta prendendo piede nel discorso pubblico americano dando vita a movimenti molto forti in difesa della giustizia climatica che tematizzano il colonialismo. Purtroppo però nel flusso del mainstream le persone non sembrano riconoscerne l’importanza, credono di risolvere la questione ambientale con qualche nuova tecnologia. Viviamo in un mondo fatto di apparenze in cui si vuole credere di risolvere tutto attraverso i rapporti IPCC o gli incontri COP. L’incontro delle Nazioni Unite a Glasgow è stato un completo fallimento. La realtà è che gli Stati Uniti hanno sanzionato così tanti paesi creando un clima di ostilità tale per cui è difficile chiederne poi la collaborazione. Prima di tutto bisognerebbe creare un terreno comune per una comprensione internazionale.

Ci spieghi meglio l’origine coloniale dell’urgenza ambientale di oggi.

Il colonialismo ha rappresentato una forma di intervento molto forte sul nostro ambiente. Quando gli inglesi conquistarono il Nord America non furono per nulla contenti del paesaggio. Hanno fatto di tutto per trasformarlo in una seconda Inghilterra con degli interventi molto invasivi che hanno avuto un impatto sull’ambiente globale. La crisi di oggi poggia interamente sul nostro passato. Gli orribili episodi di violenza coloniale europea perpetrati in Asia, America, Australia, Nuova Zelanda e Africa, il saccheggio di quelle terre centinaia di anni fa, lo sterminio sistematico delle loro popolazioni indigene hanno posto le basi per la crisi climatica che minaccia il mondo di oggi. Per due secoli i coloni europei hanno attraversato il mondo, considerando la natura e la terra come qualcosa di inerte da conquistare e consumare senza limiti e gli indigeni come selvaggi la cui conoscenza della natura era inutile. È stata questa visione del mondo coloniale di accumulare e consumare senza fine a portarci dove siamo ora.

Qual è il messaggio della maledizione della noce moscata?

Le noci moscate venivano prodotte esclusivamente nelle isole Banda che formano un piccolo arcipelago nella parte orientale dell’Indonesia. Nel 1621 gli olandesi decisero di monopolizzare il commercio di questa spezia e così raggiunsero l’arcipelago e sterminarono le popolazioni del luogo. Queste persone che per millenni avevano vissuto una vita prosperosa e di benessere, furono spazzate via e il loro albero della vita diventò la loro maledizione. In un certo senso è quanto accade oggi. Trattiamo l’ambiente e l’atmosfera globale come se fossero risorse infinite da sfruttare senza limiti, tutta la terra è caduta sotto il giogo della maledizione delle risorse.

Nel romanzo L’isola dei fucili (Neri Pozza) c’è un passaggio in cui si dice che certe storie, come alcune forme di vita, hanno una particolare vitalità che permette loro di sopravvivere. Lei crede nel potere delle sue storie?

In ogni cultura ci sono certe storie che prendono una vita propria. Questo è certamente vero per la storia del mercante e di Manasa Devi. La storia è molto antica, risale agli inizi della cultura dell’India orientale. Ma continua a esistere come una parte vibrante della cultura popolare, essendo spesso resa in film e opere teatrali. Negli ultimi anni è stata anche trasformato in un serial televisivo molto popolare. Questo dimostra che continua a toccare delle corde. Per me conta il fatto che i temi ambientali vi giocano un ruolo importante. In un certo senso questa storia riguarda anche la ricerca di un equilibrio tra il mondo umano e quello non umano.

Quando Deen, commerciante di libri rari, si imbatte nella leggenda di Manasa Devi e nella richiesta di Nilima di fare delle ricerche, inizia la lotta interiore tra la sua parte razionale e quella irrazionale. Una gli dice di prendere il volo e tornare a casa, l’altra di restare e approfondire la questione. È questo uno dei nostri grandi problemi, che pretendiamo di essere sempre razionali dimenticandoci la nostra essenza e le nostre radici?

L’idea che il mondo moderno sia «razionale» è essa stessa una specie di illusione. Non ci potrebbe essere prova migliore di questo del cambiamento climatico. Se il mondo fosse gestito razionalmente allora sicuramente questo sarebbe il più grande problema in ogni sfera della vita – politica, economica, tecnologica. Ma quello che vediamo in realtà è che la maggior parte dei nostri leader «razionali» ha semplicemente voltato le spalle al problema. Invece sono stati Papa Francesco e il Dalai Lama – i cui punti di vista sono fondati sulla fede piuttosto che sulla «razionalità» – i più vocali sull’argomento. Infatti, a mio parere, l’enciclica «Laudato Si’» del Papa è, per molti versi, il trattamento più «razionale» del cambiamento climatico che sia stato scritto finora.

Bibliografia

Amitav Ghosh, The Nutmeg’s Curse. Parables for a Planet in Crisis, John Murray, London, 2021.