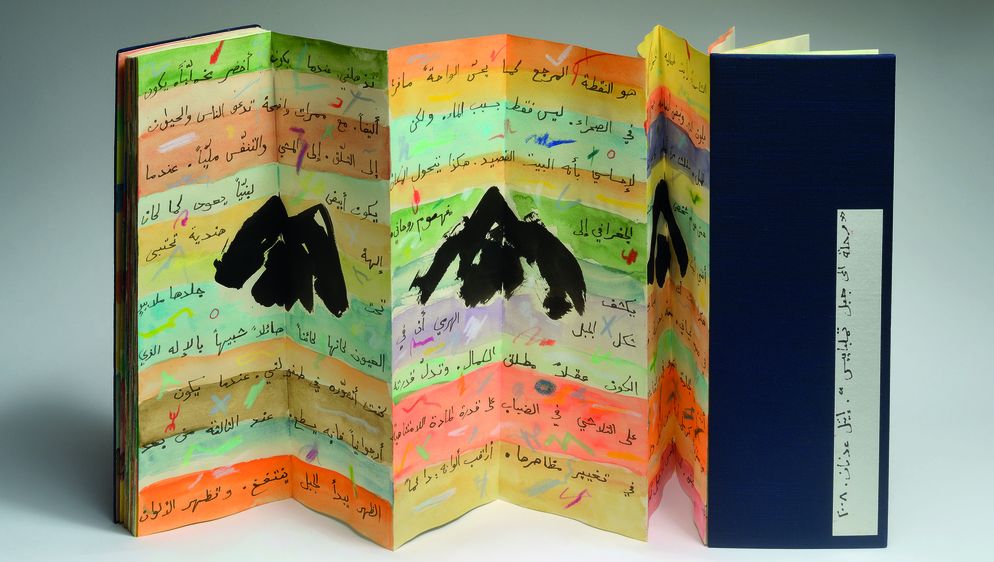

L’incontro più importante della sua vita – ha dichiarato la stessa Etel Adnan – è stato quello con una montagna; il monte Tamalpais, nei pressi di Sausalito, una piccola città a Nord di San Francisco, dove la pittrice libanese si era trasferita alla fine degli anni Cinquanta per insegnare al locale collegio domenicano e dove soggiornerà per lunghi periodi. Quella montagna diventa un soggetto pittorico trattato in centinaia di acquarelli e decine di dipinti, e come era accaduto per Cézanne e la «sua» Saint-Victoire, la ricerca quasi mistica della pittura e dell’assoluto, che dura tutta una vita. Negli anni Ottanta questa ricerca prende la forma di un libro di riflessioni sul rapporto fra arte e natura (Viaggio al Monte Tamalpais), nel 2008 invece Adnan realizza un leporello in cui si intrecciano scrittura e pittura e la montagna si è semplificata in un triangolo nero appoggiato sul testo.

Scrittura e pittura, figurazione e astrazione, dipinto e libro, natura e creazione artistica; sono già tutte lì le coordinate entro le quali si dipana e si svolge la vita di questa artista, nata a Beirut nel 1925, da padre siriano musulmano e da una madre greca cristiana originaria di Smirne. Etel Adnan, che fin da bambina parla il greco, il turco e il francese, è nata in un mondo molto diverso da quello che avevano conosciuto i suoi genitori, come ricorda lei stessa, «gli alleati avevano occupato l’Arabia orientale e si erano spartiti la regione, i francesi rivendicavano un territorio che avevano diviso in due, la Siria e il Libano». Comincia a scrivere le sue prime poesie in francese a vent’anni; a 25 anni è a Parigi alla Sorbona per studiare filosofia, qualche anno più tardi è in California, a Berkeley dove prepara la sua tesi di dottorato in estetica: «era come atterrare su un altro pianeta», dichiara più tardi. Alla fine degli anni Cinquanta gli Stati Uniti sono un paese che sta vivendo un importante fermento culturale, ma anche sociale e politico: dai movimenti studenteschi alla Beat Generation alla lotta per i diritti civili, al rinnovamento della poesia. Nel 1964 un altro fondamentale incontro: la lettura dei diari di Paul Klee nella prima edizione inglese folgorano Etel Adnan: «Penso che Paul Klee sia stato il primo pittore di cui mi innamorai».

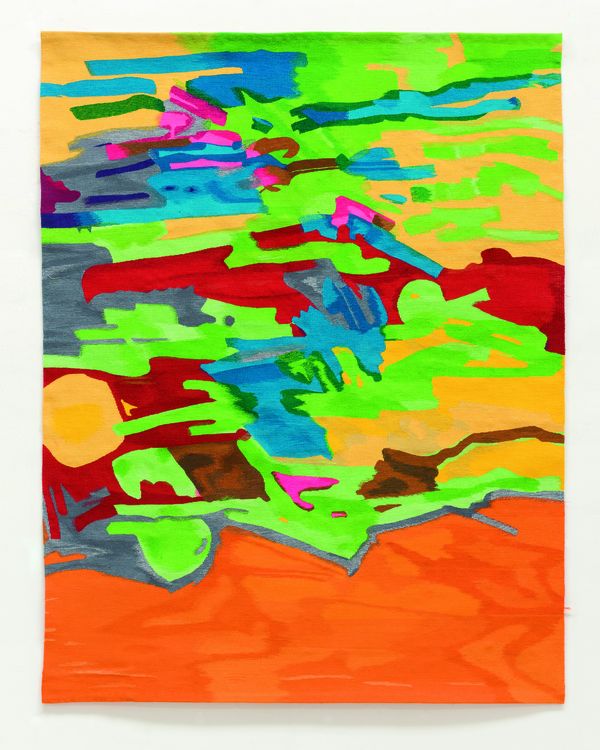

Una rivelazione che si riflette nel percorso espositivo sotto forma di dialogo serrato fra i dipinti di Klee e le opere di Adnan, che sono una vera esplosione di colore e forme. Nei primi anni si tratta per lo più di quadrati, realizzati accostando colori primari e secondari, spalmati direttamente sulla tela. In questo periodo appare spesso anche un quadrato rosso, un omaggio a Malevic. E Adnan molto deve anche ai maestri dell’Avanguardia russa, incluso Kandinsky; lo si percepisce nei suoi arazzi colorati che mutano il reticolo della tessitura tradizionale in una composizione astratta, dinamica e plastica. Un’arte – quella della tessitura – che aveva scoperto nell’atelier di un architetto egiziano alla fine degli anni Sessanta. Con il tempo la composizione passa dal reticolo di forme geometriche costruito su verticalità e orizzontalità a mosaici di forme più irregolari che sembrano disegnare profili di paesaggi, orizzonti di montagne e mari lontani; in questi piccoli formati Etel Adnan ha compiuto in un suo personale stile la riconciliazione fra linguaggio astratto e figurativo.

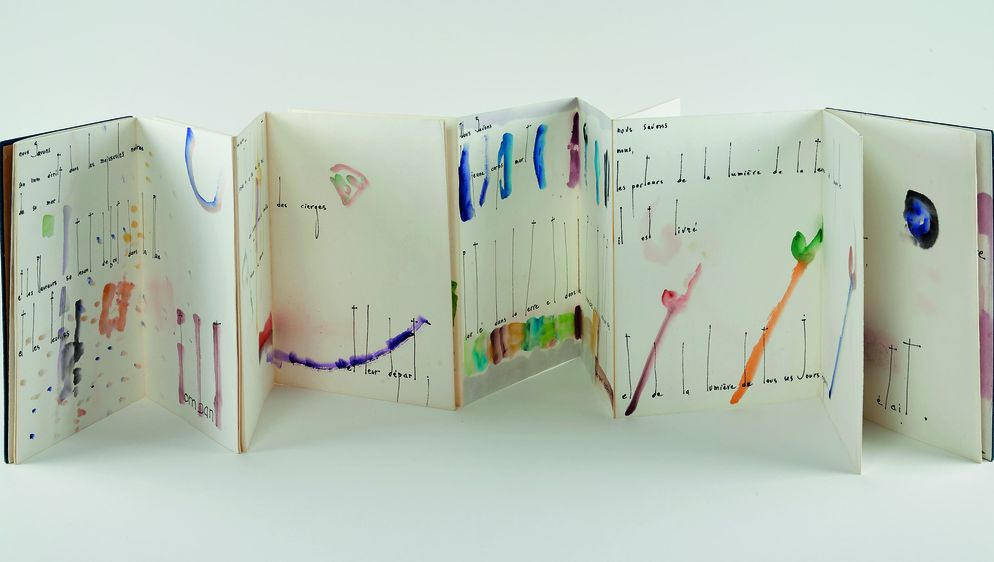

Le potenzialità della linea e del segno sono quelle che insegue anche nella scrittura che ricopre i suoi leporelli: lunghi fogli di carta giapponese sui quali le immagini e le parole scorrono come su lunghi schermi, dapprima copiando poesie di poeti arabi, poi traducendo dall’inglese i propri testi. Adnan è annoverata infatti fra le fondatrici di un movimento letterario che cercava nuova ispirazione attingendo alla tradizione calligrafica araba. Come accade anche per Klee, la pittrice libanese sembra ben presto attratta dalla potenzialità grafica della linea delle lettere dell’alfabeto, dal legame profondo fra scrittura e disegno.

C’è anche una ragione ideologica se Adnan abbandona il francese: è una reazione a quanto sta accadendo in Algeria: la guerra sarà una sorta di epifania per l’artista-poeta: «Non avevo più bisogno di scrivere in francese, avrei dipinto in arabo» racconta in seguito. La ritroviamo anni dopo in un momento cruciale in Libano, quando scoppia la guerra a metà degli anni Settanta, lavora come giornalista; nel 1977 a Parigi scrive il romanzo Sitt Marie Rose, che diventa un classico della letteratura di guerra. La sua fama di scrittrice pacifista, femminista e ambientalista è ormai consolidata.

La sua fama di artista a livello internazionale invece arriva con la partecipazione a Documenta (13) nel 2012: il pubblico scopre quel suo astrattismo luminoso, ma con un linguaggio che non è legato alla sua appartenenza alla cultura araba eppure ne è profondamente pervaso, anche ispirato a quel mare Mediterraneo che la madre le ha fatto conoscere da bambina sulle coste libanesi. Un linguaggio che perfeziona continuamente l’esplorazione dell’insondabile confine fra ordine e caos, fra impetuosa irruenza e calma, fra profonda malinconia e assoluta gioia (ne sono un esempio la serie della «quattro stagioni» del 2017). All’identità di Adnan ha certo contribuito anche la sua storia di famiglia – travolta dalla fine dell’Impero ottomano – che con le sue lacune e i suoi capitoli vuoti, i distacchi, ha proiettato nel suo presente la necessità di recuperare la memoria, di rendere omaggio all’assenza, come si intuisce guardando il bel film-documentario proiettato in mostra.