Spesso, la storia della linguistica ragiona per maestri; e la storia della lingua italiana di maestri ne ha parecchi. Subito, va detto che una tradizione ormai abbastanza generosa di prove e di attitudini segnala la scuola italiana nell’ambito degli studi sull’evoluzione storica e storico-culturale delle lingue tra le migliori in assoluto. Le figure sono quella nota di Tullio de Mauro (ovviamente), ma poi anche Bruno Migliorini; più recentemente Gianluigi Beccaria, Claudio Marazzini, Francesco Bruni, Gaetano Berruto, Marcello Durante; e in anni ancora più prossimi Giuseppe Patota e Lorenzo Tomasin, Massimo Arcangeli e Giuseppe Antonelli.

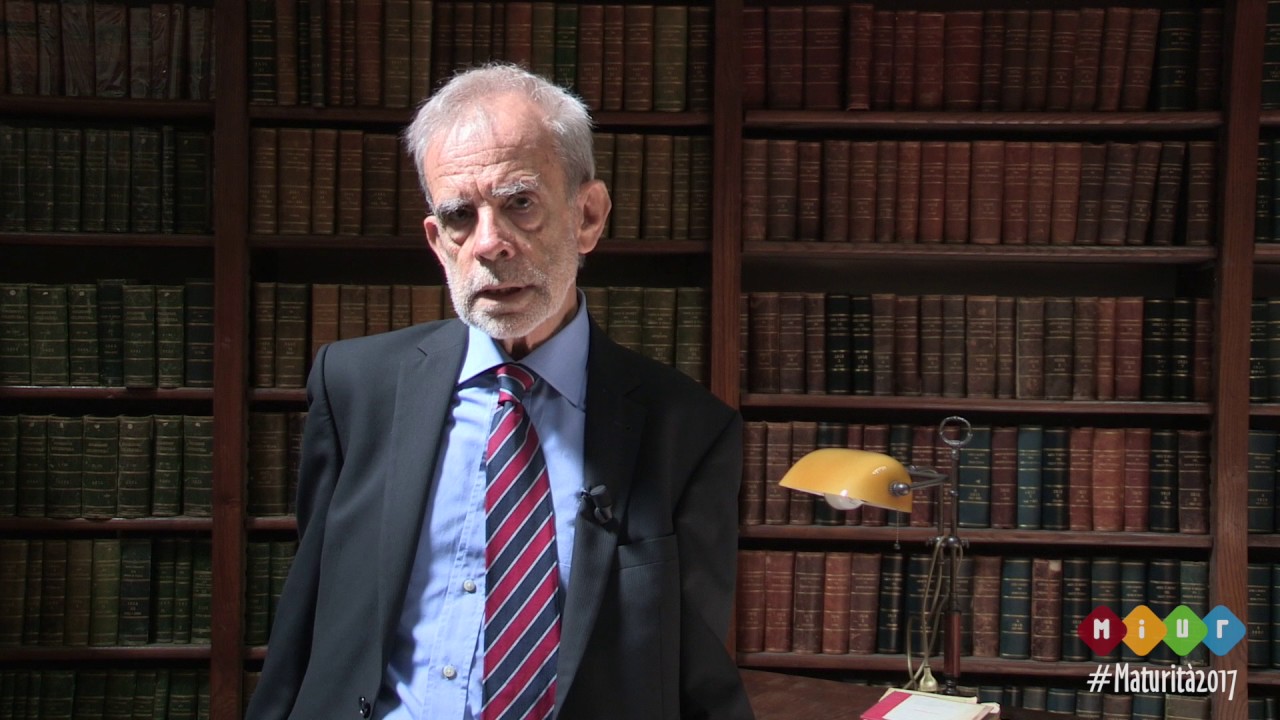

Ora, proprio Giuseppe Antonelli intervista un altro padre riconosciuto della storia della lingua italiana, Luca Serianni. E lo fa nella formula celebrativa e quasi olimpica dell’intervista lunga in forma di libro, che in questo caso si chiama Il sentimento della lingua ed esce in queste settimane presso l’editore il Mulino di Bologna. In quel catalogo Antonelli e lo stesso Serianni contano già diverse pubblicazioni di qualità. In quella sede, nella vispa collana «Parole nostre», Serianni è per esempio autore del saggio sulla parola Parola.

I temi sono quelli classici relativi al bilancio di una vita da docente e da ricercatore: quindi, la storia della lingua italiana più o meno interpretabile attraverso la storia di dove è andato a finire, nei secoli, il latino; il rapporto tra l’italiano e i dialetti in Italia; l’immancabile e purtroppo mai veramente sorprendente approccio ai prestiti dall’inglese; gli apporti storici della nostra lingua alle altre; che cosa bisogna insegnare a scuola per infondere una competenza linguistica consapevole (qui, tra l’altro, Serianni ha una posizione propria piuttosto originale e peculiare, se ricordiamo per esempio un libro di una decina di anni fa dedicato all’italiano a scuola, curato insieme a Giuseppe Benedetti). E poi il ruolo della lettura: dice questo libro che la chiave di volta per potere usare in modo appropriato determinati meccanismi lessicali e strutturali è, nel modo più assoluto, «incontrarli nelle proprie letture».

Ma qualche incursione inaspettata sarà per esempio interessante trovarla quando Antonelli chiama il maestro su terreni potenzialmente scivolosi: «sei d’accordo con la certificazione di competenza della lingua italiana per le persone che vengono a vivere e a lavorare in Italia?». Sì, certo, risponde Serianni, per la condivisione di regole e valori sociali e, alla fine, per rispetto dello stesso lavoratore ospite (sia esso – potremmo aggiungere – un rifugiato o, per esempio, un giocatore di hockey su ghiaccio). È quel senso di responsabilità che molte figure di linguisti (in capo a tutte Tullio De Mauro, ma questo libro si conclude proprio su questo punto) hanno avuto e professato nel corso del secolo scorso e che colloca la linguistica anche dalle parti della teoria della responsabilità morale e civile; perché se non è del tutto vero che una società ha la lingua che merita o viceversa, è però verità sacrosanta che lingua e società condividono spesso tensioni e preoccupazioni che si riverberano sulla comunità intera.

Chiuso questo libro succede di rimirarne la copertina e riaccorgersi di quel titolo, che richiama la passione sincera; che è attribuita allo studioso ma qua e là anche ai parlanti. Chi ne abbia la possibilità vada semmai a leggersi le ultime pagine di un altro e più antico libro di Serianni, Prima lezione di grammatica. Vi troverà le storie struggenti di due lettori, una donna e un uomo, che rivolgendosi alla posta de «La Crusca per voi» dicevano: (la prima) «augurandosi di fare in tempo a leggere la risposta, perché gravemente malata di un male che non perdona» e (il secondo) «per la risposta acclude una piccola somma (scusandosi di non poter dare di più)». Ci sono, tra gli italiani che ragionano su fatti di lingua, persone molto per bene.