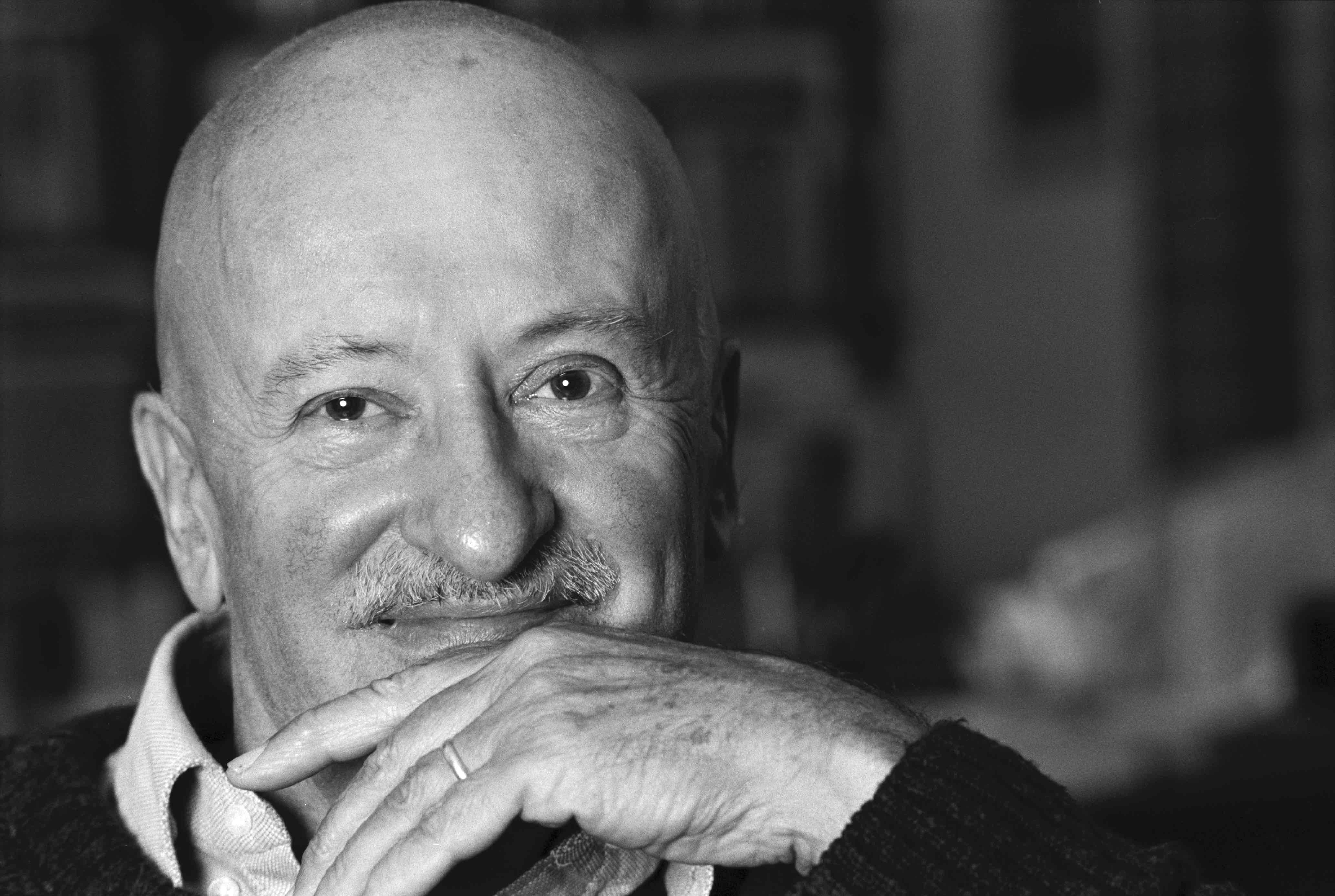

Nelle sue recensioni, Giovanni Orelli (nella foto) ha inventato i link prima di internet: ogni cosa rimanda ad altro e quest’altro ad altro ancora, quasi all’infinito. Il suo modo di procedere è per connessioni orizzontali e verticali. Ne sa qualcosa il lettore di «Azione» che per tanti anni, dal 1976 al 2016, ha potuto leggere i suoi interventi in rubriche varie. Pietro Montorfani ha offerto un quadro completo dell’attività recensoria di Orelli in un saggio consegnato agli Atti del convegno di Berna del dicembre 2018. Ora cura una selezione di contributi giornalistici (sempre destinati ad «Azione») relativi ai classici (La gioia dei classici. Letture e consigli di un lettore vorace, Casagrande). E lo fa mettendo in evidenza, nell’introduzione, alcuni aspetti fondamentali dello stile-Orelli: i grandi libri del passato remoto e recente vengono concepiti «come un metodo di lavoro, una pedagogia della lettura dalla quale trarre insegnamenti anche per mezzo di accostamenti arditi».

Ecco subito le parole chiave: «pedagogia» e coraggio dell’accostamento. Orelli non è un recensore analitico ma soggettivo e giocosamente desultorio. Niente di sistematico: parte da dove vuole per arrivare dove vuole e dove nessuno avrebbe mai pensato (forse neanche lui). Non rispetta quelle che un maestro-recensore come Giovanni Raboni considerava le esigenze necessarie e sufficienti perché una recensione fosse una recensione: il cosa, il come e il perché. Insomma, la descrizione, l’analisi e il giudizio. A differenza dell’Orelli per tanti anni giurato del premio Bagutta, estensore di schedine puntuali sui libri concorrenti, l’Orelli «propositore» di classici non si preoccupa di nulla, se non di «divertire», in senso etimologico, il lettore: infatti lo prende per mano accompagnandolo per divagazioni e scorribande tutte sue. E queste divagazioni si propongono di divertire, appunto, con coraggio (è il piacere autentico di leggere) e insieme di insegnare, affondando d’improvviso verticalmente dentro una frase, dentro una rima, dentro il suono di una parola, dentro una variante o dentro un’interpretazione discussa (Orelli ha anche una attenzione filologica al testo). Ritornano dunque le parole chiave, che però non vanno mai separate.

Al Liceo Carlo Cattaneo di Lugano, Orelli è stato un magnifico insegnante (può dirlo a buona ragione chi ne è stato allievo), tra i rarissimi che ti catturano magneticamente, con la voce e con gli argomenti, per una sua attitudine o vocazione naturale non necessariamente affabile o amichevolmente giovanilista, anzi a volte vagamente arcigna e severa. E qui, nelle sue divagazioni su Rabelais, su Goethe, su Dante, su Montaigne, su Tolstoj, su Shakespeare, su Racine (e Piero Bianconi), su Leopardi, su Erasmo eccetera eccetera, il suo talento pedagogico viene fuori al meglio. In ogni intervento sembra di esser dentro a una sua lezione, e per chi l’ha conosciuto e ascoltato, insieme con i lampi di intelligenza affiora quasi la grana della sua voce. La preoccupazione costante è la scuola, ovvero la possibilità di far amare (ai ragazzi, ma anche agli adulti) la lettura e in particolare quella dei (noiosissimi?) classici fissando la punta del grimaldello nel cuore di un verso, di un concetto, di un’immagine per aprire una breccia di curiosità (la metafora è sua: proviene da una bellissima intervista di Michele Fazioli).

A un certo punto Orelli si chiede quanto valga la pena insistere in classe su quelle «prediche barbose» che sono le biografie degli autori. Domanda retorica. Perché ci sono anche delle porticine laterali che sono più capaci di aprirci alla sorpresa di una vita o di una personalità. Per avvicinare Leopardi si può passare per le lettere al padre o, meglio ancora, al fratello Carlo. Per accostarsi a Goethe si può sempre accennare al turista gaudente a Roma. Per entrare nel magico (?) mondo di Machiavelli c’è sempre la possibilità di aprire le ricchissime epistole, senza soffermarsi necessariamente su quella in cui da Verona il filosofo-politico racconta a un amico le sue disavventure erotiche.

Nessun bisogno di fare i furbi, basta deviare leggermente (e allegramente) dai binari soliti imposti dai manuali. E una volta usato il grimaldello, mai dimenticare la fatica di affrontare la grammatica, lo stile (uno dei saggisti più citati da Orelli è Leo Spitzer), la metrica. Magari, però, passando per il sentiero impervio (ma appassionante) di una traduzione, perché dalla traduzione emerge, come da una cartina di tornasole, la sostanza profonda dell’originale (oltre alla qualità del traduttore): per questo Orelli ne scrive spesso.

Quanto agli accostamenti arditi, amati da Orelli con citazioni e rimandi da funambolo divertito e onnivoro, per trovarne si può aprire a caso il libro e seguire, per esempio, il ragionamento su Goethe, partendo da Francesco Chiesa e Piero Bianconi, passando per Giorgio Manganelli e arrivando a Carducci, proclamato vincitore «al fotofinish» come traduttore del Faust. E se non vi basta, da lì si può ripartire per aprire il link di Giorgio (Orelli), poi di Citati, poi di Proust, con una bellissima citazione: «Toh, hai messo gli occhi del colore della tua cintura». E si potrebbe dire a Proust e a tanti autori evocati dal critico desultorio: «Toh, hai scritto una frase perfetta per essere citata in una recensione di Orelli».