È con il nome di Transavanguardia che nella seconda metà degli anni Settanta il critico d’arte Achille Bonito Oliva definisce il movimento nato attorno a cinque personalità molto differenti tra loro: Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Nicola De Maria e Mimmo Paladino. Il gruppo di artisti acquista notorietà nella sezione Aperto ’80 della Biennale di Venezia, presentandosi come una delle più interessanti risposte alla postmodernità nel variegato panorama italiano e riuscendo a imporsi anche a livello internazionale.

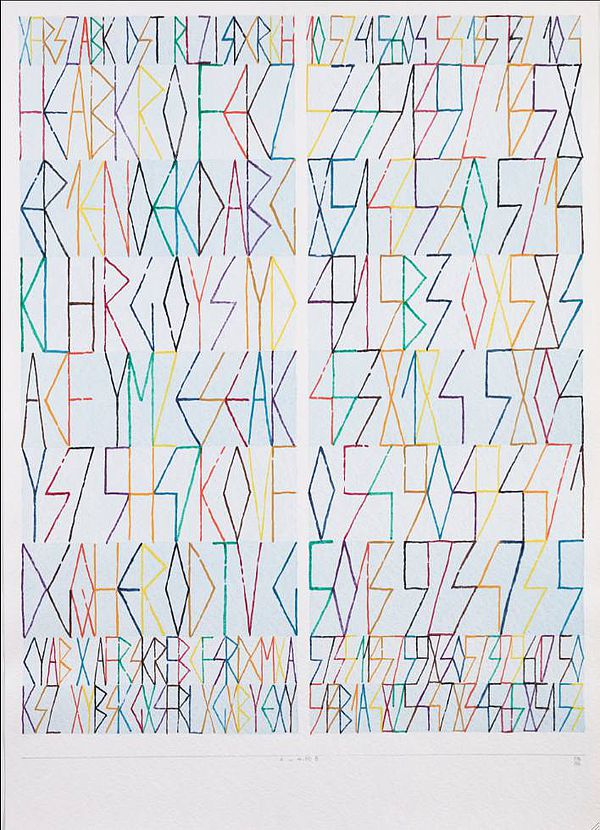

Ciò che accomuna teoria e prassi di questi autori è il netto rifiuto della tradizionale concezione evoluzionistica dell’arte che sino a quel momento aveva spinto molti artisti a sperimentare nuovi procedimenti e metodologie: a essere privilegiata è la soggettività individuale, libera adesso di affermarsi al di là delle teorie ereditate dagli anni precedenti. Con la crisi dei modelli espressivi legati alle correnti concettuali, emerge l’esigenza condivisa dai cinque artisti di affidarsi alla pittura proprio in un momento in cui viene considerata obsoleta. Alla tecnica pittorica è offerta così una nuova occasione per tornare a essere strumento favorito di rappresentazione, lontano da quelle ricerche che avevano avvilito l’arte con crucci intellettuali conducendola verso una riduzione della forma sempre più radicale.

Il recupero della tela dipinta significa per la Transavanguardia il ritorno a una pratica creativa che considera l’arte del passato come un infinito repertorio di immagini da cui attingere a piene mani, come un luogo aperto a tutti i possibili scambi da attraversare in maniera incondizionata. Nel godimento di una pittura «in cui tutti gli stili vengono macinati», lo sguardo dei cinque artisti è rivolto a maestri quali Cézanne, Picasso, Chagall e de Chirico, ma anche Klee e Kandinskij, talora ripresi in maniera intenzionalmente regressiva. «L’opera diventa una mappa del nomadismo, dello spostamento progressivo praticato fuori da ogni direzione precostituita da parte di artisti che sono dei ciechi-vedenti, che ruotano la coda intorno al piacere di un’arte che non si reprime davanti a niente, nemmeno davanti alla Storia», afferma il teorico Bonito Oliva.

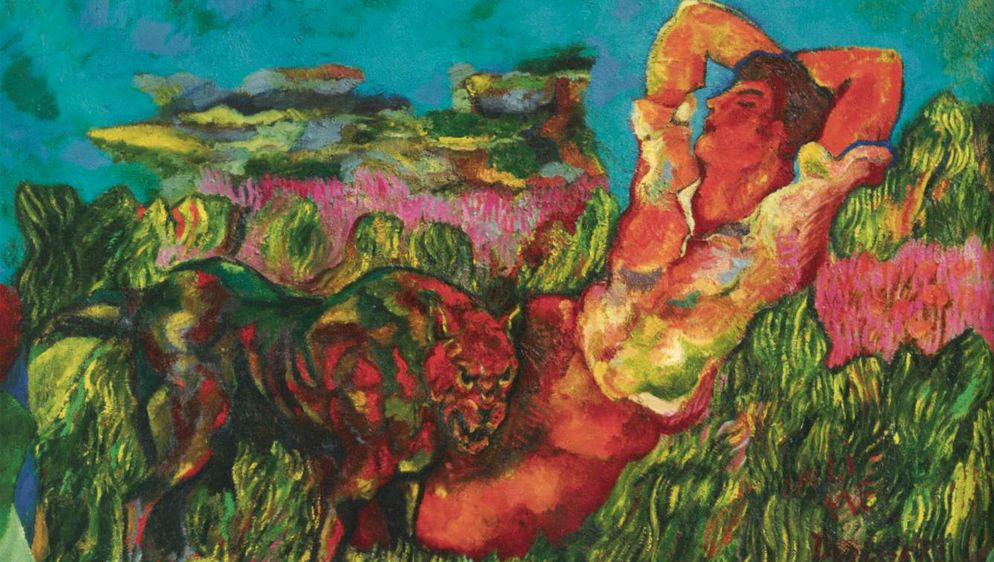

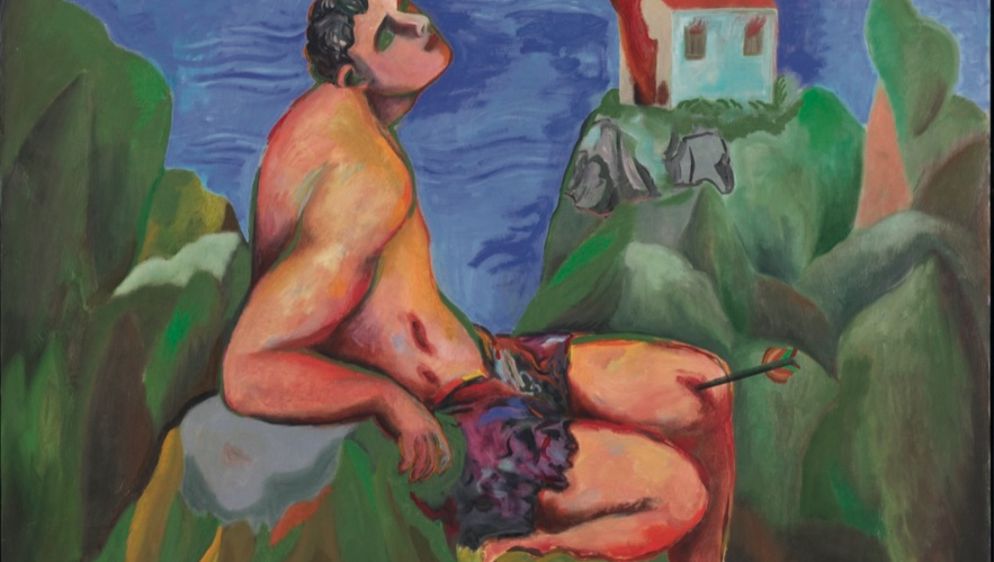

Ecco allora che, nello sfarzo cromatico della tela, la figura si riappropria del suo ruolo da protagonista, intrisa di memorie romantiche o di ammiccamenti ironici.

Parte proprio con una sala che focalizza l’attenzione sulla Transavanguardia, dandone testimonianza con un lavoro di ciascuno degli esponenti, l’antologica che la Pinacoteca Comunale di Casa Rusca a Locarno dedica a Sandro Chia, artista toscano nato nel 1946 che del movimento è stato vigoroso interprete. Esposti negli spazi locarnesi sono più di cinquanta dipinti di grandi dimensioni, realizzati dal pittore a partire dalla fine degli anni Settanta sino ad arrivare a oggi, che ben documentano il suo cammino creativo e il suo audace linguaggio intriso di riferimenti culturali.

Secondo Chia l’artista deve essere temerario e intuitivo, «cavia di se stesso», cosicché la tela possa divenire il territorio che accoglie il suo pensiero e i suoi impulsi, il luogo dello svelamento dell’idea tramite l’immagine e al contempo lo spazio dove si estende «l’enigma che caratterizza i meccanismi celati nel rovescio delle cose».

La pittura di Chia è allusiva, misteriosa, attraversata da molteplici rimandi e corrispondenze. È una sorta di circuito percorso da citazioni letterarie e da richiami al sacro e alla mitologia che trovano espressione in composizioni dagli enfatici impasti di colore. L’artista fiorentino elabora la sua cifra stilistica guardando al Rinascimento, in particolar modo alle opere di Tiziano, di Tintoretto o di Michelangelo, e a molti autori che hanno segnato la prima metà del Novecento, la cui lezione viene assorbita e poi ripresentata secondo nuovi dettami.

Nascono così dipinti pervasi da un cromatismo impetuoso, memore degli esiti dell’espressionismo europeo, in cui la figura umana è al centro della scena, delineata con un tratto incisivo e dinamico e resa monumentale nelle proporzioni, a ricordare i solidi corpi di un Carrà o di un Sironi. I personaggi di Chia campeggiano sulla tela in tutta la loro energia vitale, da una parte mitizzati da una consistenza fisica che li proietta in una dimensione sospesa nel tempo, dall’altra umanizzati da una nostalgica espressività che li lega alla contingenza terrena.

Le opere dalla marcata teatralità dell’artista sono spesso popolate da figure simbolo, portatrici di significati che vanno al di là di ciò che è visibilmente manifesto nella rappresentazione: viandanti, naufraghi e pittori (si pensi ad esempio ai dipinti in mostra Leave the Artist Alone, del 1985, o Melanconia del pittore, del 1999-2000) sono i soggetti prediletti da Chia, scelti come emblema di un’umanità governata dagli opposti in cui armonia, sensualità e utopia si scontrano con la quotidianità del vivere fatta di mancanze e di desideri sfumati.

Evocativo e provocatorio, Chia dipinge visioni poetiche e beffarde dell’esistenza, facendo scorrere nei torrenti di colore infuocato la maestosa solitudine dell’uomo.