Viviamo in un tempo ipertecnologizzato, proiettato sul futuro, in cui la riflessione sul passato sembra sempre un po’ superflua. Eppure visitando la mostra al Museo Archeologico di Milano il fascino potente delle cosmogonie antiche ci viene incontro e ci tocca. La mostra Sotto il cielo di Nut, aperta fino al 30 gennaio, è un’occasione interessantissima per entrare in contatto con la cultura dell’antico Egitto, e soprattutto per riconoscerne dei tasselli fondamentali, quelli legati alla sua religione. Confrontati con le fisionomie del pantheon egiziano una volta di più ci rendiamo conto della sua complessità e della sua profondità. Viene da ringraziare di nuovo il grande Champollion il quale, decrittando il sistema di scrittura geroglifica, ha aperto per noi un mondo pieno di narrazioni e di pensieri che mostrano l’incredibile grado di ricchezza spirituale di quella civiltà.

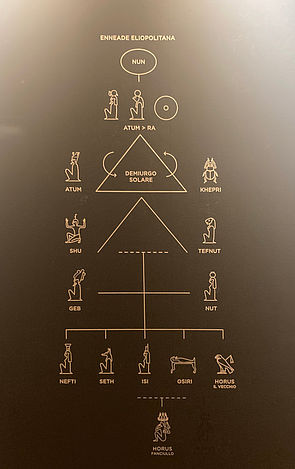

Il titolo della mostra prende spunto proprio da una delle divinità egiziane, Nut, una figura femminile azzurra che rappresenta l’arco della notte. Nut ci accompagna nella visita all’esposizione perché per comprendere il suo valore simbolico occorre ripercorrere e osservare da vicino l’«organigramma» della religione egiziana. In questo senso l’esposizione è stata strutturata con un intento didattico molto lodevole, che permette (non solo ai bambini) di entrare in contatto con precisione e immediatezza con questa complessa struttura di suggestive immagini divine.

Ognuno di noi conosce certamente le raffigurazione del dio dalla testa di coccodrillo, di quello con le sembianze dell’ibis, oppure conosce la grande diffusione di figure legate alla simbologia dello scarabeo, e magari ha già sentito parlare dello sciacallo Anubi, ma far diventare tutti questi concetti disparati come elementi di un disegno completo è certo qualcosa che va ben oltre le competenze di un «homo sapiens tecnologicus» odierno. Nella mostra, curata da Anna Provenzali, il percorso espositivo guida progressivamente attraverso una presa di contatto con i vari dei, le loro raffigurazioni, e con i rituali che legano la loro presenza alla vita quotidiana dell’Antico Egitto. La raccolta di reperti attinge alla collezione del Museo, ricca delle donazioni raccolte nel corso di molti decenni.

Le raffigurazioni delle varie divinità (alcune delle quali mostrano incredibili collegamenti con quelle del cristianesimo che conosciamo bene, come nel caso delle «Iside che allatta», un’immagine che non può non ricordare le nostre «Madonne del latte») sono collocate in un percorso che, come detto, tocca vari aspetti della vita quotidiana, in cui un particolare risalto è dato al ruolo degli animali sacri: la dea Bastet, dalle fattezze di una gatta, o Sobek, dalla testa di coccodrillo, oppure Horus, dalla testa di falco, e ancora Api, il toro che trasporta i defunti nell’Aldilà. Ognuna di queste figure, potremmo dire, ci è familiare in modo generico, ma in questa esposizione, grazie a una sistemazione schematica molto ben visualizzata, riusciamo, forse per la prima volta, a collocarla in un contesto generale e ad apprezzarne meglio il valore simbolico e magico.

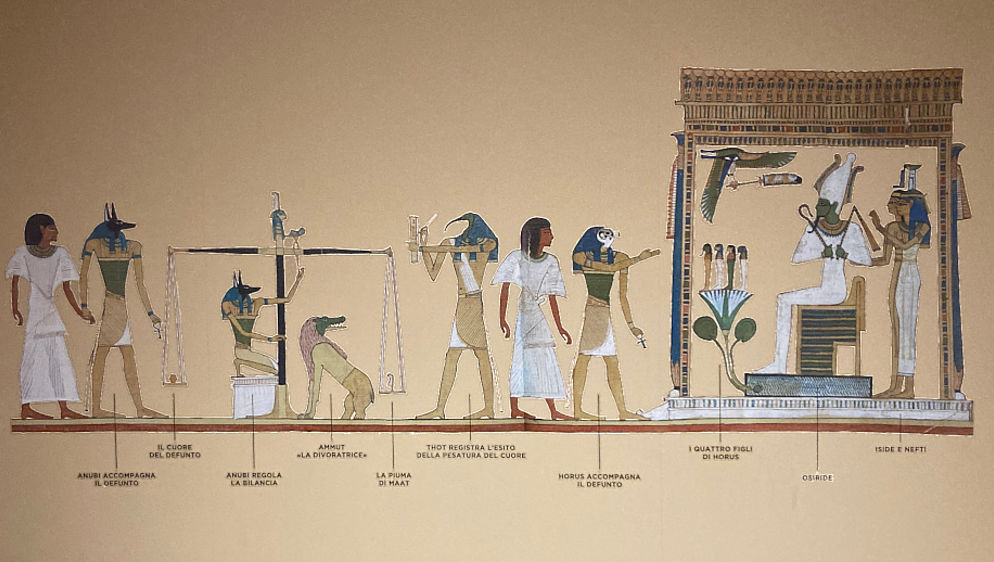

Il percorso espositivo propone dunque un vero e proprio viaggio attraverso i fondamentali della religione egiziana e conduce inevitabilmente alla presa di contatto anche con il modo con cui venivano affrontati i temi della morte e della vita ultraterrena. Non dobbiamo dimenticare del resto che gran parte delle nostre conoscenze su quella civiltà deriva da oggetti e da testi che accompagnavano le sepolture dei Faraoni. La parte conclusiva dell’esposizione ci mette in contatto dunque con la suggestiva serie di rituali che accompagnavano la deposizione dei defunti. Bellissimo in questo senso poter vedere letteralmente srotolato davanti ai nostri occhi un rotolo di papiro che contiene il famoso Libro dei morti, testo rituale che spiega le varie fasi del trapasso, tra cui la «pesatura del cuore», esame in cui veniva valutata dagli dei la qualità in vita di ogni essere umano e sulla base del quale veniva deciso il suo destino nell’oltretomba.

Proprio in questa ultima sezione sta il sarcofago di Peftjauauiaset, sul cui coperchio interno si è ritrovata, dipinta a braccia levate, la dea Nut. Ecco che in conclusione, quindi, la mostra si riaggancia al suo inizio e svela quanta importanza venisse data a questa dea, che garantiva il ciclo delle infinite rinascite del sole. È proprio grazie a Nut se l’astro luminoso riesce ad attraversare indenne la notte, per ripresentarsi all’alba di un nuovo giorno. In questo senso, il ciclo solare e quello vitale dell’uomo trovavano un’affascinante analogia e stimolavano una riflessione che era religione, ma che per noi oggi è bellissima poesia.

Dove e quando

Sotto il cielo di Nut. Egitto divino.

Civico Museo Archeologico.

Milano (Corso Magenta 15),

Orari: da martedì a domenica: 10.00 – 17.30.

c.museoarcheologico(at)comune.milano.it