Quando inizia una letteratura? Con il primo testo noto in una lingua e in una cultura, verrebbe da rispondere a colpo sicuro, in ossequio al comune e ragionevole primato della cronologia. Ma la questione non è così semplice come potrebbe sembrare a prima vista. Ne sa qualcosa la tradizione italiana, che soprattutto in ambito pedagogico (leggi: le antologie scolastiche) si è sovente divisa tra il cosiddetto «contrasto» di Cielo d’Alcamo, con il suo elogio giullaresco della «rosa fresca aulentissima» − e lascio a ciascuno il compito di sciogliere la metafora, evidentemente erotica –, e il Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi, proposto tra gli altri da Gianfranco Contini nella sua Letteratura italiana delle origini, pubblicata da Sansoni nel 1970. Due testi che più non potrebbero essere agli antipodi, per stile e per contenuti, e che proiettano sulla produzione successiva un’ipoteca morale assai diversa.

La letteratura svizzera di lingua tedesca, di fatto poco meno che la letteratura svizzera tout court, ha conosciuto circa i propri albori un’opposizione simile, anche se forse non così marcata. L’ha messa in evidenza quell’agent provocateur che è stato lo scrittore zurighese Hugo Loetscher (1929-2009), nel contrapporre Le Alpi di Albrecht von Haller, poema settecentesco unanimemente riconosciuto quale fondamento di una (certa) cultura elvetica di purezza e amore per la montagna, e l’autobiografia di Thomas Platter, scritta sul finire del XVI secolo e molto meno idillica nel tratteggiare i contorni della realtà alpina. Da una parte, con Haller, quei monti «dove la virtù trasforma la fatica in gioia, la povertà rende lieti», mentre dall’altra capitava «che la sete fosse tale che il giovane [Platter] si mingesse nelle mani e poi bevesse il suo stesso liquido».

Una contrapposizione estrema tra l’idealizzazione del ritorno alla natura e la conquista della città (cioè della cultura) frutto di lavoro e fatica, secondo una dinamica non diversa da quella che nella letteratura svizzera di lingua italiana ha potuto accostare il troppo ingenuo Libro dell’alpe di Giuseppe Zoppi (1922) al più cinico e realistico Fondo del sacco di Plinio Martini (1970), senza dimenticare i precoci «racconti tristi» riuniti in Quando tutto va male da Guido Calgari (1933).

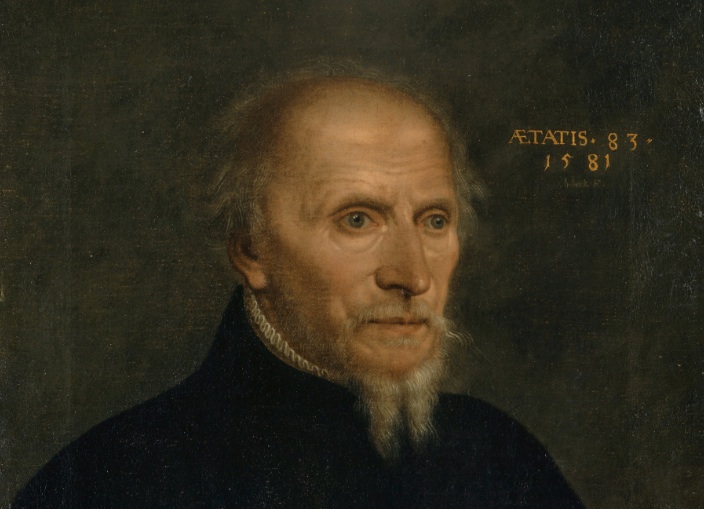

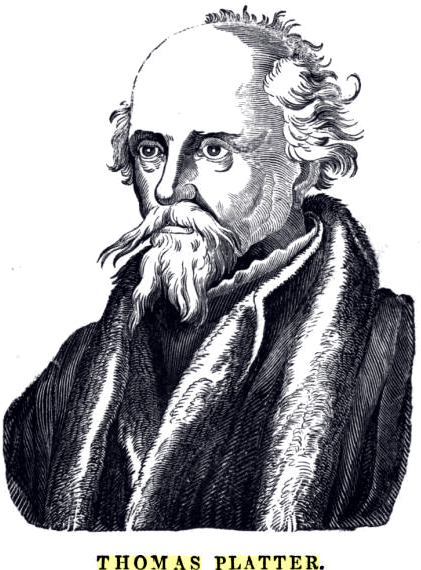

Tutto questo è stato riassunto da Loetscher nella celebre formula «Lesen statt Klettern», «è meglio leggere che arrampicare», per ribadire il primato della dimensione urbana su quella mitologica delle montagne, il desiderio di andare a scuola («I wott id Schuel» nel tedesco protomoderno di Platter) contrapposto alla finta semplicità della vita in alta quota. A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico non c’è forse lettura più indicata della nuova traduzione dell’autobiografia di questo sorprendente umanista, nato poverissimo in Vallese senza alcuna prospettiva di riscatto e morto invece a Basilea con la fama di avere appreso da solo il greco antico e l’ebraico, stimato e benvoluto dall’intera comunità cittadina.

Mi sorprende che un simile testo, veramente fondativo di una delle grandi tradizioni culturali elvetiche (l’umanesimo protestante), entri soltanto ora nella collana «Cristalli» dell’editore Dadò, che da tempo propone agli italofoni i migliori testi delle altre tre lingue nazionali. Curatela e traduzione, non c’è quasi bisogno di dirlo, sono di Mattia Mantovani, la cui opera sta assumendo vieppiù dimensioni imponenti e meriterebbe, prima o poi, una lettura trasversale e complessiva.

Se l’interpretazione di massima della Vita di Platter è ancora quella offerta da Loetscher, di cui giustamente si ripropone il saggio eponimo di Lesen statt Klettern a mo’ di prefazione, il lavoro di Mantovani si esalta nella ricerca di quei termini che possano mettere il lettore di oggi, a cinque secoli e anni luce di distanza, nella migliore condizione per entrare nell’universo di Platter. Un esempio su tutti, il recupero di una parola curiosa come «Tedescheria» per la resa di «Tütschland», termine con il quale gli uomini dell’epoca di Platter individuavano le terre di lingua tedesca (Zurigo, Basilea, la Baviera,...) al di fuori dei confini dell’angusto Vallese.

Basterebbe questo dato per cogliere una delle anime dell’autobiografia, scritta in pochi giorni su richiesta del figlio Felix (celebre medico) e concepita per continue coppie oppositive: povertà e ricchezza, riformati e cattolici, uomini onesti e piccoli farabutti, fortuna e destino. Sono tante e tali le avventure toccate in sorte al pastorello vallesano che in passato c’è chi ha pensato a un romanzo d’invenzione, giocato sul registro stilistico del meraviglioso.

Nulla di più sbagliato: Platter non dà spazio che alla verità dei fatti, mettendo in fila come perle di un’unica, affascinante collana i suoi vagabondaggi da accattone nella Germania meridionale, i soggiorni illibati nei bordelli di Zurigo, la lenta e faticosa conquista dell’indipendenza economica e la fama crescente di intellettuale autodidatta, tra i massimi del suo tempo. Nelle sue pagine transitano il vivace mondo dell’editoria basilese, con i Froben e gli Oporinus, e le aspre contese tra l’università che fu di Erasmo e le scuole religiose dirette dallo stesso Platter. Su tutto, un grande, vastissimo desiderio di conoscenza, che non conosce limiti né requie, al lume di una piccola candela, tra le rocce scure dell’alto Vallese o nel sottotetto di una città addormentata.