Chi ha qualche dimestichezza con il pianoforte sa quanto piacere si può ricavare dall’esecuzione a quattro mani. Genere tipicamente conviviale, soprattutto nella Vienna di Franz Schubert, lasciando da parte le rielaborazioni, la musica per pianoforte a quattro mani ha un suo posto preciso nel repertorio ottocentesco. In riferimento al costume, poi, l’elaborato svolgimento a più voci con i maliziosi incroci di mano sembra fatto apposta per far trasalire le timide coppie di fidanzatini seduti alla stessa tastiera, per cui la funzione sociale di questa musica non va trascurata. Nel Settecento, non appena il pianoforte riuscì a prevalere sul vecchio clavicembalo, manifestò immediatamente tra le sue innumerevoli possibilità anche questo modo d’esecuzione. Inizialmente appunto, com’è normale, si trattava niente più che di un modo d’esecuzione, il quale non sfruttava ancora tutte le caratteristiche dinamiche, polifoniche, ecc. inerenti a questa pratica. L’opera per pianoforte a quattro mani di Wolfgang Amadeus Mozart, dall’infantile Sonata in do maggiore K. 19b, al capolavoro della Sonata in fa maggior, K. 497, ci dà l’esatta nozione dell’evoluzione del genere in quell’inizio dell’epoca pianistica.

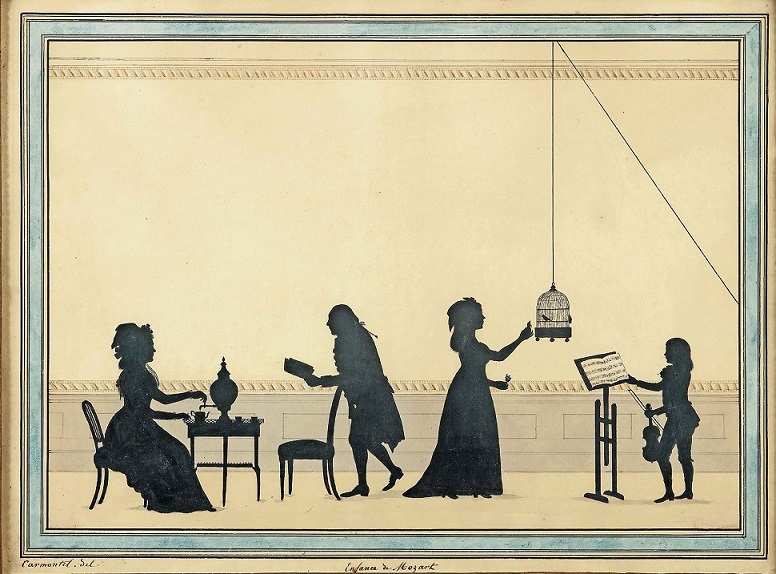

Comprensibilmente la prima Sonata, K. 19b, composta a nove anni, è di scarso interesse e da allineare fra le occasioni di bambino prodigio a cui Mozart era stato avviato. Si trattava sicuramente di una composizione destinata alle frequenti esecuzioni di Wolfgang Amadeus con la sorella Nannerl. Tuttavia, anche le successive sonate K. 358 (1774) e K. 381 (1772), nonostante il fatto di essere state composte in un periodo di maggiore maturità, sono opere minori dove la distinzione delle due parti pianistiche è ancora elementare. Passarono molti anni prima che Mozart si decidesse a comporre un’altra sonata per pianoforte a quattro mani, ma questa volta il risultato fu la chiara intuizione che su questo terreno sarebbe stato possibile tentare un saggio organico di tecnica pianistica al servizio dei più alti valori musicali e non più subordinato alle occasioni di facile intrattenimento domestico.

La Sonata in fa maggiore K. 497 si pone già su di un altro piano rispetto alle precedenti, iniziando con un «Adagio», un movimento lento, dall’atmosfera rarefatta. Segue l’«Allegro molto», dove una densa tessitura di voci concatenate in un dialogo serrato si articola su rapide modulazioni. Si aggiunga un controllo sapiente delle densità timbrico-dinamiche con esiti che un solo pianista non potrebbe ottenere e che permettono a Mozart di portare la composizione al livello del linguaggio di un quartetto d’archi. Tanto per intenderci, sullo stesso pianoforte, dove il vigore di un solo esecutore può raggiungere un determinato livello di sonorità, due pianisti assieme possono andare ben oltre.

Pur sfruttando queste possibilità, Mozart non se n’è accontentato: la sua attenzione rimase essenzialmente musicale nel senso che non ha perduto di vista valori prioritari di tipo armonico e contrappuntistico. L’«Andante», soprattutto, è un movimento poliedrico sfaccettato da superfici tonali che alternano rapidamente maggiore e minore. L’«Allegro finale», più brillante e ampio quanto un rondò da concerto, conferma l’impostazione imitativa dell’impianto a più voci, introducendo motivi che corrono parallelamente, scontrandosi e respingendosi talvolta con interessanti combinazioni di urti dissonanti.

La Sonata in fa maggiore è senza dubbio un modello compiuto, ma purtroppo non ebbe un seguito. La successiva Sonata in do maggiore K. 521 (1787) è infatti poco più di un’abile composizione in stile concertante. Perché questo fatto? È difficile fornire una risposta. Probabilmente ciò che fu intuito da Mozart non poteva adattarsi alle convenienze. La figura del pianista stava per emanciparsi definitivamente, per cui l’apparizione a due davanti a una tastiera poteva forse dare l’impressione di un compromesso (d’altronde nemmeno le esecuzioni a due pianoforti riuscirono ad attecchire). I decenni successivi confermano in tutti i casi questa supposizione, mantenendo la musica per pianoforte a quattro mani confinata agli ambienti domestici.