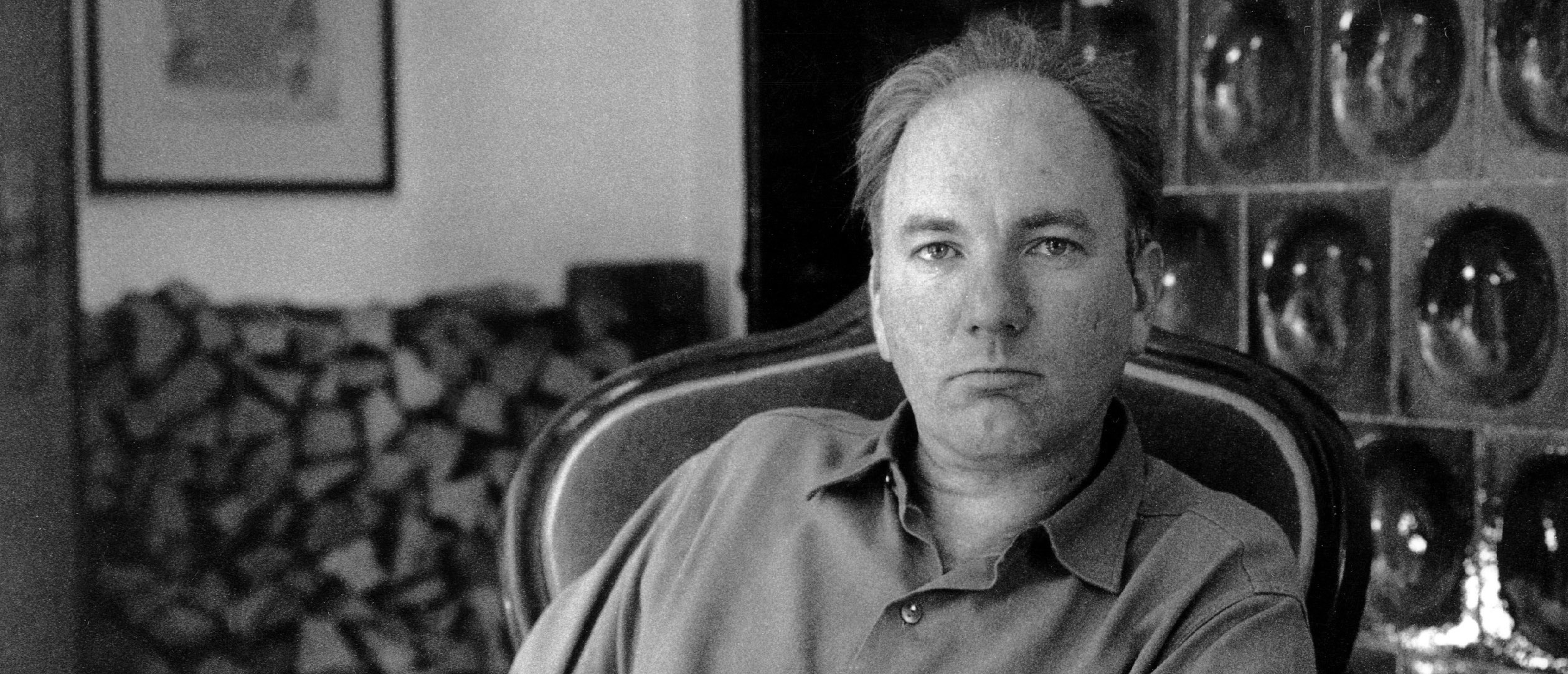

Fu amore a prima lettura. Era il romanzo Perturbamento dell’austriaco Thomas Bernhard (nella foto in uno scatto del 1970 nella sua casa di Ohlsdorf) pressoché sconosciuto in Italia, che Einaudi pubblicò nel 1981. Parlava del conflitto generazionale, del dolore e dell’assurdità dell’esistenza. Poi ne seguirono molti altri, dal Soccombente ad Antichi maestri, da Colpi d’ascia a Gelo fino all’ultimo capolavoro, Estinzione, un paio di anni prima della morte, non ancora sessantenne, nel 1989. Mi colpivano le sue tirate ossessive, l’eccentrica maniacalità, l’ironia pungente, i paradossi e le provocazioni a non finire. Era una scrittura nuova, inedita, cadenzata e musicale, spesso con spezzoni di frasi che si susseguono come in una composizione seriale, ricca di contrappunti e tonalità, dal drammatico all’umoristico, che tanto piacevano anche a Italo Calvino. Per non parlare dei suoi folli personaggi, eterni sconfitti confinati nella propria paranoia per i quali la vita è solo un’inconcludente messinscena.

La scrittura si ritorce spesso su sé stessa e plasma un’unica storia concentrata su un tema ossessivo come nel romanzo La fornace, che Adelphi ripropone ora a distanza di molti anni nell’originale splendida traduzione di Magda Olivetti. Qui Konrad, il protagonista, che vive con la moglie immobilizzata su una sedia a rotelle, sta cercando da decenni di scrivere invano un saggio sull’udito. Come il principe Saurau, isolato dal mondo nel romanzo Perturbamento, anche Konrad esorcizza la realtà come finzione e beffa atroce. Come lo stesso Bernhard, una sorta di extraterrestre ritiratosi a scrivere in un villaggio dell’Alta Austria.

La vita in quella fornace che Konrad aveva sognato per anni, riuscendo infine ad acquistarla dal cugino Hörhagen, ha una svolta improvvisa: nella notte di Natale lui uccide con una carabina Mannlicher la moglie con due colpi alla nuca o forse alla tempia, dice qualcuno, in una sorta di raptus o piuttosto per soddisfare il desiderio di lei, la cui esistenza era ormai solo un tormento. È già un finale in forma d’inizio che dà una risposta definitiva a quel progetto inseguito maniacalmente per tutto il libro. Anche Konrad fallisce come Rudolf, nel romanzo Cemento, che non riuscirà a scrivere l’agognato studio su Mendelssohn Bartholdy.

La mania è il motore stesso delle pagine di Bernhard, i cui personaggi sembrano sempre voler esorcizzare la morte con vane farneticazioni. Anche nel caso di Konrad i pensieri si susseguono in una sorta di irrefrenabile pulsione rimbalzando qua e là nell’inerzia del tempo che la fornace ha ormai ammutolito. In quel luogo di tenebra con pareti nude, stanze vuote e porte sprangate per proteggersi dal mondo esterno, Konrad cammina per ore intere con un’unica idea fissa e molti opprimenti ricordi: l’infanzia come una visione d’orrore, l’educazione oppressiva, la solitudine sconfinata. Lentamente il personaggio si fa segreto portavoce del suo autore quando inveisce contro il dilettantismo degli esperti e dei pensatori che oggi «non pensano più». O si lancia in debordanti tirate contro l’Austria, «il più ridicolo, il più terribile dei paesi», dove non c’è genio che non si sia sprecato, «un cimitero d’idee, una landa perversa dove precipitano voli d’alta quota». È un leitmotiv che attraversa tutta l’opera di Bernhard e che qui sottolinea l’isolamento del personaggio da ogni dimensione sociale, con un cenno critico anche verso la religione, tentativo maldestro, per Konrad, di rendere docili gli uomini che in realtà sono una massa dominata dal caos. Invettive, formule sempre presenti nelle pagine dello scrittore austriaco, severo e intransigente verso il mondo circostante, che però non premia nemmeno i suoi personaggi. Konrad fa di tutto per dare voce e forma a quel saggio a cui lavora da almeno vent’anni. Utilizza a tale scopo perfino la moglie in costanti esercizi ed esperimenti vocali. È l’utopia dell’arte che, anche in questo caso, sembra rasentare la follia in un lento ma progressivo gioco di autodistruzione. Era convinto che gli bastasse scrivere un paio di frasi per portare a termine il progetto definitivo. Ci aveva provato un po’ dovunque, in tanti paesi europei, ma nemmeno ora, nel vuoto della fornace, la fortuna lo assiste. C’è sempre qualcuno che lo disturba: una volta è il domestico Höller che spacca la legna, un’altra è il fornaio o lo spazzacamino, ed ecco che quando lui è al culmine, tutto ricomincia a sgretolarsi e si dissolve fra immagini estranee. E poi c’è la moglie che lo considera un mostro e gli ha reso sempre impossibile il suo lavoro.

Forse è vero, come sostiene Konrad, che questa storia della fornace non è altro che una commedia, un po’ come l’intera esistenza. Per sopportarla occorre ogni tanto scaricare il cervello, svuotarlo del suo contenuto: afferrarsi alla creatività e dare un senso alle cose con il gioco liberatorio dell’arte. Magari con un saggio sull’udito, inafferrabile, ma con il tragico carisma di un’utopia che non conosce confini e persiste fino alla propria disfatta.