Spesso i grandi film, quelli che ci affascinano e che rivediamo con piacere, sono delle trasposizioni di romanzi più o meno importanti. Allora il libro può diventare lo specchio attraverso cui guardare il film. Oppure prima vediamo il film, che poi riscopriamo nella cornice narrativa del romanzo. Anche se letteratura e cinema sono, indubbiamente, medium diversi, le emozioni uniche che ci regala un libro possono magicamente ritrovarsi nella visione di un film, e viceversa. Ecco perché il fascino di un libro può portare alla scoperta di un film appassionante, e l’emozione di un film può spingerci, incuriositi, a immergerci in un libro.

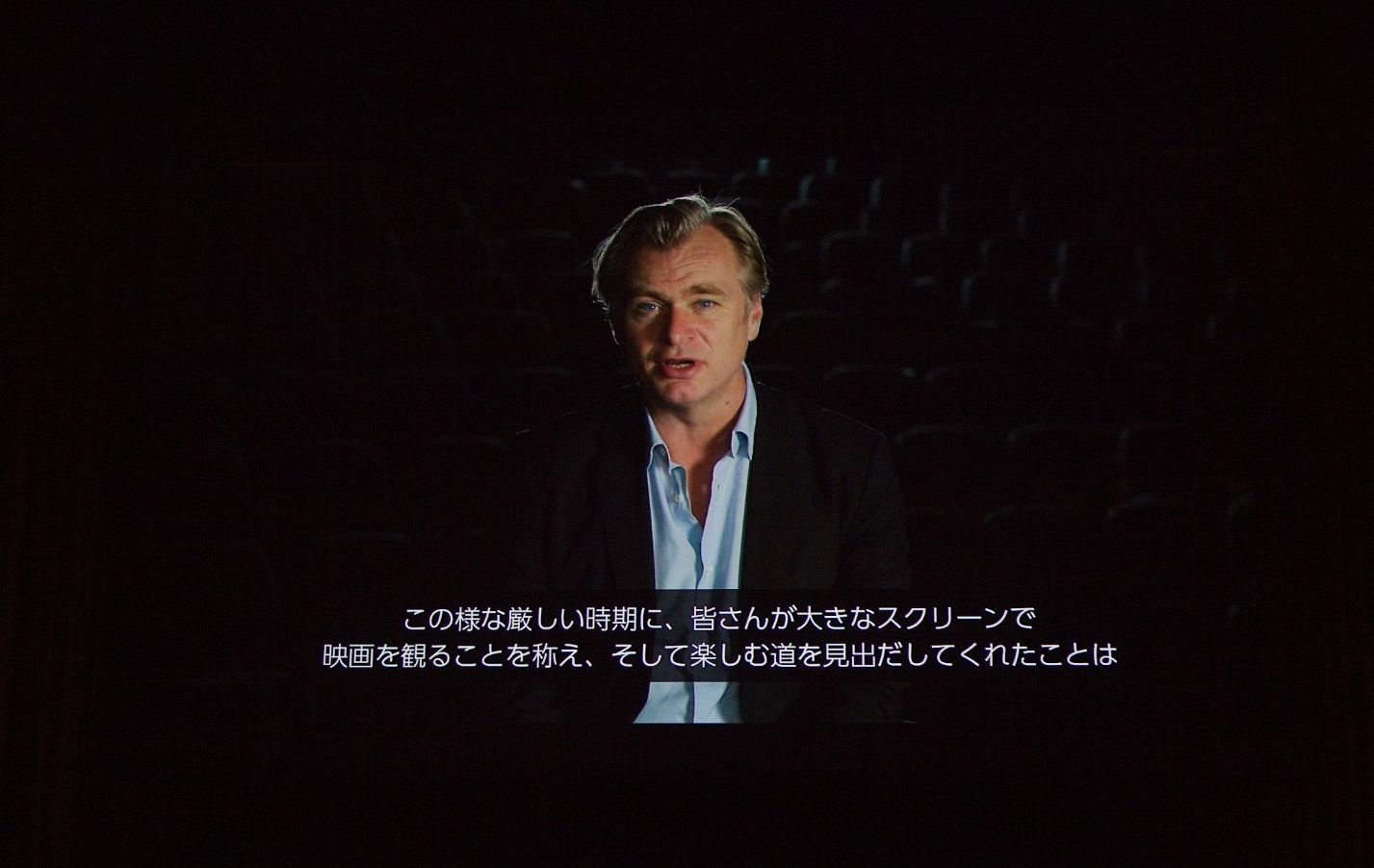

Come tutti i grandi registi, anche Christopher Nolan (autore di film memorabili quali Tenet, Inception, La trilogia del cavaliere oscuro, e Memento) ha i suoi scrittori prediletti. Come vedremo, i temi del doppio, dell’identità, del labirinto e del sogno ci conducono direttamente al centro di una serie di rimandi letterari, di somiglianze e di coincidenze intriganti che costellano l’immaginario del regista britannico.

Dopo l’iniziale e già labirintico Following (1998), Memento (2000) racconta l’esperienza disorientante di un uomo che, provato da un trauma, subisce una disfunzione della memoria che gli impedisce di immagazzinare informazioni e di conservarle nel ricordo. Il titolo e la trama di Memento sono riconducibili al racconto Memento Mori firmato dal fratello Jonathan che, oltre ad essere un apprezzato regista, collabora attivamente nella stesura delle sceneggiature di Christopher. Nel successivo Insomnia (2002), Nolan pratica con estro, avvalendosi di un cast di eccellenza, l’esercizio del remake, riproponendo l’omonimo film diretto da Erik Skjoldbjærg nel 1997.

Sullo sfondo di un continuo gioco di specchi fra finzione scenica e realtà biografica, con The Prestige (2006), il regista porta sullo schermo la rivalità, magistralmente narrata nel romanzo omonimo di Christopher Priest (1995), fra due illusionisti inglesi vissuti a cavallo fra il 19esimo e il 20esimo secolo. Priest, peraltro, si delinea quale possibile modello letterario anche in altri film del regista; nel romanzo The Dream Of Wessex del 1979, per esempio, tematizza il motivo del sogno condiviso sviluppato in Inception (2010), a oggi forse il più conosciuto fra i titoli di Nolan.

Purtuttavia, i modelli principali, e le fonti letterarie più dirette di Inception, vanno probabilmente individuate nel romanzo Paprika. Sognando un sogno dello scrittore giapponese Yasutaka Tsutsui, pubblicato nel 1993, e poi trasposto nel 2006 nell’omonimo film d’animazione diretto da Satoshi Kon. Tanto il libro di Tsusui, quanto la trasposizione di Kon, prefigurano, infatti, i ripetuti intrecci fra sogno e realtà e la peculiarità di alcune situazioni narrative di Inception.

Inception merita poi un’attenzione particolare, perché permette di azzardare qualche ipotesi su alcuni libri importanti senza i quali, forse, il film non sarebbe quel conturbante viaggio nel mondo dei sogni che ha appassionato così tanti spettatori. Vi ricordate Il GGG (acronimo che sta per Grande Gigante Gentile), il famoso romanzo di Roald Dahl, autore amatissimo dai giovanissimi e molto letto anche nelle nostre scuole?

Ebbene, tanto nel film di Nolan, quanto nel romanzo di Dahl, incontriamo dei protagonisti alle prese con lo stesso dilemma: come fare sì che un soggetto che sogna, al risveglio, sia portato a credere che ciò che ha sognato non sia solo e semplicemente un sogno, ma un evento reale? Questa è la difficile impresa che gli esperti navigatori dell’onirico sono chiamati a compiere in Inception; un compito che, però, il GGG e la piccola Sophie hanno già portato a termine con molto ingegno nel romanzo di Dahl.

Ma nella biblioteca di Nolan non troviamo solo romanzi, racconti, e sceneggiature, ma anche saggi scientifici, albi illustrati e libri di storia; fra i testi scientifici, non può certo mancare Buchi neri e salti temporali (1994), il saggio divulgativo Kip Thorne, fisico teorico e consulente scientifico di Nolan in occasione di Interstellar (2014). Non mancano neppure gli albi illustrati dei fumettisti Frank Miller e Alan Moore, da cui Nolan ha potuto attingere per dare forma a La trilogia del cavaliere oscuro (2005, 2008, 2012).

O, ancora, libri di storia, soprattutto biografie e testimonianze, per creare l’atmosfera descritta in Dunkirk (2017). E anche per Tenet (2020), ultima fatica di Nolan, gli autori e i riferimenti letterari, filosofici e scientifici non mancano. Dalle teorie delle causalità inversa proposte dai fisici Richard Feynam e John A. Wheeler, alle considerazioni del filosofo Hilary Putnam sull’esistenza di una zona dello spazio-tempo in cui il tempo scorre a ritroso, uno spettatore appassionato ed eclettico può sicuramente trovare materia di indagine sulle fonti, letterarie e scientifiche, del grande regista Christopher Nolan.