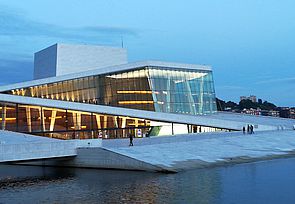

Il nuovo Museo Nazionale – aperto al pubblico dall’11 giugno (ritratto nella foto in prima pagina di questa edizione) – è l’ultimo tassello del progetto che ha ridisegnato la baia di Oslo con edifici pubblici come il Teatro dell’Opera, la Biblioteca Deichman, il Museo Munch e il nuovo quartiere di Tjivholmen col Museo Astrup Fearney. Progetto che coniuga arte, architettura e design con lo stile di vita dei suoi abitanti. E supera la convenzione museale: attraverso arte diffusa, workshop e interattività coinvolge visitatori, lettori, spettatori e passanti, trasmette conoscenza e alimenta socialità e senso d’appartenenza.

L’edificio che ospita il Museo Nazionale è stato progettato dall’architetto Klaus Schuwerk come un parallelepipedo di pietra da cui ne emerge un altro di vetro che la notte s’illumina. Linee sobrie in stile scandinavo per un’istituzione nata dalla fusione di cinque precedenti musei di arte, architettura e design. Una struttura espositiva su tre piani che – con 90 sale, 15’000 opere d’arte (dipinti, disegni, incisioni, sculture) e decine di migliaia di manufatti – s’impone come la maggiore istituzione culturale del Nord Europa, con collezioni permanenti ma dinamiche di mole antologica. Il primo piano è un percorso temporale tra cultura e vita norvegese con arte sacra, arazzi, ceramiche, mobili, oggetti, ricostruzioni di interni dalle classiche magioni borghesi al design democratico del Novecento, fino agli abiti: foto e filmati contestualizzano l’epoca. Nonché una gipsoteca con copie in gesso – provenienti da Italia, Francia e Germania – di statue classiche greche e romane acquistate nell’Ottocento per uso didattico.

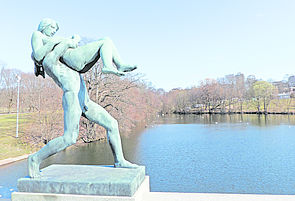

Il secondo piano spazia nella creatività norvegese con opere di artisti finora mai esposti, a fianco dei più noti Munch e Vigeland. Due sale sono dedicate a Edvard Munch (1863-1944) con in evidenza i capolavori L’Urlo e Madonna (nuda). L’opera del maggiore pittore norvegese – passato tra impressionismo, espressionismo, simbolismo e realismo – è sviscerata al Museo Munch, allestito in un avveniristico edificio di dieci piani progettato da Einar Myklebust e Gunnar Fougner e inaugurato lo scorso ottobre: ospita più della metà dei suoi lavori, 1200 dipinti, oltre a stampe e sculture. Gustave Vigeland (1869-1943) dilaga nel Museo Nazionale con decine di statue, rappresentazioni plastiche della vita dura nella gelida Norvegia prima del conforto della tecnologia. A lui è dedicato l’omonimo Parco delle Statue, ai confini del centro, disseminato di 212 sculture in bronzo, ferro e granito: rappresentano 600 tra uomini, donne e bambini, tutti nudi, in pose emotive, sofferte, drammatiche, in avvinghi di corpi come attorno all’obelisco che domina lo spazio verde.

Il secondo piano offre anche una carrellata sull’arte europea. Da alcune opere rinascimentali – diverse di Lucas Cranach, fino a una rassegna di impressionisti con tele di Van Gogh, Cezanne, Gauguin. Ma anche del romanticismo francese con lavori di Courbet e Delacroix. Dipinti espressionisti di Picasso e Modigliani. Molto spazio all’arte moderna: una sala è dedicata all’ Arte povera. E plastici di progetti di architettura e urbanistica.

Il terzo piano, con terrazza panoramica su città e fiordo, è votato all’arte pop locale. È aperto dal dipinto di Lena Trydal che raffigura la famiglia reale norvegese col re in ciabatte e canottiera, la regina al cellulare e la principessa con una sigaretta in mano. Quel che altrove sarebbe lesa maestà, a Oslo è un manifesto dell’understatement scandinavo, rappresentazione dei monarchi come comuni mortali, d’altronde qui si possono incontrare i membri della real casa a passeggio tra le vie della città.

Il Museo Nazionale è lo specchio della società norvegese. In uno dei Paesi più avanzati per parità dei sessi, sono donne a dirigere la maggioranza delle istituzioni culturali. La guida del Museo Nazionale è tutta al femminile con la direttrice Karin Hindsbo, la responsabile espositiva Stina Högkvist e la presidente Maria Moræus Hansen.

La riconversione di Tjivholmen – il degradato porto con cantieri navali e bacini di carenaggio dismessi, la zona più malfamata di Oslo, territorio di ladri e prostitute – coniuga invece arte e architettura con urbanistica e temi sociali. L’area è stata ridisegnata da venti architetti, tra i quali due paesaggisti e Renzo Piano che ha progettato il Museo Astrup Fearney, la galleria d’arte contemporanea proiettata nel fiordo, che sposa la tradizione norvegese delle costruzioni in legno con un tetto a vela in vetro. Edificio che sfocia nel parco delle sculture, area ricreativa con opere di artisti contemporanei tra cui Things for a house on an island del duo svizzero Peter Fischli e David Weiss. Tjivholmen è diventato un quartiere residenziale con condomini e uffici che ogni architetto ha realizzato in un diverso stile e colore, spesso con terrazzi affacciati sul mare, banchine e posti barca per «posteggiare» sotto casa. Nonché con un albergo che – a memoria del losco passato della zona – si chiama The Thief.

Il principio che dare fiducia agli individui crei cittadini consapevoli si concretizza alla Biblioteca Deichman – aperta nel giugno 2020, dove i lettori accedono a 450’000 volumi senza intermediari né controlli. «Subiamo furti come qualunque libreria, ma crediamo il rischio valga la pena» afferma il responsabile nella hall sotto il neon policromo Brainstorm del norvegese Lars Ø´ Ramberg. Perché nella città di Henrik Ibsen, arte visiva e letteratura spesso s’incrociano, come nelle frasi estrapolate dai suoi drammi impresse sui marciapiedi di Ibsen Gate, la strada che il drammaturgo percorreva ogni giorno per andare a pranzo al Grand Café, il ristorante a cui Edvard Munch propose la sua tela Ragazza Malata in cambio di cento bistecche.

Se Ibsen indaga l’introverso carattere norvegese che trova dentro di sé il nemico e solo con l’alcol esce dal guscio per approdare alla socialità, Knut Hamsum – terza colonna con Munch e Ibsen della cultura norrena – è il più esplicito nel narrare storie di arte e di Fame, come titola uno dei suoi più noti romanzi. Premio Nobel per la letteratura nel 1920, con Pan Hamsum esprime l’amore smisurato dei norvegesi per la natura. Sentimento ben rappresentato da Kistefos, un museo all’aria aperta fuori Oslo creato nella piantagione di abeti di una cartiera dismessa. Una foresta con cinquanta sculture di artisti di fama mondiale come Fernando Botero, Claes Oldemburg, Tony Cragg, Giuseppe Penone. E con The Twist, l’elegante ponte galleria d’arte realizzato nel 2019 dai danesi dello studio BIG – Bjarke Ingels Group: fino al prossimo ottobre ospita la personale della polacca Paulina Olowska.

Progetti con cui la Norvegia si è posta al centro della scena culturale, realizzati grazie a investimenti miliardari – solo il Museo Nazionale è costato 600 milioni di franchi, resi possibili dal fondo sovrano che, grazie al petrolio, garantisce a Oslo entrate straordinarie. La rivincita di un Paese marginalizzato da clima e geografia che nell’arte trova il riscatto e la visione del suo futuro.