Jaques Brel era nato nella Fiandre Occidentali, a Schaerbeek nel cuore della regione di Bruxelles capitale, in quel paese piatto cantato in agrodolce memoria: per confine il Mare del Nord, dune vaghe per fermare le onde, cattedrali per uniche montagne e un cielo così grigio che bisogna perdonarlo. Confesserà che la tenerezza fluviale del poeta-cantante-attore vodese Gilles, che preferiva i laghi e i fiumi al mare, lo aveva spinto a scrivere del suo amato-odiato Pays plat. Sentirà di essere belga, ma non avrà simpatia per i «fiamminganti», nazisti nelle guerre e cattolici negli intermezzi, oscillanti senza fine tra il fucile e il messale: i vostri sguardi sono lontani / il vostro humor è esangue (Le F., 1977).

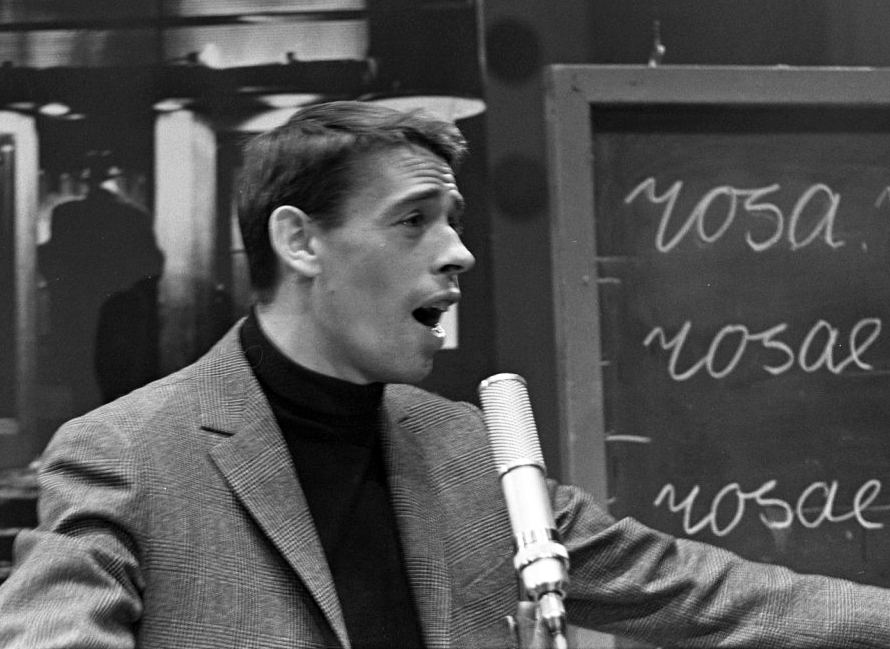

In pochi anni la fama di Brel oltrepassa i confini francofoni: Ne me quitte pas fa il giro del mondo in bocca ai crooner americani

Jaques Brel, il Belga come lo chiameranno nella Francia che lo consacrerà fra i suoi migliori poeti-cantanti-compositori di tutti i tempi dopo una dura gavetta nei cabaret parigini, fu studente mediocre, salvo, ovviamente, in francese. Jacky, il ragazzo di Schaerbeek, pubblica presto rime, non vuole troppo lavorare nella ditta di famiglia: da buon belga che ha come unico viaggio una fila di giorni preferisce le fughe in bici per le Ardenne e i voli con la fantasia sulla scorta dei romanzi di Jack London e Conrad.

Tra i primi a notare «quel grande lupo magro dagli occhi brucianti», oltre all’impresario Jacques Canetti e al collega George Brassens, c’è Juliette Greco, alla quale si presenta di cattivo umore, «sguardo di carbone». La cant’attrice prende subito la canzone Le Diable (ça va), una ballata dove c’è già tutta la poetica satirica e scanzonata di Brel, nella quale il diavolo torna a casa sua compiaciuto che gli uomini si divertano come matti ai pericolosi giochi della guerra, riferendo di un mondo dove niente si vende e tutto si compra, perfino l’onore e la salute.

In pochi anni la fama di Brel oltrepassa i confini francofoni: Ne me quitte pas fa il giro del mondo in bocca ai crooner americani. Non è solo il cantore degli amori infelici (Quand on n’a que l’amour), ma creatore di atmosfere che parlano di quelli che nel dopoguerra sono rimasti emarginati dal mondo borghese e bigotto: disperati, irregolari, perdenti mattinieri, ubriaconi, prostitute, marinai, vagabondi. Mentre Brel pattina sui suoi versi con una dizione immacolata, gli sono accanto collaboratori non meno straordinari per vitalizzare marce, valzer, tanghi, ballate: l’arrangiatore François Rauber, il pianista Gérard Jouannet, la fisarmonica di Jean Corti, come si può ascoltare nella recente pubblicazione di Universal (Jaques Brel – L’album de sa vie), sintesi di una vita in 5 cd e 100 canzoni.

In Italia i cantautori ne sono quasi tutti influenzati, non solo chi traduce le sue canzoni come Gino Paoli, Herbert Pagani, Bruno Lauzi, Patty Pravo, Ornella Vanoni. Senza il suo modo di pensare alla canzone popolare come mezzo alto di comunicazione poetico-musicale non sarebbero immaginabili Tenco, Gaber, Endrigo, De André, Guccini, Vecchioni.

Jacques Brel è capace di toccare argomenti impegnati (antimilitarismo, religione, superstizioni, morte) come sentimenti delicati (La tendresse, Isabelle, Le bonbons 67) e i suoi eterni amori perduti (Le prochain amour fa comunque sempre bene) con lo stesso tocco umano-poetico.

Anche una delle più sensibili cantanti francesi del suo tempo, Barbara, lo adora. Finiranno uniti in uno spettacolo meraviglioso di un altro belga errante, il gran coreografo-filosofo Maurice Béjart che accosta all’Angelo Nero Barbara, il ballerino Gil Roman nel suo esemplare Brel et Barbara.

Jacques Brel però non vuole finire come un cantante che ripete invecchiando i suoi successi per un pubblico senescente come accade ai big di Las Vegas: «non vuole finire la corsa / la notte dei cento anni / vecchio tonitruante / sollevato da qualche donna / sputando l’ultimo dente» (Mourir, 1977).

Il richiamo del mare e del cielo blu diverranno prepotenti nella seconda vita che comincia a 42 anni, quando lascia di sasso i suoi ammiratori alla fine di un concerto all’Olympia: saluta la vita folle del cantante di successo con un semplice ringraziamento per quindici anni d’amore. Partirà con il suo veliero Askoy II verso quelle «isole Marchesi che parlano della morte / come tu parli d’un frutto, che guardano il mare / come tu guardi un pozzo, dove per mancanza di brezza / il tempo s’immobilizza» (Les Marquises). Là nessuno lo conosce: può perfino cantare a squarciagola fino a che le suorine del convento vicino cessano le loro giaculatorie.

Morirà a soli 49 anni in quella Parigi di cui ha declinato tutti i nomi e le avventure (Les Prénomes de Paris). Le sue spoglie riposano sull’isola di Hiva Oa, vicino a quelle di Paul Gauguin, dove Brel aveva chiesto che la sua casa fosse cancellata per morire (avrebbe detto «prendere il treno per il buon dio») «sotto un mantello / così anonimo / così incognito da sembrare un sinonimo di sé stesso: il cuore è un viaggiatore, il futuro azzardo»…