Fra i maggiori studiosi che hanno indagato criticamente la rivoluzione epocale del web si colloca il filosofo Fabio Merlini, direttore dell’Istituto federale per la Formazione professionale di Lugano, presidente della Fondazione Eranos di Ascona. Le riflessioni del suo ultimo libro proseguono nel solco dei precedenti saggi, che portano l’attenzione sul disorientamento esistenziale seguito alla trasformazione, sui totali cambiamenti nelle modalità di produzione e di formazione del mondo del lavoro.

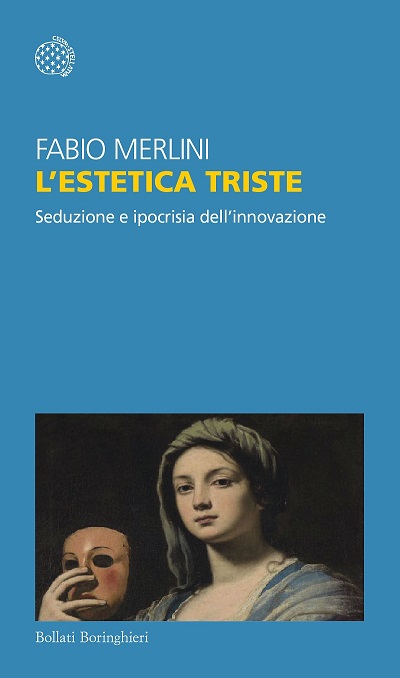

Con un’analisi lucida e impietosa l’autore coglie gli aspetti nascosti dietro la pericolosa seduzione estetica degli oggetti e dei dispositivi tecnologici, dietro l’incessante processo di innovazione al quale assistiamo, dove il continuo sviluppo, la velocizzazione insopprimibile e l’iperconnessione sembrano inseguire soltanto il mito di un’efficienza totale. Nello spazio a disposizione è rimasto solo il nostro presente, che Merlini chiama «inospitale» dove gli oggetti devono essere sempre sostituiti e si è sottilmente trasformata la percezione del tempo e dello spazio. La società dell’immediatezza non ha prodotto soltanto benessere, ci avverte l’autore, ma per la prima volta potrebbe rischiare pericolosamente di eliminare o rendere superfluo il vissuto di quella storia che dava un senso al nostro vivere.

Nel suo precedente Catastrofi dell’immediatezza, con Silvano Tagliagambe, (2016), lei esamina una società dominata dall’accelerazione e dalla connessione costante. Senza che il nostro assenso sia stato chiesto, la percezione e l’esperienza del tempo e dello spazio è stata sottilmente ma irreversibilmente condizionata nelle nostre vite. Sono note le cause?

Quello che noi percepiamo ogni giorno è una pressione che grava sulle nostre esistenze, pretendendo da noi una disponibilità incondizionata a mobilitare energie e risorse. Il tempo è sempre in difetto e lo spazio abbreviato, reso permeabile e accessibile (almeno finché il suo attraversamento è finalizzato alla produzione di valore economico). Questo stato di cose non è certamente il risultato di un condiviso progetto di società. E in tal senso, come lei dice, nessuno ha chiesto il nostro assenso.

Le conseguenze riguardano tutti.

La riorganizzazione del tempo e dello spazio è un effetto di quelle tecnologie, oggi ormai inaggirabili, mediante cui abbiamo intenzionalmente voluto imprimere un nuovo corso alle nostre vite: la svolta dell’immediatezza. L’immediatezza ci è apparsa come un valore indiscutibile e le tecnologie della comunicazione e dell’informazione ci sono sembrate subito un’occasione strepitosa per assicurare questo carattere alle nostre prassi. Il problema è che l’immediatezza indotta dalle tecnologie ha retroagito su di noi obbligandoci a una velocizzazione delle prestazioni in chiave concorrenziale.

Cosa intende con quella particolare forma di capitalismo che lei chiama «teletecnocapitalismo» termine con cui indica l’ambiente dove colloca la fenomenologia dell’Estetica triste?

Il termine citato vuole designare una costellazione di fenomeni che salda insieme il carattere odierno delle tecnologie (con il loro obiettivo di polverizzazione della lontananza) e le attuali modalità di funzionamento (circolazione e produzione) del capitale. Tecnica e capitale costituiscono oggi un plesso difficile da sbrogliare. Nel senso che se è vero che per la tecnologia il capitale è stato un polo di attrazione irresistibile, tanto da condizionarne la natura e gli sviluppi, è altresì vero che il capitale è oggi interamente configurato da quella stessa tecnologia che esso ha contribuito a forgiare. Anche qui vi è un effetto di retroazione, rispetto al quale rischiamo di non poter più assicurare nessun controllo: come si vede bene dalla diffusione degli algoritmi.

Nel suo libro lei evidenzia ciò che non appare dietro la totale disponibilità dell’uso di tutti i dispositivi. Cosa rende triste la percezione della loro bellezza?

È senz’altro corretto precisare che la tecnologia è una delle tante espressioni del genio e della creatività umana, senza la quale sarebbe stato impensabile lo stesso processo di ominizzazione. Quindi la critica generica della tecnica ha poco senso. Diverso è invece cogliere alcuni risvolti problematici di quella particolare famiglia di tecniche il cui obiettivo principale è l’eliminazione della lontananza (tele) e che possiamo appunto chiamare teletecniche: le tecniche della comunicazione e dell’informazione.

Su quali basi si fonda il loro potere?

La loro diffusione si è appoggiata, e si appoggia tutt’ora, a una sapiente estetizzazione che le ha rese irresistibili ai nostro occhi, vuoi per il loro aspetto, vuoi per l’innovazione che pretendono di incarnare. Dico «pretendono», poiché in non pochi casi esse nascondono processi estrattivi, si pensi solo alle cosiddette terre rare, insostenibili sia sul piano sociale (condizioni di lavoro schiavistiche), sia sul piano ambientale (contaminazioni radioattive del suolo e delle acque). In questo senso, maneggiamo spesso strumenti la cui estetica è una estetica triste, se solo guardiamo oltre la loro bella apparenza.

Al centro della sua trattazione vi è l’ideologia dell’innovazione, alimentata da produzione e mercato. La bellezza, la perfezione del design delle strumentazioni tecnologiche ci seduce irresistibilmente, non possederle comporta il rischio di esclusione sociale.

L’irresistibilità degli strumenti di comunicazione e di informazione è l’effetto di una estetica che ci seduce e ci irretisce, proprio come succede con quei prodotti il cui ciclo di vita è dettato dalla moda. Ne va in un certo senso della nostra mondanità. Non riuscire a mantenersi aggiornati, specie in alcuni contesti, può in effetti comportare degli spiacevoli effetti di esclusione. Diciamo che abbiamo a che fare con strumenti capaci di incorporare non solo una raffinatissima conoscenza, ma anche un poderoso design. Quello stesso design che all’inizio del secolo scorso era uno strumento di emancipazione sociale in rottura con i tempi, oggi è un potente vettore di affermazione dei tempi.

Siamo immersi nella società dell’accelerazione, l’ipertrofica circolazione dei messaggi di quello che lei definisce «orizzonte digitale iperconnesso» o «ecosistema digitale» sembrerebbe offrirci un meraviglioso programma di vita. Dove ne coglie i rischi?

Il miraggio di poter accedere a una socializzazione di sé senza confini e senza limiti genera distorsioni e equivoci enormi su che cosa significhi veramente comunicare. La comunicazione richiede tempi e spazi che non possono essere solo quelli approntati dal regime dell’immediatezza. Condividere parti di sé, con la certezza che qualcuno possa davvero accoglierle e farle proprie nel quadro di uno scambio reciproco, è una operazione complessa che non può essere delegata all’interlocuzione dei cosiddetti social. Il grande rischio che vedo qui è quello della tecnologia come esonero da forme di testimonianza che mettono in gioco l’identità ad un livello ben più complesso.

Nella seconda parte del libro lei si interroga sulla tirannia del tempo presente che ha eclissato la storica figura del maestro.La relazione maestro/allievo, presuppone l’idea che al di là delle conoscenze, ciò che va trasmesso sia anche la testimonianza di un sapere sensibile incarnato, attraverso il quale fare i primi passi nel mondo del sapere. La tecnicizzazione della formazione ha reso obsoleta questa figura. Se conta solo quella conoscenza che può essere misurata e che deve essere trasmessa attraverso procedure formalizzabili una volta per tutte, allora siamo in un orizzonte in cui vale solo quel sapere di cui è possibile indicare la funzionalità immediata (a che cosa serve). Ma questa è una visione miope che perde completamente di vista la dimensione educativa della formazione.

L’ideologia dell’immediatezza, lei scrive, è presente anche nella comunicazione politica, che si è fatta autoreferenziale, nessuno è immune dalla logica della teatralità, contrariamente alle apparenze è aumentata la distanza con i destinatari dei messaggi, sono state aggirate le tradizionali mediazioni istituzionali, vi è indifferenza per la «res pubblica», per il bene del singolo e della comunità. Non sono troppo prive di fiducia in chi detiene il potere queste affermazioni?

Quello che voglio segnalare nelle pagine dedicate a questi temi è una tendenza, non un limite delle persone che dedicano una parte importante della loro vita alla politica, e che già solo per questo meritano tutto il nostro rispetto. Intendo dire che l’attuale contesto della comunicazione, il modo cioè in cui è possibile trasmettere messaggi con i mezzi a disposizione, pongono alla politica alcuni limiti obiettivi che si riverberano sul suo stile. Ancora una volta a fare capolino qui è l’urgenza dettata dall’immediatezza.

È un’ urgenza che negli anni ha costruito la figura del destinatario dei messaggi politici più nel senso del pubblico da catturare (come ad uno spettacolo) che non del cittadino da coinvolgere. Di qui tutta una serie di semplificazioni che cozzano con la complessità nella quale siamo immersi. Ciò che è deleterio in questo processo è l’incapacità di sciogliere i nodi di una simile complessità con soluzioni che lo siano veramente. Senza ricorrere alla ben nota logica del capro espiatorio, una medicina peggiore del male che intende curare.