L’11 aprile 1770 il quattordicenne Mozart ascoltò il coro della Cappella Sistina intonare il Miserere di Gregorio Allegri; si trovava a Roma, era il mercoledì santo; col padre Leopold chiese di poter assistere ai Vespri nella Cappella Sistina proprio per ascoltare il capolavoro di Allegri. Per editto di Urbano VIII, che voleva preservarne la sacralità e farne un simbolo della liturgia papale, quel Miserere non poteva essere eseguito altrove né potevano essere diffuse copie del manoscritto: per i contravventori era addirittura prevista la scomunica. La biografia mozartiana racconta di come Amadeus tornasse il venerdì santo per riascoltarlo, riuscendolo poi a trascrivere perfettamente a memoria; la prodezza, tecnicamente illegittima (infatti Leopold portò i pentagrammi vergati dal figlio al maestro del coro) gli meritò l’udienza col papa e un’onorificenza.

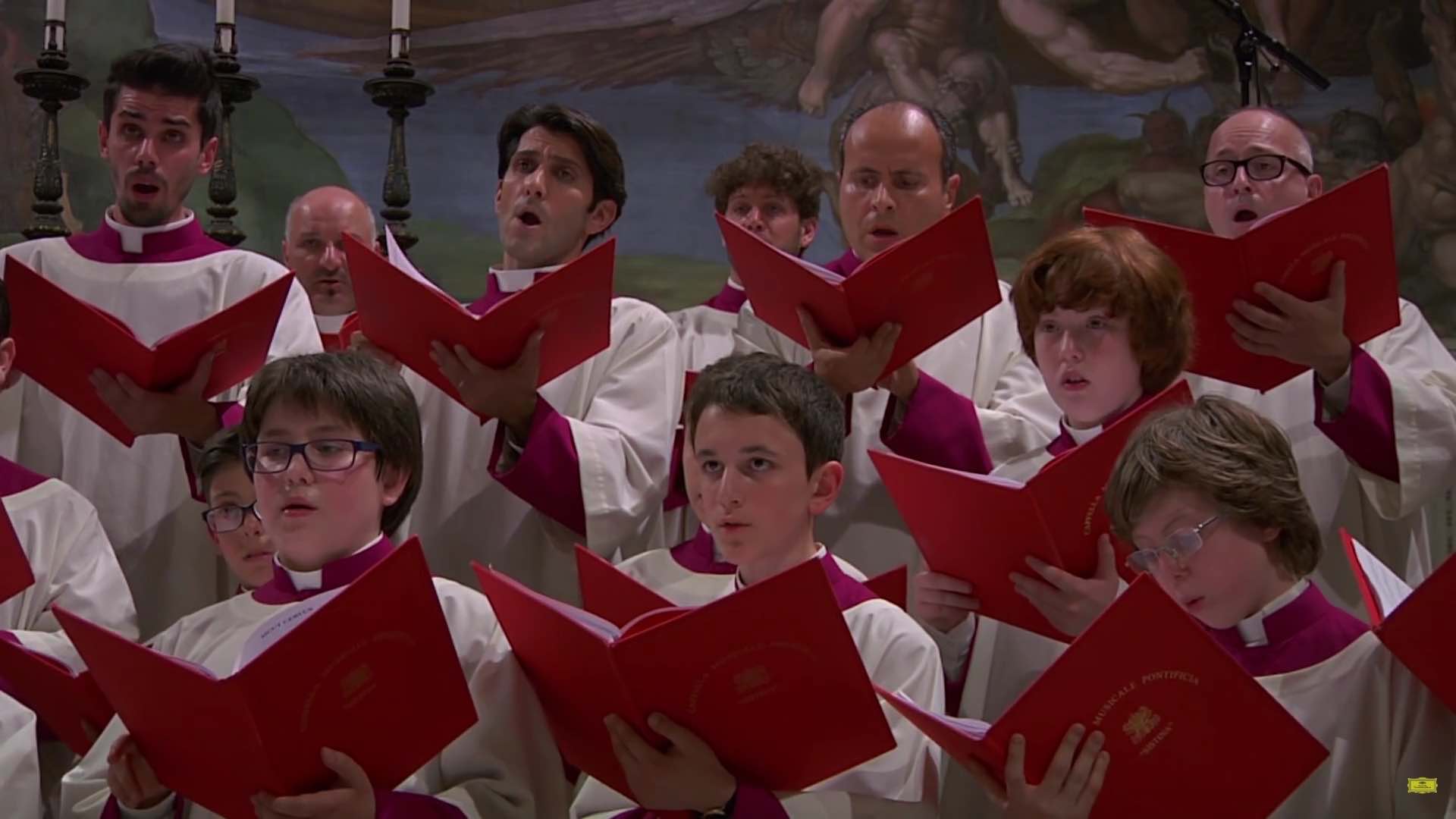

Aneddoti a parte, quel che sorprende è poter ascoltare questo brano inciso dalla Cappella Musicale Pontificia «Sistina» (il coro del papa) per la Deutsche Grammophon, la mitica etichetta gialla che ha raccolto le registrazioni dei giganti della classica, da Karajan e Abbado a Pollini e la Argerich. Non è solo un segno dei tempi che cambiano, ma la certificazione di come sia evoluta e mutata l’attività del coro della Sistina. Non l’identità, «perché è rimasta quella degli inizi – le prime attestazioni di cantori vaticani risalgono al V-VI secolo: è il coro personale del papa, deputato innanzitutto ad accompagnare le liturgie che il pontefice celebra» spiega Massimo Palombella, dal 2012 direttore del coro.

A segnare la svolta è stato il Concilio Vaticano II, che ha assegnato al coro altre due funzioni: «Da una parte l’attività concertistica: il coro non canta più solo durante le funzioni col papa, tiene concerti nelle chiese e anche nei teatri: ci siamo esibiti al Regio di Torino, al Carlo Felice di Genova, alla romana Santa Cecilia o al Maggio Musicale Fiorentino; però non si deve credere che sia un’attività profana a latere di quella sacra: l’unico scopo di questi concerti è evangelizzare attraverso la musica, mostrare la bellezza della verità con la bellezza dei suoni; infatti il repertorio che affrontiamo è sempre e solo sacro». Per questo si sono esibiti nel Duomo di Milano due giorni prima della visita di papa Francesco alla città.

La seconda funzione è quella ecumenica: «Dal 2012 cantiamo con i grandi cori delle altre confessioni, ad esempio quello ortodosso del Patriarcato di Mosca, il protestante Thomanerchor di Lipsia, l’anglicano di Westminster. Gli appuntamenti ecumenici si tengono nella basilica di San Pietro e sono fissi: il 25 gennaio, festa della conversione di san Paolo, e il 29 giugno, santi Pietro e Paolo; in questo secondo caso teniamo un concerto anche il 28, in Cappella Sistina».

L’aumento e la diversificazione dell’attività si lega a un altro aspetto fondamentale: il miglioramento della qualità artistica della formazione vaticana. Il coro stava attraversando una fase di decadenza e Palombella è stato chiamato innanzitutto per riportarlo ai fasti antichi, quando i suoi direttori si chiamavano Palestrina, Desprez, Arcadelt.

Non è un caso che sia stato chiamato nel 2012, durante il pontificato di Benedetto XVI, quanto mai attento agli aspetti anche estetici della liturgia e profondo intenditore di musica. «In effetti la situazione presentava varie problematiche» ammette Palombella «Il coro cantava come cantavano i cori di teatro a fine Ottocento, in uno stile che non c’entra nulla con il nostro repertorio principe, che è quello rinascimentale, quindi a cappella (senza accompagnamento strumentale, ndr.) e polifonico. Ovviamente per ottenere uno stile più congruo alle note di Orlando di Lasso o Palestrina bisognava lavorare molto». Qui il maestro ha avuto un’ulteriore sorpresa: «I cantori provavano tre ore a settimana; io sono andato a controllare i loro contratti e ho visto che erano inquadrati come “ente lirico”, il che prevede un impegno per le prove sì di tre ore, ma al giorno».

Inutile dire che c’è stato un deciso ricambio nell’organico: «I coristi professionisti sono una ventina, ho cercato voci particolari per brani come il Miserere di Allegri, che richiede un altus capace di raggiungere il do acuto. Agli adulti si aggiungono le voci bianche: siccome quando c’è la muta della voce i piccoli cantori perdono il timbro richiesto, dobbiamo annualmente sostituirne un po’; ogni anno selezioniamo 12 bambini tra le 700 richieste provenienti dalle scuole di Roma; è una scelta di vita perché non solo iniziano a cantare da noi, ma frequentano le scuole vaticane: devono poter avere una certa flessibilità, seguire tutta l’attività del coro, le prove, l’accompagnamento delle liturgie papali e anche le varie trasferte che affrontiamo».

Palombella deve difendersi da due tentazioni opposte: «Da una parte sentirsi schiacciati dall’immensità dei propri predecessori, come Palestrina o Desprez; dall’altra insuperbirsi per essere il coro del papa. Un privilegio impareggiabile è quello di poter accedere agli archivi vaticani e consultare i manoscritti vergati dai grandi musicisti del passato. L’emozione più grande? L’ho provata davanti al manoscritto del Miserere di Allegri». Il coro prova nella Cappella Sistina: anche cantare sempre tra gli affreschi di Michelangelo, davanti al Giudizio Universale e sotto la Creazione d’Adamo è un privilegio più unico che raro: «Ma le giuro che ci si abitua e quasi non ci si fa più caso. Certo, è un bell’abituarsi».

Il coro risponde direttamente al papa; si dice che papa Francesco sia meno interessato alla musica rispetto al suo predecessore: «Niente affatto, anzi gli piace molto e come gusti è simile a Ratzinger: per il suo compleanno, ad esempio, ci ha chiesto di cantargli l’Et incarnatus est dalla Messa in do minore di Mozart. Invece per il compleanno di Benedetto XVI avevamo cantato un corale di Bach. Un autore che, come Mozart, non è nel nostro repertorio; ma a loro come possiamo negarlo?».