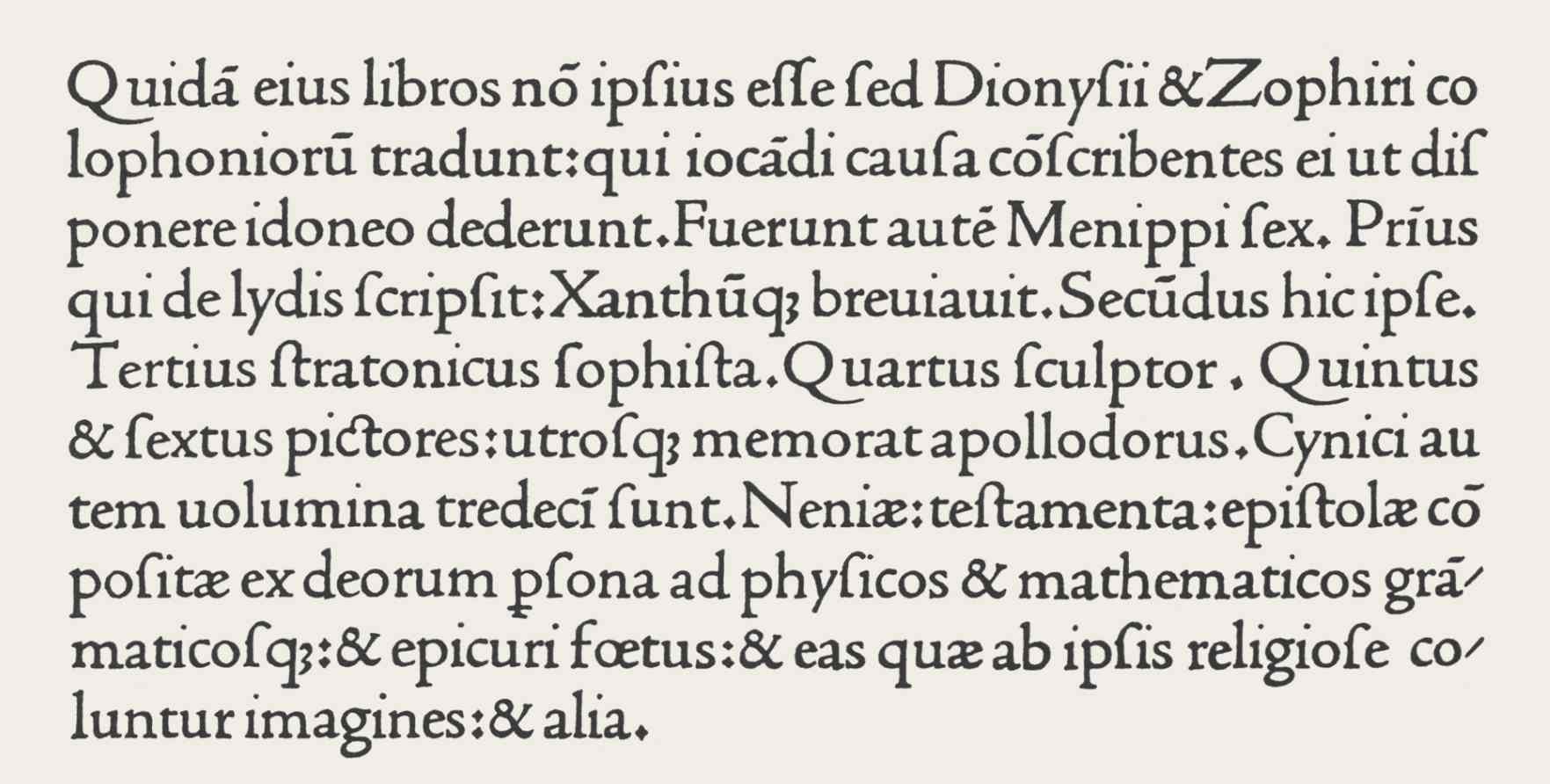

C’è stata una stagione, che a partire dagli anni Settanta dello scorso secolo durò qualche fortunato decennio e nella quale fiorì a opera di studiosi francesi in particolare il più commovente costume della critica letteraria europea. Della squadra fece senz’altro parte Gérard Genette, imperatore dei paratesti, gli elementi cioè di contorno al testo vero e proprio, che con il testo stesso formano il libro. E che a loro volta sono separabili in peritesti, i paratesti che stanno nel libro, ed epitesti, vale a dire i paratesti che gli stanno intorno, fuori dal libro. Molto più semplice darne qualche esempio: dei peritesti fanno parte le fascette, le copertine, i risvolti, i colophon, i fogli di guardia, ma anche le fotografie dell’autore, le citazioni che aprono i capitoli, i dati biografici sull’autore, avvertenze, note e prefazioni; insomma, ancora, tutto quello che non è il testo vero e proprio. Gli epitesti sono le interviste, le corrispondenze dell’autore, le recensioni.

Ai peritesti e con continui e benedetti richiami espliciti al metodo del Maestro dedica un libro che scoppietta Valentina Notarberardino, che con molta eloquenza già nel titolo si ripromette di prendere l’apparato forse un po’ asciutto di Genette e conferirgli polpa presa direttamente da un’interminabile esemplificazione pescata nei libri di questo e di altri secoli. Diremo subito che l’insieme passa la consueta prova di leggibilità, tanto da indurci a riprendere pari pari la benedizione conferita da Alessandro Baricco a Open di Andre Agassi e qui citata a pag. 102, al cap. dedicato alle fascette: «Se parti non scendi più fino all’ultima pagina. Roba che i famigliari protestano e sul lavoro non combini più un granché». Ecco, senza esagerare, leggere di temi del genere genera tanto profitto da non accorgersi che, esempio dopo esempio, siamo arrivati.

Gli esempi sono infiniti e quindi a richiamarne qualcuno si rischia ovviamente la carta del gusto personale. Però, vale la pena ricordare l’insistenza di Salinger per la copertina completamente bianca, oppure, nel capitolo sui risvolti, quanto scritto da Elio Vittorini sulla bandella della prima edizione de La Malora di Beppe Fenoglio, «una vera e propria stroncatura». Oppure ancora, nella parte sulle dediche, quella di Luigi Bartolini, autore di Ladri di biciclette (del 1946 e dal quale il film di Vittorio De Sica), che omaggia «I ladri romani, pregandoli di non rubarmi la bicicletta per la quarta volta».

Sempre nelle dediche, sarà interessante sapere che un libro fatto per durare dura talvolta meno del matrimonio del suo autore, tanto che dalle parti di pagine molto belle con le dediche di Melania Mazzucco a sua madre o di Pier Paolo Pasolini a suo padre, nella nuova edizione di Presto con fuoco, Roberto Cotroneo sopprime con gesto ardito il nome della moglie, che stava nella prima, facendo posto a quello dei figli. Non sempre le dediche hanno un carattere pubblico; così è per Walter Siti, che dedica Resistere non serve a niente «A Stefano, che ora saprà», senza che nessuno sappia chi è Stefano (o forse sì). Le ultime pagine di questo stesso libro sono più leggere, e giocano un po’ a rispecchiare generi e fenomeni.

Può succedere di leggere questo libro in formato e-book e derivarne qualche vantaggio: su tutti, procaccia grandi rendite accompagnare la sezione dedicata alle copertine e quella sulle fotografie con aperto, a lato, un browser per cercare di volta in volta ciò di cui l’autrice sta parlando. Ma è pur anche vero che questo è un libro che parla di materialità di libri, e forzando un po’ si potrebbe dire che nella maggior parte dei casi quanto detto in questo testo non avrebbe alcun senso se non parlasse in modo irrimediabile del buon vecchio libro. Nella sua forma (evviva!) di carta.