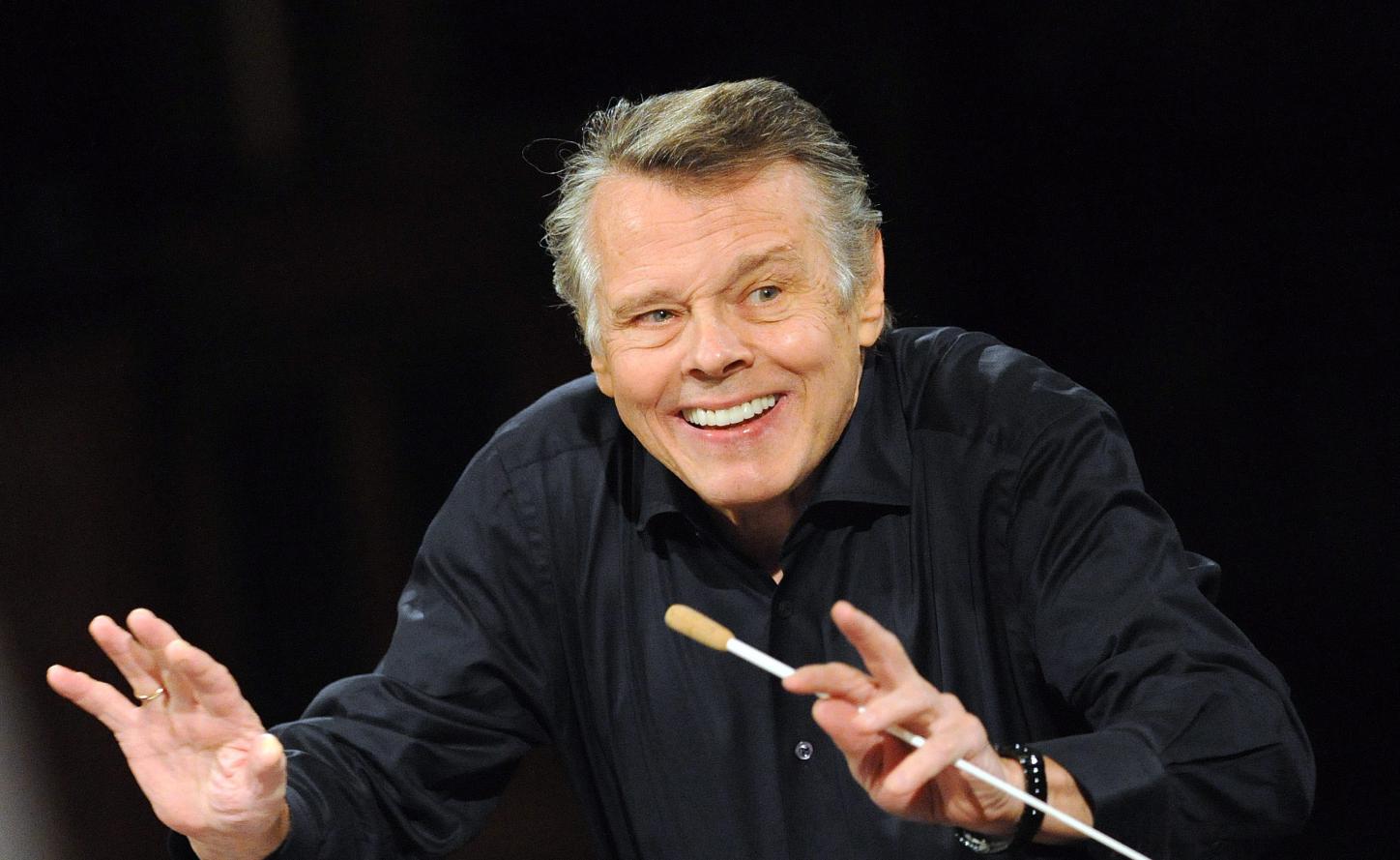

Il cordoglio che ha accompagnato un anno fa la morte del direttore d’orchestra lettone Mariss Jansons ha avuto un’unanimità che ha oltrepassato i luoghi dove ha esercitato con maggiore continuità il suo magistero artistico (San Pietroburgo, Oslo, Amsterdam, Pittsburgh, München). Gli appassionati del Vecchio e Nuovo Mondo sapevano che nel suo caso «fare musica» era letteralmente questione di vita e di morte, da quando era stato colpito venticinque anni prima da infarto dirigendo una recita di Bohème nella capitale norvegese. Così l’ultimo concerto, registrato l’8 novembre 2019 (e pubblicato da BRKlassik 900192) nella Sala Isaac Stern della Carnegie Hall di New York, sintetizza quel coraggio quotidiano di vivere con la musica.

Nonostante condizioni di salute in caduta libera, il settantaseienne direttore lettone non volle rinunciare a dirigere il concerto con la formazione cui aveva votato tanti anni di fedeltà, l’Orchestra sinfonica della Radio Bavarese di Monaco. Il fisico esausto non gli impedì di guidare i quattro vitali interludi sinfonici di Intermezzo di Richard Strauss. Nell’intervallo però la situazione fece temere il peggio; l’attesa si prolungò di un quarto d’ora. A nulla valsero le suppliche degli organizzatori e di alcune prime parti dell’orchestra: Jansons volle concludere il concerto con la Quarta sinfonia di Brahms e ringraziare il pubblico con una Danza ungherese, applaudita in modo frenetico, quasi a esorcizzare il livido colore della morte calato sul volto del carismatico direttore. Qualche critico pensò bene di parlare di esecuzione «avventurosa» (Brahms) e di scarsa «lucidità» negli intermezzi straussiani. Rilievi miserabili che ignoravano come proprio l’inibizione fisica avesse spinto Jansons a un passo non crepuscolare in Brahms, strenuamente cantando ogni frase fino a quando le forze lo consentivano.

Nella sua vita Jansons visse e lavorò quasi sempre in condizioni di «esule»: prima come ebreo per parte di madre nella Lettonia paterna invasa dai nazisti; poi come baltico occupato dai sovietici quando studente si fece onore nell’antica capitale Pietroburgo all’ombra del tirannico direttore della Filarmonica, Evgenij Mravinskij; poi come «sovietico» malvisto quando vinse l’ostico nazionalismo della ricca Oslo creando la fama europea e mondiale di una formazione fino ad allora provinciale; poi come ultimo arrivato-inseritosi-perfettamente nella grande storia del Concertgebouw di Amsterdam, al quale affiancò i concerti a Monaco, che rimasero fino all’ultimo il cuore della sua attività, con programmi spesso dedicati ai Numi tutelari della città bavarese, Richard Strauss e Anton Bruckner. Compito non facile essere apprezzato come bruckneriano a Monaco, perché colà le sue sinfonie sono un culto a sé stante. Una religione musicale impiantata da uno dei più importanti allievi di Bruckner, Ferdinand Löwe, proseguita da Siegmund von Hausegger, propugnatore di un ritorno alle versioni originali, officiata sul podio dei Filarmonici e poi della neonata Orchestra sinfonica della Radio bavarese dal demoniaco Oswald Kabasta nel periodo nazista, dalla maestosa compostezza di Eugen Jochum, dalla fonica lucidità di Hans Rosbaud, dalla rituale nobiltà di Sergiu Celibidache.

In questo almanacco di Gotha direttoriale, Jansons si è inserito con discrezione e naturalezza, amalgamando alla perfezione la densa scrittura sinfonica a registri organistici, l’opposizione manichea di piani e fortissimi, la graduazione narrativa delle colossali progressioni, la decantazione delle stupende variazioni tematiche, mai toccando gli scogli pesanti dell’idealismo che tante prestigiose bacchette teutoniche aveva affondato. Anche il suo leggere i classici teneva il passo con i tempi, come quando commissionò a sei compositori viventi altrettante «riflessioni» da inserire durante e dopo le nove sinfonie di Beethoven. Dialogo di passato e presente fra generazioni e artisti di paesi diversi, affinché Beethoven, rinnovandosi con la seduzione di un’interpretazione coinvolgente, fertilizzasse la creatività presente.

Ci fu chi si ispirò alla biografia dell’artista, come il decano russo Rodion Schedrin con il suo frammento drammatico, Il testamento di Heligenstadt di Beethoven; chi preferì (il georgiano Giya Kancheli) nel suo Dixi, elevare con lo stesso organico della Nona colossi accordali ipnotici sui quali far fluttuare sentenze latine per «suggerire, ricordare, avvertire»; chi impiegò gli intervalli del tema del destino della Quinta per accendere Fires (la lituana Raminta Serksynté) e chi decostruì con ironia virtuosistica e Con brio i gesti beethoveniani di uno Scherzo (il tedesco Jörg Widmann).

Ultimo atto: dopo il concerto alla Carnegie Hall, un’ambulanza che sostava per sicurezza all’ingresso degli artisti prelevò Jansons per portarlo all’aeroporto e di lì tornare a casa, a San Pietroburgo. Tre settimane dopo Mariss Jansons sarebbe morto nello storico edificio in grandioso stile modernista nordico Casa Tolstoj, dove vissero critici, giornalisti, politici, avventurieri, discepoli della poetessa Anna Achmatova e un amatissimo direttore d’orchestra.