«La lingua tedesca è formata da una dozzina di frammenti di parole gettati a caso dentro un cilindro ottagonale. Lo capovolgi, e vengono fuori queste frattaglie di Ver, Be, Ge, Er, lein, schen, gung, heits, keits e un migliaio di altri prefissi, affissi e suffissi lampeggianti e fiammeggianti. Li vedrai una sola volta, poi li perderai di vista per sempre».

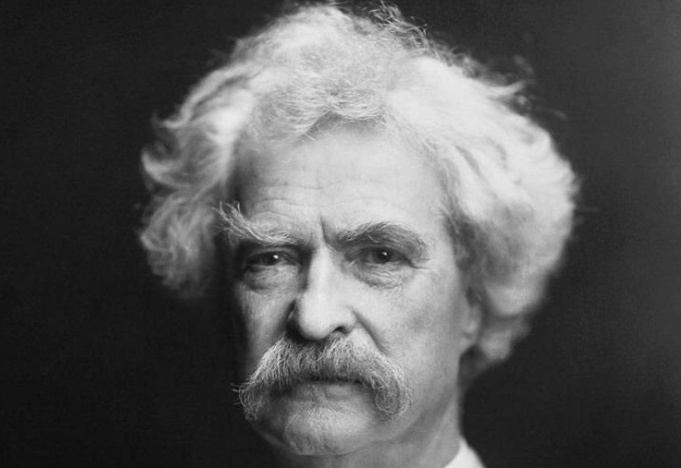

Il rapporto di Mark Twain con il tedesco e con le lingue in generale è noto e la narrazione a proposito di questa frequentazione è giustamente quasi del tutto occupata da innumerevoli citazioni sparse qua e là nell’Internet tratte da un testo del 1880, The Awful German Language, appendice a un resoconto di un viaggio che lo scrittore fece in quegli anni in Germania, in Svizzera, in Francia e in Italia. Ora, di La terribile lingua tedesca e di cinque altri testi dedicati al tedesco rende finalmente giustizia editoriale una raccolta «definitiva» curata da Dino Baldi, a inaugurare una elegante nuova collana dell’editore Quodlibet di Macerata.

In effetti Twain fu sempre molto incuriosito da fatti linguistici e stese contributi su italiano, portoghese e francese, oltre che sul nostro tedesco, «un congegno perfetto e perfettamente insensato inventato da un pazzo con il mal di denti». Ma anche il codice di un popolo sinceramente amato; codice certo complicato da imparare ma praticato da una realtà sociale che l’autore amò e frequentò per lunghi periodi. «Gott sei Dir gnädig, O meine Wonne» fu l’iscrizione che egli incise sulla lapide tombale della moglie Olivia, «Che Dio abbia misericordia di te, tesoro mio».

Sono, questo testo e i suoi compagni della raccolta, di grande spasso; un gruppo di modalità diverse di tornare sul tema (la cui origine è tracciata con perizia dal curatore in capo a ogni brano e con note a piè di pagina): un saggio narrativo; un’opera teatrale dove i personaggi parlano con le frasi fatte imparate sulle grammatiche; un racconto dove una coppia di anziani cerca di far fronte ai danni di un forte temporale, ai tuoni e ai fulmini, sulla base di un manuale in tedesco; due discorsi in sede pubblica tenuti in un tedesco fintamente approssimativo e interferito dall’inglese; una nota sulla parola tedesca più lunga.

Nella numerosa serie, Twain dichiara in tutto sette ossessioni principali, che compongono una rassegna sistematica nel cuore del volume: il caso dativo, «una stravaganza ornamentale»; il verbo alla fine delle frasi; l’inadeguatezza del lessico delle imprecazioni, in tedesco troppo molli; l’organizzazione dei generi («In Germania una ragazza non ha sesso, mentre una rapa ce l’ha»); le interminabili parole composte; ipertrofici depositi di verbi in fondo alla frase del tipo haben sind gewesen gehabt geworden sein; parentesi e sottoparentesi, con «la colossale parentesi reale che racchiude tutte le altre parentesi». Sette criticità supreme e una soluzione: tenere solo due parole, Zug e Schlag con i loro derivati, e rimuovere tutto il resto del vocabolario.

Questo libro colpisce per un paio di evidenze. Dapprima, per l’attualità della reazione generata nel lettore, di quei tempi e di oggi: la testualità di Mark Twain è efficacissima a distanza di più di un secolo e fa tantissimo divertire. Poi, per il pensiero che va subito alla modernità del dibattito sulle lingue migliori e su quelle peggiori. Del tema si occupa, ancora, la linguistica più à la page e non da ultimo La razza e la lingua, il bel libro di Andrea Moro di un paio di anni fa che dimostra che, in sé, una lingua non è né migliore né meglio attrezzata di altre in nessun ambito e che forse la sola tradizione linguistica fa qualche differenza.

«Mi ricordo che una volta tradussi una frase in questo modo: “La tigre infuriata spezzò la catena e divorò la misera abetaia” (Tannenwald). Non mi convinceva molto, finché non appurai che Tannenwald era, in questo caso, il nome di un uomo».