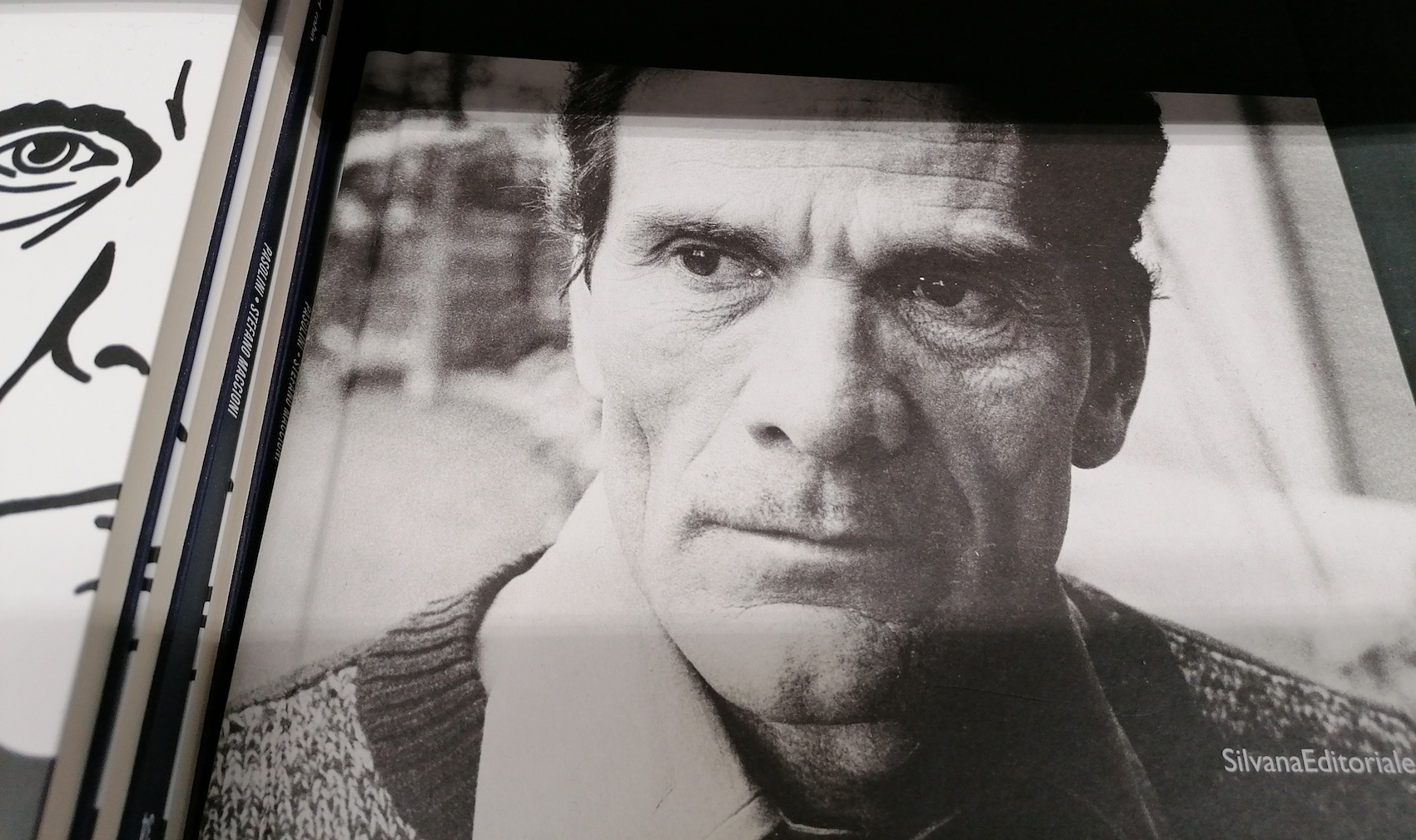

Poeta, e regista. Autore di romanzi impegnati, e saggista. Giornalista di «scritti corsari», e critico di ogni ideologia, chiesa, partito. Nessuno più di Pier Paolo Pasolini ha inciso – sino alla sua tragica morte nel 1975 – sulla cultura italiana del dopoguerra. Ancora oggi, a un secolo dalla sua nascita nel 1922, la sua voce è viva nella cultura italiana. Ma chi era Pasolini, quali le pulsioni e le ossessioni di un intellettuale così poliedrico? Ne parliamo con Massimo Recalcati, il grande psicoanalista che alla vita e opere di Pasolini ha dedicato un saggio fulminante: Il fantasma delle Origini, pubblicato da Feltrinelli.

Di sicuro è una delle personalità più rilevanti della letteratura, poesia e del cinema italiani del XX secolo. Cosa rende Pier Paolo Pasolini così interessante?

Pasolini è stato un soggetto diviso. Marxismo e cristianesimo, ateismo e sentimento religioso, introversione e divismo, anticlericalismo e ostilità nei confronti del femminismo, rivoluzionario ma critico nei confronti del movimento del ’68. Il fondamento più profondo di queste contraddizioni si trova nel conflitto tra natura e storia che attraversa integralmente la sua opera. Da una parte la forza della pulsione, l’allegria del popolo non ancora corrotto dal sistema dei consumi; dall’altra le leggi della storia, la lotta di classe, il gramscismo di fondo di Pier Paolo.

Uno dei suoi libri più belli di poesie si intitola, non a caso, Le ceneri di Gramsci. Vi leggiamo dello «scandalo del contraddirsi, dell’essere con te e contro di te»…

Pasolini di fronte alla tomba di Gramsci nel Cimitero degli Inglesi di Roma, non nasconde la sua divisione. Da una parte c’è la luce della ragione, la storia come lotta di classe, il valore della militanza e della prassi, l’emancipazione della classe operaia. Ma dall’altra le «buie viscere», l’attaccamento originario alla vitalità innocente di un popolo che precede la classe e viene prima della storia. È l’impianto, più che autenticamente marxista, russoiano del fantasma dell’origine che nutre da cima a fondo il pensiero pasoliniano. È il nocciolo duro del suo «populismo».

Il suo marxismo, la radicale critica al consumismo, alla mercificazione dell’eros quanto è ispirato a Foucault o ai teorici della Scuola di Francoforte?

Negli anni Settanta il Pasolini «corsaro» dei suoi straordinari articoli sul «Corriere della sera», si trovava, probabilmente senza averne piena consapevolezza, in piena sintonia con le analisi di Foucault sulla deriva biopolitica del potere e sulla lettura lacaniana del cosiddetto discorso del capitalista. Con Foucault e Lacan, Pasolini condivide l’idea della metamorfosi contemporanea del potere. Esso non agisce più repressivamente, secondo il modello del fascismo storico, ma si profila come apparentemente permissivo. Non impone il dovere sul godimento, ma esalta il godimento come forma inaudita del dovere.

E in che modo?

«Non avrai altro Jeans al di fuori di me», è, secondo Pasolini, uno slogan pubblicitario dell’epoca che metteva bene in evidenza sia la desacralizzazione del mondo provocata dall’affermazione della società dei consumi che il nuovo volto del potere. Esso non ha più come riferimento il gesto del boia che decreta la morte della vita, ma, come spiega in quegli stessi anni Foucault, un potere che fabbrica, scolpisce, dà forma alla vita stessa.

Nel suo famoso intervento dopo gli scontri contro i poliziotti degli studenti a Roma, rinfacciò ai ragazzi – figli di borghesi – di tirare sassi contro i figli dei proletari, i poliziotti. Pasolini quindi critico dei movimenti di protesta e delle mode giovanili. Basta ricordare l’articolo del 1973 «Contro i capelli lunghi»…

L’articolo sui cappelloni è esemplare per comprendere la diagnosi pasoliniana relativa alla nuova configurazione del potere che ha come suo attributo non tanto l’uso fascista della forza ma una inedita plasticità. Quella che, appunto, gli permette di integrare un segno di protesta – i capelli lunghi – in una «moda», dunque in un gesto perfettamente integrato nel sistema. Diverso è il ragionamento sui ragazzi del ’68.

Un ragionamento di certo non di stampo reazionario…

Pasolini non si limita in modo reazionario a schierarsi coi poliziotti contro i giovani del movimento. Se si rilegge Il PCI ai giovani!, la poesia scritta dopo la cosiddetta battaglia di Valle Giulia, sin dal titolo non si può ignorare che la posta in gioco del messaggio pasoliniano non è affatto la condanna reazionaria del ’68, ma spronare i giovani ad assumersi la responsabilità dell’azione politica, di conquistare la direzione politica del PCI. È questo il messaggio che egli consegna al movimento del ’68.

Veniamo al suo rapporto con la religione, il dialogo con Cristo e il suo conflitto con la Chiesa. Il suo sentirsi insomma San Paolo…

Io credo che una delle sue opere più straordinarie resti Il Vangelo secondo Matteo. Il cristianesimo di Pasolini è una presenza essenziale nella sua opera. Non si tratta di una adesione fideistica o confessionale – Pasolini è stato un ateo – né implica l’appartenenza al mondo cattolico che è stato spesso oggetto di critiche severe. Cristianesimo significa avere una concezione sacra della vita. Di ogni manifestazione della vita: di un filo d’erba, di un’aurora, di un essere umano. Pasolini ha lottato per salvaguardare questa visione religiosa della vita che implica che ogni cosa del mondo sia immensamente sacra. La figura di Gesù, invece, incarna una sorta di alter ego del poeta. L’incontro con Gesù scuote, sospinge la vita verso il desiderio, la rianima, la mette in movimento. È quello che interessa a Pasolini: come possiamo mantenere la vita viva, capace di vita?

Il rapporto con la madre è il momento più doloroso del «fantasma» nell’uomo Pasolini. «Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima di ogni altro amore», leggiamo nei versi di Supplica a mia madre…

Questo è il punto più scabroso della vita del poeta. Pasolini resta vincolato alla mitologia dell’Origine che nega la storia perché è rimasto ingabbiato nell’amore materno. È la mia lettura. La madre è in psicoanalisi un nome fondamentale dell’Origine. In Pasolini l’amore materno ha dato luogo ad un amore che è divenuto, come egli stesso scrive nella poesia che hai citato, una schiavitù. Il carattere assoluto e irripetibile di questo amore gli ha reso impossibile ogni altro amore. Il suo dramma non è stato tanto l’omosessualità in quanto tale, ma l’impossibilità di amare. Ma per amare è necessario avere fatto il lutto dell’amore materno. Questo lutto impossibile ha invece disgiunto la spinta pulsionale a godere dell’amore. Ha moltiplicato anonimamente i corpi rendendo impossibile l’amore per un nome che non fosse quello di sua madre. Non a caso ne Il Vangelo secondo Matteo, Pasolini presta a Maria, di fronte alla croce, il volto di sua madre. La vita di Pasolini è stata una vera via crucis…

Il suo saggio termina con accenti hegeliani, quando ricorda che Pasolini spronava i ragazzi a riprendersi le Istituzioni. Oggi lui sarebbe un critico dei populismi, dei movimenti No-Vax, dei grillini come di Trump?

Pasolini è stato un critico delle istituzioni del nostro paese, ma il suo «populismo» non è mai stato antipolitico. È la differenza fondamentale con i giorni nostri dove il populismo si è rivelato pienamente antipolitico e di conseguenza profondamente antiistituzionale. Per Pasolini invece c’è sempre, come scrive in Trasumanar e organizzar, qualcosa di «misterioso» e di «commovente» nelle istituzioni. È il miracolo della vita insieme, collettiva. È il miracolo al quale, come scrive, i fratelli Kennedy e i «piccoli sublimi viet cong» hanno dato la loro vita. Si può dare la vita per difendere le proprie istituzioni. È ciò che è totalmente assente nel populismo sovranista di Trump o in quello antipolitico dei grillini in Italia. Non parliamo dei no vax e dei filoputiniani. Sono certo che la posizione di Pasolini sarebbe stata senza tentennamenti: «Anime belle del cazzo», li avrebbe apostrofati!.