Era il 1968 quando, dopo aver occupato la Salle de Marbre del Palais des Beaux Arts di Bruxelles in segno di protesta contro la gestione della cultura in chiave economica, Marcel Broodthaers decide di dar vita al suo museo. Presso la propria abitazione in Rue de la Pépinière allestisce il Musée d’Art Moderne, Département des Aigles, uno spazio espositivo personale e fittizio che si pone come replica di quelli reali. Di questo museo «apocrifo» Broodthaers si autoproclama direttore e curatore, organizzando persino un’impeccabile inaugurazione con tanto di inviti, catalogo, buffet e camion dei trasporti parcheggiato fuori dall’edificio.

Qui, però, non ci sono opere d’arte ma casse per imballaggio vuote, lettere, cartoline, biglietti da visita, diapositive, cartelli con indicazioni e altri materiali secondari utilizzati in pinacoteche e gallerie: è la parodia di un museo. Broodthaers inscenerà per quattro anni questa struttura allegorica, rendendola anche itinerante, con l’intento di svelare, con irriverenza e sarcasmo, il ruolo delle istituzioni museali nel decretare a proprio piacimento cosa debba essere considerata arte.

Questo esperimento, sicuramente l’atto più rilevante della carriera di Broodthaers, incarna uno degli aspetti principali della sua indagine, ovvero la profonda analisi della trasformazione dell’opera d’arte in prodotto di consumo, partendo proprio dalla critica dei meccanismi che la legittimano. Da questo approccio sovversivo nei confronti dello status dell’oggetto artistico, Broodthaers sviluppa la propria ricerca legandola a temi quali il rapporto tra immagine e rappresentazione o il gioco tra realtà e finzione, nel costante tentativo di aprire il suo lavoro all’interazione tra arte e linguaggio.

D’altra parte Broodthaers approda all’arte visiva dalla poesia, con un solido bagaglio letterario caratterizzato dai testi di Stéphane Mallarmé e di Charles Baudelaire. Prima che nel 1963, a quasi quarant’anni, decidesse «a tavolino» di diventare artista, era scrittore e poeta. Il cambio di rotta non era stato determinato dall’intima esigenza di dar forma al proprio sentire, ma, come lui stesso ha sempre raccontato con estrema lealtà, dall’oculata intenzione di riuscire a ottenere la visibilità e il successo che la carriera di verseggiatore gli avrebbe precluso. Mai Broodthaers ha nascosto la sua scarsa abilità pratica e fin da subito ha mostrato invece la natura speculativa della sua arte, pensata come uno strumento per visualizzare le proprie idee.

Nella sua brevissima attività creativa, durata solo poco più di un decennio, dal 1964 al 1976, quando muore a Colonia il giorno del suo cinquantaduesimo compleanno, Broodthaers ha tracciato un percorso variegato e complesso ma allo stesso tempo ricco di stimoli che ancora oggi sono fonte di ispirazione per molti suoi colleghi. Artista concettuale prima di tutto, non ha però mancato di raccogliere suggestioni provenienti dal Surrealismo e dal Dadaismo, attento a farne un uso innovativo e calato nel contesto socio-culturale della propria epoca. È così che le influenze più importanti di Broodthaers si possono riconoscere nel Nouveau Réalisme, in Marcel Duchamp e, più di ogni altro, nel suo connazionale René Magritte, a cui, nonostante la grande differenza di età, l’artista è stato legato da una profonda amicizia e da una complicità intellettuale.

A questo maestro del senso critico in chiave ironica, demolitore di certezze e amante dell’arbitrarietà è dedicata la mostra ospitata al Museo d’arte della Svizzera italiana a Lugano, nella sede espositiva del LAC, una rassegna, organizzata anche con la collaborazione della vedova dell’artista, che si focalizza sulle celebri serie di placche dal titolo Poesie industriali realizzate tra il 1968 e il 1972.

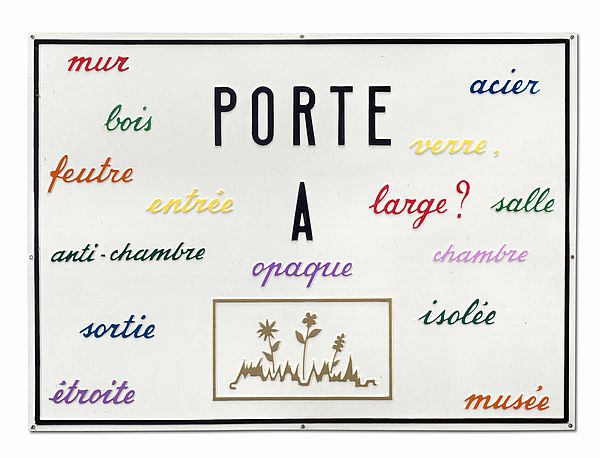

Broodthaers stesso definiva queste opere «rebus», dal momento che sono insegne in plastica su cui compaiono criptiche combinazioni di parole, segni e forme. Il loro ispirarsi ai cartelli stradali nei materiali, nell’estetica e persino nel processo di esecuzione non è casuale: l’artista individua e ripropone uno degli oggetti che fanno della chiarezza la loro caratteristica essenziale sovvertendone però completamente la natura. Le placche di Broodthaers, infatti, non comunicano niente di comprensibile poiché qui le regole convenzionali del linguaggio vengono bandite.

Sono lavori in cui l’artista fa confluire il suo passato di poeta attuando una sorta di metamorfosi della parola in forma visiva. Lettere, simboli e segni di interpunzione si presentano allo spettatore come indizi da decifrare, come tracce disorientanti che esprimono l’impossibilità di una conoscenza univoca e definitiva.

Nelle oltre settanta placche radunate nell’esposizione luganese, a cui si affiancano disegni e schizzi preparatori, opere filmiche e audio nonché scritti dell’artista, si coglie bene la capacità di Broodthaers di creare enigmi e ossimori divertendosi di continuo con il linguaggio e la percezione. In Société, ad esempio, uno dei lavori più interessanti in questo senso, le parole raffigurate non formano una frase sintatticamente compiuta e quindi non comunicano un significato chiaro. Broodthaers si affida semplicemente alla loro valenza evocativa e alla loro sonorità ispirandosi alla poesia visiva e a quella associativa simbolista, con un riferimento particolare al già citato Mallarmé, maestro della musicalità del verso.

Ancora Mallarmé fa da mentore all’artista belga nell’opera Modèle: la virgule, dove una virgola posta sopra una pipa incarna l’idea della punteggiatura come manifestazione del ritmo interiore del pensiero, tanto cara al poeta francese. In questo lavoro, però, risulta evidente anche il forte legame con Magritte, con quella pipa che tante altre volte ritorna nella produzione di Broodthaers a richiamare il celeberrimo dipinto Il tradimento delle immagini, sintesi perfetta della riflessione sulla natura stessa dell’arte e dei suoi fondamenti logici e linguistici.

La ricerca tipicamente magrittiana del superamento dell’antitesi tra l’elemento reale e la sua rappresentazione si ritrova anche nel film in mostra La Pipe (Gestalt, Abbildung, Figur, Bild). In questa proiezione Broodthaers lascia che alcuni oggetti appaiano e scompaiano dietro una nuvola di fumo che esce da una pipa, indagando ulteriormente il potenziale espressivo di segni e simboli e il rapporto tra verità e inganno.

Osservando i pezzi esposti nella rassegna, ci si accorge di quanto, dopo mezzo secolo, il lavoro dell’artista belga risulti ancora estremamente attuale, ponendosi come esempio riuscito di un approccio all’arte provocatorio e anticonvenzionale. Partendo dalle sue ludiche manipolazioni linguistiche, Broodthaers ha palesato l’arbitrarietà del linguaggio scritto e del linguaggio visivo, per arrivare infine a svelare l’illegittimità dell’opera d’arte stessa: proprio lui, diventato artista in modo «insincero», è riuscito con uno sguardo acuto e obiettivo a scardinare convinzioni e a demistificare codici e strutture, insegnandoci quel giocoso scetticismo che sempre dovrebbe accompagnarci nelle nostre riflessioni sull’arte.