Sono passati otto anni dall’esposizione sulla Primavera del Rinascimento – curata da Beatrice Paolozzi Strozzi, già direttore del Museo Nazionale del Bargello, e Marc Bormand, conservateur en chef al dipartimento di scultura del Musée du Louvre – tenutasi a Palazzo Strozzi di Firenze e al Louvre di Parigi. Una mostra dove «storia e opere d’arte sono splendide e illuminanti», scrissi su queste colonne il 13 maggio 2013.

Le stesse persone assieme a Francesca Tasso, conservatrice responsabile delle raccolte artistiche del Castello Sforzesco, hanno curato l’esposizione che analizza gli anni seguenti, dal 1453 al 1520, intitolata Il Corpo e l’Anima da Donatello a Michelangelo. Mostra tribolata, chiusa, prolungata nella sede di Parigi dove è terminata il 21 giugno. Il 21 luglio si è aperta al Castello Sforzesco di Milano.

120 opere provenienti da tutto il mondo; la maggior parte ovviamente dal Louvre e dal Castello Sforzesco. L’esposizione è suddivisa in quattro sezioni: Guardando gli antichi, L’arte sacra, Da Dioniso ad Apollo e Roma Caput mundi. Le opere sono le stesse nelle due sedi eccetto i capolavori michelangioleschi delle Prigioni a Parigi e della Pietà Rondanini a Milano, perché inamovibili.

Congiuntamente i tre curatori in catalogo scrivono che nella scelta delle opere e del percorso si sono ispirati ad Aby Warburg e al suo concetto di ripresa nelle arti figurative delle Pathosformeln come «archetipi formali». Il corpo e l’anima insomma è incentrato sull’alternarsi e fondersi dei due aspetti fondamentali dell’arte classica ovvero l’ethos apollineo e il pathos dionisiaco, seguendo le teorizzazioni di Nietzsche prima e, appunto, Warburg dopo.

La mostra prende l’avvio con il 1453 data del ritorno dell’anziano Donatello a Firenze con due opere romane: una, per il tema del furore, il sarcofago con Achille e Pentesilea – dell’inizio del III secolo dopo Cristo, il quale illustra la battaglia delle Amazzoni contro gli eroi greci, al centro Achille che sorregge Pentesilea mentre muore – e l’altra il Rilievo delle sacrificanti Borghese del 130 dopo Cristo per quello della grazia. Qui troviamo tre aeree fanciulle che portano fiori e ghirlande per ornare un candelabro. Bertoldo di Giovanni nel 1475 ha realizzato un altorilievo di eccezionale fascino, la Battaglia di romani e barbari nel quale l’artista strizza l’occhio all’antico esasperando la presenza dei corpi nudi e dei guerrieri con grande perizia. Mentre l’Orfeo dello stesso autore, con la sua posizione a chiasma, richiama la grazia. Il celebre Ercole e Anteo di Antonio Pollaiolo del 1475-1480, nel quale si celebra la contrapposizione fra vizio e virtù, è secondo Giorgio Vasari il bronzo con il quale l’artista «intese degli ignudi più modernamente che fatto non avevano gl’altri maestri inanzi a lui».

L’arte sacra deriva anch’essa dall’iconografia classica di Meleagro e si concentra nei gesti disperati e dolenti della Maddalena oppure nella rappresentazione del Cristo morto. La Crocifissione Martelli di Donatello è un esempio estremamente raffinato. Un bassorilievo in bronzo, agemina in argento e rame dorato del 1450-1455 circa, realizzato per la famiglia fiorentina dei Martelli che fin da giovanissimo aveva protetto e trattato come un figlio Donatello. La composizione è suddivisa in due parti. In alto le tre croci in un ambiente rarefatto e spoglio. In basso una concentrazione di personaggi fra scudi aste, armature, scale… «L’effetto di concitazione, scrive Ilaria Ciseri in catalogo, richiama antiche scene di battaglia all’epoca visibili su rilievi di monumenti come l’Arco di Costantino o la Colonna Traiana».

A partire dagli anni Sessanta del Quattrocento si sviluppa, soprattutto in Emilia, l’idea del Compianto coagulato in otto elementi attorno al Cristo morto. Splendido quello di Niccolò dell’Arca nella chiesa bolognese di Santa Maria della Vita che è possibile vedere nella città felsinea.

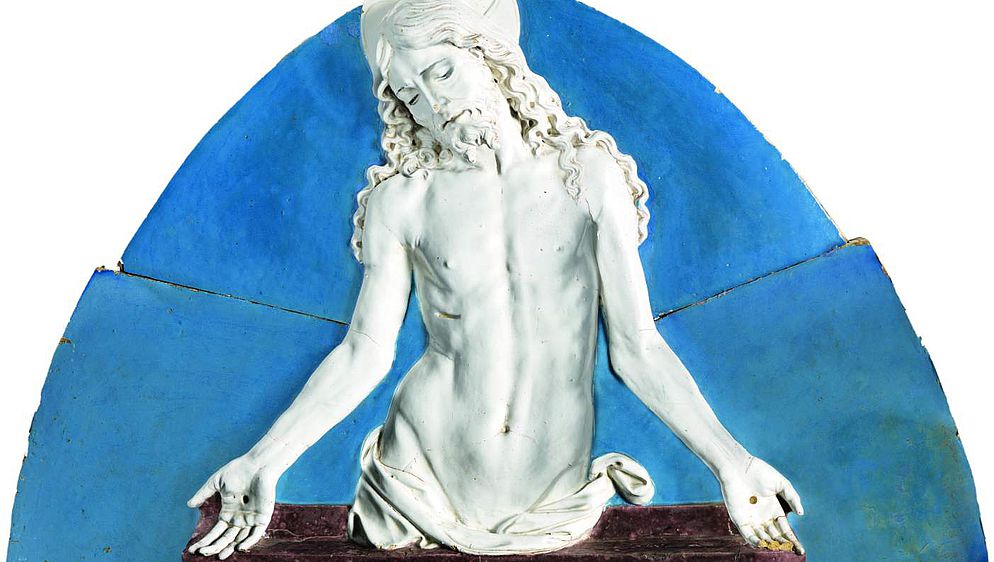

Con l’avvento di Savonarola si torna alla semplicità come virtù. In un sermone del 1496 il frate domenicano se la prende con le donne fiorentine che a suo dire «menano a mostra (le loro fanciulle) e acconcianle là che paiono ninfe». Quest’austerità si rivela nei vari San Sebastiano. In mostra ne troviamo diversi; in particolare uno di Andrea e Luca della Robbia del 1500-1510 nel quale la terracotta invetriata di bianco rivaleggia con il marmo simbolo di bellezza e purezza divine.

Ma la vera rivoluzione avviene con il ritrovamento nel gennaio 1506 della statua del Laocoonte già menzionata da Plinio il Vecchio nella sua Naturalis historia. Un’opera meravigliosa e spettacolare fra dolore e realismo, terribilità e strazio. Particolarmente lodato da Michelangelo si diffonde velocemente attraverso moltissime copie. Jacopo Sansovino è tra gli scultori invitati da Bramante a realizzarne una copia e il Vasari scrive che secondo Raffaello «il Sansovino così giovane, avesse passato tutti gli altri di gran lunga».

Il ritorno all’antico si sviluppa nella ricerca di una statuaria classica. Tullio Lombardo verso il 1505 scolpisce un marmo dove troviamo due giovani Bacco e Arianna dalla bellezza ideale, nei quali la levigatezza e la morbidezza delle forme danno luminosità all’altorilievo. Antonio Lombardo realizza una sensuale e un po’ grassottella Venere Anadiomene raffigurata su di una conchiglia mentre esce dall’acqua e si terge i capelli, come è narrato nella Teogonia di Esiodo.

È con Michelangelo che termina la mostra. Riconosciuto come un artista fuori dal comune è il simbolo della perfezione e della nuova modernità. Per Vasari sono cinque i punti necessari per la modernità: regola, ordine, misura, disegno e maniera e tre gli artisti che la incarnano, Leonardo, Raffaello e appunto Michelangelo. Lo Schiavo morente e lo Schiavo ribelle del Louvre dovevano essere parte della tomba di Giulio II. Per alcuni raccontano il mito della caverna di Platone descritto nel settimo libro della Repubblica: «L’immagine di un’umanità tagliata fuori dalla realtà spirituale, incapace di ascendere al livello superiore», scrive Jean-René Gaborit in catalogo. Vasari, più semplicemente, sostiene che gli schiavi sono la personalizzazione delle Province sottomesse alla Chiesa.

Nel pregevole catalogo, con l’indice dei nomi – che ha vinto, assieme a Les origines du monde di Laura Bassi per le éditions Gallimard/éditions du Musée d’Orsay, il Prix du catalogue d’exposition 2021 – manca la scheda relativa alla Pietà Rondanini. Segno che è stato realizzato unicamente come traduzione della mostra del Louvre o magari che non faceva parte della selezione dei curatori.

Bella esposizione con due note dolenti. Lo scantinato delle sale Viscontee che la ospita è troppo angusto e basso e l’illuminazione, prevalentemente zenitale e con una lampada sola, falsa il chiaroscuro della statue dando un effetto straniante che a volte rende difficile la lettura, magari illuminando maggiormente la parte alta a scapito di quella bassa.