«L’Ucraina è la terra che ha dato all’intera Russia il suo nome (Rus designava all’origine il popolo dell’Ucraina). […] Fino alla sottomissione ai Mongoli, dopo il sacco di Kiev nel 1240, l’Ucraina offriva al mondo l’immagine di una civiltà imponente. Mentre la Moscovia vegetava nella barbarie e nell’oscurità, Kiev, cristianizzata da San Vladimiro, risplendeva nelle lettere e le arti. Il monaco Adamo di Breme la salutava come rivale di Costantinopoli, descrivendo le sue quattrocento chiese e la sua università fondata da Yaroslav il Saggio, succeduto al padre San Vladimiro nel 1015».

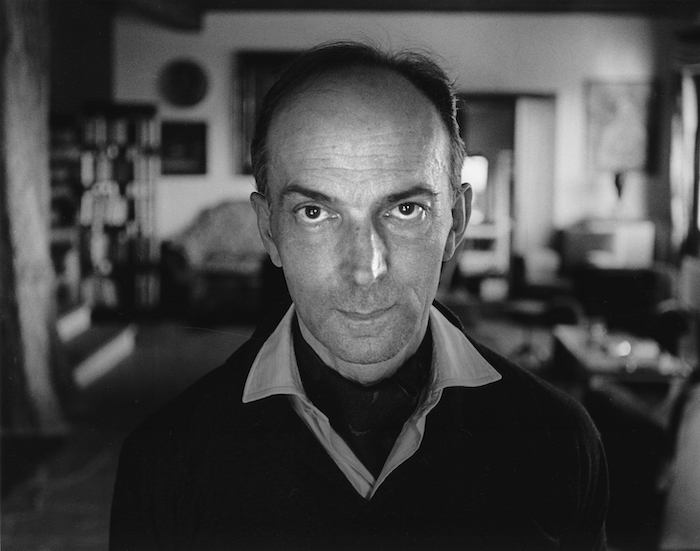

Chi ci riassume la complessità e le radici storiche dell’Ucraina, oggi invasa e sull’orlo della distruzione, è un musicista cosmopolita, il direttore d’orchestra Igor Markevitch, che emise i primi vagiti all’Hotel Continental di Kiev il 14 luglio 1912 (27 luglio calendario gregoriano) e morì nel 1983 ad Antibes pochi giorni dopo aver diretto per l’ultima volta, proprio nella natia Kiev.

Visse quarantasette anni in Occidente: Svizzera (La Tour-de-Peilz, collegio a Vevey); Parigi (studi con la Grande docente Nadia Boulanger); Firenze, dove partecipò alla Resistenza e alla ricostruzione dell’Orchestra del Maggio Musicale. Abbandonata la composizione, nel 1960 tornò da direttore d’orchestra in quella terra ucraina «predominante in me», che parlava «con una dolcezza inesprimibile».

I Markevitch (figli di Marko) discendevano dal Knaz Marko, partito all’inizio del XV sec dalla Bosnia islamizzata per l’Ucraina. Una famiglia che scrisse letteralmente la Storia della piccola Russia (1845), come Nikolaj Markevitch, che formò un’orchestra di servi della gleba liberati per accompagnare il padre dell’opera russa, Michail Glinka, che componeva nella sua tenuta l’opera Russlan e Ludmilla, «prefigurazione ingenua, impavida e rurale dei miei concerti con la Filarmonica di Berlino e Boston».

Nell’informazione soffocata e menzognera di questi giorni di guerra fratricida, Markevitch ci ricorda nelle sue memorie, Être et avoir été (1980) che «l’immobilità dei concetti politici fondamentali, da Ivan il Terribile a oggi, proviene dai rapporti di potere con il popolo più rassegnato del mondo. Il nostro popolo diceva Pietro il Grande è come un bambino che non impara nulla e non sa leggere se il maestro non lo obbliga. [..] Stalin sembra avere meglio sfruttato questo zelo cooperativo. Entrambi avevano in comune lo stesso disprezzo per i costi umani».

Il piccolo Igor crebbe alla Tour-de-Peilz come un mini-Tolstoj: dormiva per terra, camminava a piedi nudi, mangiava semolino d’avena con serietà monacale. Vita libera e semplice come quella degli avi cosacchi, nemici storici del centralismo zarista che proibiva lingua e identità ucraina. Errore storico ricorrente: «nel nome dell’unità, le nostre deboli potenze moderne passano il rullo compressore dell’uniformità. Ma se l’umanità mostra tante facce e varietà superbe, è perché si coltivino queste diversità, non perché si livellino. Baschi e Catalani sono popolo prima di essere spagnoli o francesi». Igor Markevitch conobbe gli uomini delle orchestre che galvanizzò come la decrepita Orchestre Lamoureaux di Parigi; fu di casa nella Mosca sovietica e con le Big Five americane, a Cuba e nella Berlino occidentale, nella Roma papalina e nella Londra disinibita, nella Madrid franchista e nello snobismo di Monte-Carlo e della Costa Azzurra.

Fu un cittadino del mondo, legittimo discendente del pro-prozio paterno, Atanasio Markevitch, etnografo ed erudito, fondatore con lo storico Nikolaj Kostomarov e con il poeta Taras Shevchenko della Confraternita di Cirillo e Metodio: ucraini che sognavano una federazione di stati uniti slavi e furono carcerati e perseguitati duramente dal tiranno zar Nicola I. L’adolescenza in Svizzera confermò a Markevitch la lungimiranza dell’antenato Atanasio: «gli Svizzeri ammettono come la cosa più naturale che l’abitante di Ginevra si consideri prima ginevrino, poi svizzero, tanto è il rispetto che conferisce forza e coesione al mosaico elvetico, che è un capolavoro politico».

Nell’ora più buia dell’Europa del terzo millennio, servono passi indietro, non armi; e conoscenza reciproca. Il modello ce lo offre Bach Padre: «una sua Suite è il ritratto dell’Europa. Raduna l’ouverture e la courante francesi con l’allemanda, la sarabanda spagnola e la giga inglese, la polacca e la passacaglia italiana, quando non include una bourrée alvergna o il passepied bretone. Sempre federatore, questo assemblatore di popoli indica che solo l’armonizzazione di entità reali può sviluppare una solidarietà europea sentita».