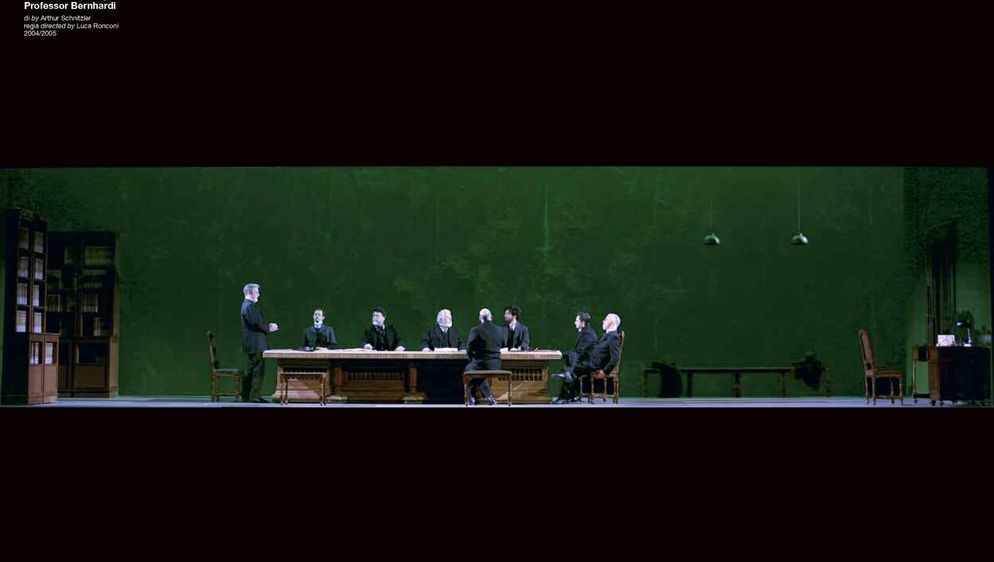

Tra le iniziative del Piccolo Teatro di Milano messe in atto per celebrare i suoi settant’anni di attività c’è la pubblicazione di un libro fotografico che s’intitola La ricerca della bellezza. Le immagini selezionate dal filosofo ed epistemologo Giulio Giorello in collaborazione con l’Archivio del Piccolo sono distribuite in 14 sezioni che hanno i seguenti titoli: parola, scandalo, poesia, conoscenza, tempo, spazio, corpo, passione, potere, rivoluzione, sogno, magia, ombra, luce. Le foto riguardano 53 spettacoli prodotti o coprodotti dallo Stabile milanese: 31 firmati da Giorgio Strehler (che lo ha fondato insieme con Paolo Grassi e Nina Vinchi), 18 da Luca Ronconi, uno da Patrice Chéreau, uno da Toni Servillo, uno da Robert Wilson, uno da Federico Tiezzi. La maggior parte delle foto sono opera di Luigi Ciminaghi (epoca Strehler) e Marcello Norberth (epoca Ronconi). Ho sfogliato il libro più volte, con attenzione, ma devo confessare che non ha prodotto in me alcun «effetto madeleine», nessuna «intermittenza del cuore». Però mi ha suggerito diverse considerazioni sul rapporto tra fotografia e teatro. Eccone alcune.

Terminate le repliche, che cosa rimane di uno spettacolo teatrale? Che cosa vale a certificarne l’esistenza? Che cosa è in grado di illustrarne i caratteri? Nella maggior parte dei casi (poiché la videoregistrazione è una pratica costosa e piuttosto inusuale) le testimonianze più rilevanti sono costituite da un certo numero di recensioni pubblicate a stampa e da un numero più o meno grande di fotografie. Dotate di un potere di autentificazione che supera quello delle parole, le immagini fotografiche possiedono un’efficacia rappresentativa e una capacità di raffigurazione simultanea che sono negate al linguaggio scritto o parlato. Ma fino a che punto le informazioni contenute in una foto di teatro si possono dire precise? Si pensi al fatto, per esempio, che le fotografie in bianco e nero non ci forniscono ragguagli sui colori, e che le foto a colori scattate a teatro risultano sempre cromaticamente infedeli.

Dei vari elementi (interrelati e interagenti) che compongono uno spettacolo teatrale, l’attore è l’unico che abbia carattere di necessità e sufficienza. Senza il corpo dell’attore non esiste teatro. La fotografia di teatro deve dunque misurarsi anzitutto con quella realtà primaria che è l’attore (col linguaggio gestuale dell’attore).

Il significato di un gesto teatrale non deriva soltanto dalla sua connessione con gli elementi che ne accompagnano l’evoluzione, ma dall’intero contesto della rappresentazione. Nell’immagine fotografica (frutto di un frazionamento temporale che annulla la durata) l’attore è bloccato in un gesto che non solo è decontestualizzato, ma che non ci viene nemmeno restituito nella sua interezza. Una foto non dice mai le ragioni per cui il braccio di un attore è sospeso a mezz’aria, né se il sorriso che gli increspa le labbra è blandamente ironico, o benevolo, o moderatamente divertito. Dunque: 1. la fotografia certifica l’esistenza della rappresentazione teatrale ma non ci dice nulla circa il senso (che è legato alla durata, a un prima e a un dopo); 2. nell’immagine fotografica, un grande attore e un guitto si equivalgono. Fondamentalmente, la fotografia è l’opposto del teatro. Il teatro è presenza corporea, movimento, progressione temporale, coesistenza di parola e gesto articolato, spazio tridimensionale, espressività mutevole dei volti; la fotografia è simulacro inerte e bidimensionale, frammentazione, gesto raggelato, espressione facciale di un istante: immutabile, «senza avvenire», come direbbe Roland Barthes.

Quanto al valore e all’utilizzo documentario di quelle foto di teatro che sono considerate esteticamente di pregio conviene ricordare le parole di due fotografi teatrali di fama internazionale. Dice Maurizio Buscarino: «Il mio rapporto con il teatro non è documentario, o giornalistico, o critico: è un rapporto dichiaratamente soggettivo». E Max Waldman: «Uno spettacolo io lo sento sempre al livello primario, cioè visivamente. […] Ho fatto delle fotografie stupende partendo da spettacoli incredibilmente brutti».

Vedendo le immagini selezionate per una mostra o un libro vien fatto di chiedersi se abbia senso parlare di «creatività» del fotografo di teatro? La domanda potrebbe essere formulata anche in questi termini: quali possibilità si offrono alla «creatività» di un fotografo messo di fronte a una realtà (quale è quella di uno spettacolo teatrale) che appare già complessamente organizzata sul piano espressivo? A me pare che la maggior parte delle fotografie di teatro che vengono considerate «belle» dimostrino soltanto un certo gusto nell’impaginare il referente, ma che non pervengano a trasformarlo (cioè, in primo luogo, a riorganizzarlo) in modo tale da giustificare l’uso del termine «creativo».

Bibliografia

Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, La ricerca della bellezza, Corraini Edizioni, euro 28.