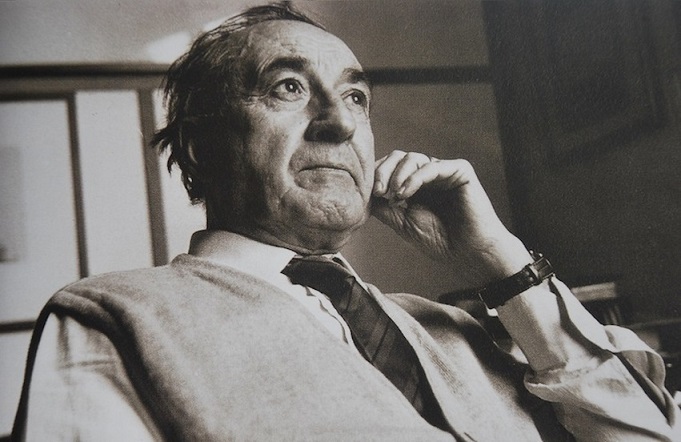

Giovanni Giudici è l’autore preferito dalle mie figlie. Si gettano con trasporto verso la sua immagine sorridente, sulla copertina del «Meridiano» curato da Rodolfo Zucco, e la baciano, la abbracciano. A 70 cm di altezza, protetto da un’antina trasparente, è un perfetto nonno sotto vetro per delle bambine di due anni, in questi giorni in cui quelli veri, di nonni, sono così lontani. L’aneddoto merita di essere raccontato soltanto perché punto il dito su un’interpretazione condivisa, ma in fondo fuorviante, della poesia di Giudici, non così acuminata come quella di tanti suoi coetanei (uno su tutti, Andrea Zanzotto), più prosaica e immediatamente comunicativa, insomma meno «intellettuale» rispetto alla linea maestra della lirica novecentesca. Ma è davvero così?

Un buon modo per superare questi pregiudizi sarebbe accostare l’opera e la figura di Giudici a dei reagenti, delle cartine tornasole, che possano permetterci di misurarne la vera statura. L’occasione è data da due pubblicazioni curate da Riccardo Corcione e dedicate a due mostri sacri come Dante e Fortini. Nel confronto con essi, Giudici cambia ed evolve, non può restare fermo o inerte perché si sente chiamato in causa in prima persona, come uomo e come autore.

Partiamo dal carteggio, pubblicato nella nuova collana «Officina» dell’Istituto di studi italiani dell’USI in collaborazione con l’editore Olschki, dove si trova in bella compagnia (poco distante, ad esempio, dagli scambi epistolari tra Caproni e Sereni curati recentemente da Giuliana Di Febo). Le 66 lettere sopravvissute coprono l’arco temporale 1959-1993 e iniziano quando entrambi, Giudici e Fortini, lavoravano gomito a gomito negli uffici della Direzione Pubblicità e Stampa della sede milanese della Olivetti. Come nota giustamente il curatore, il carteggio andrebbe integrato con tutto quanto non ha lasciato traccia negli archivi (telefonate, biglietti smarriti, incontri ad personam), ma già così è una piccola finestra su un’epoca interessantissima della cultura italiana, ideologica quant’altre mai, piena di slanci utopici e di generosità sociale. Per certi versi, in barba alla successiva globalizzazione, persino più capace di dialogare con quanto di meglio proveniva d’oltre confine.

L’impressione, scorrendo con attenzione le 66 lettere, è di trovarci di fronte a due interlocutori in parte simili nonostante le ovvie differenze date dall’età, dal prestigio e dal carisma (Fortini è qui più maestro che discepolo, Giudici l’opposto). Sono simili perché entrambi figli di una comune Weltanschauung, comunista per la politica e cristiana per la cultura religiosa, nelle due accezioni cattolica (Giudici) e protestante (Fortini). La sovrastruttura ideologica è tale che, a volte, pare di leggere un libro scritto per i posteri, un testo pubblico e non privato come dovrebbe essere un carteggio. Nessuna sorpresa quindi se a p. 119, in un poscritto datato 9 ottobre 1967, al termine di alcune pagine che si erano fatte apprezzare per la loro disarmante sincerità, Giudici può scrivere: «Non sarà una bella lettera, né certamente una lettera da epistolario. Ma proprio per questo decido di inviartela ugualmente».

A chi (a cosa) pensa Giudici quando scrive a Fortini? La domanda non è banale né retorica perché interseca alcuni degli interrogativi che sorreggono l’architettura stessa del carteggio, come il ruolo dell’intellettuale di sinistra nell’Italia degli anni Sessanta, il rapporto con la cultura di massa e l’industria editoriale, la marginalità della poesia e l’egocentrismo di certa avanguardia. Due nomi ritornano con frequenza in queste pagine, quelli dell’ungherese György Lukács e del poeta veneto Giacomo Noventa, che per entrambi divengono, seppur nella distanza, interlocutori d’eccezione.

«Du côté de chez» Giudici il libro non sarebbe così interessante senza la ricca appendice in cui Corcione, trascrivendo materiali manoscritti conservati al Centro APICE dell’Università degli Studi di Milano, offre una selezione di passi delle agende in cui il poeta parla di Fortini – o piuttosto con Fortini − senza, finalmente, l’ingombrante presenza dell’altro, quasi in un diario personale: «Rifletto sulla mia strana posizione, sulla scandalosa contraddizione in me di cattolicesimo e marxismo, ambedue ancorati ad una volontà fideistica: il primo tiepidamente professato e spesso contraddetto; la testimonianza del secondo confinata nei limiti di un fatto privato. Eppure l’una posizione è la spiegazione dell’altra e anche, in certo qual modo, viceversa» (14 marzo 1963).

Le agende di Giudici sono una miniera utilizzata da Corcione anche per la riedizione di Perché mi vinse il lume d’esta stella, trasposizione teatrale del Paradiso dantesco a cui Giudici lavorò nel giugno del 1990 su richiesta di Federico Tiezzi e Sandro Lombardi. Il suggerimento partiva in realtà da Giovanni Raboni, che aveva visto in Giudici il candidato ideale per chiudere la trilogia iniziata con Edoardo Sanguineti (Inferno) e continuata da Mario Luzi (Purgatorio).

Il testo che ne uscì è innanzitutto un calibrato dosaggio di materiali danteschi, riutilizzati con rispetto e prudenza entro una struttura che trasforma i 33 canti del Paradiso in nove scene (una per cielo) e sdoppia il personaggio di Dante in un Autor e in un Viator in costante dialogo tra loro e con personaggi fittizi come un Chierico e un Letterato Moderno. Il tutto in una girandola di citazioni dalla letteratura di ogni tempo e paese − da Francesco d’Assisi a Ezra Pound, dalle Lettere paoline fino a Swift e Eliot − che ha il merito di rimettere Dante al centro di un discorso che non ha mai esaurito la sua potenza evocativa e salvifica.

Bibliografia

Giovanni Giudici, Il Paradiso. a cura di R. Corcione, Ledizioni, 2019

G. Giudici / F. Fortini, Carteggio 1959-1993, a cura di R. Corcione, Olschki, 2018.