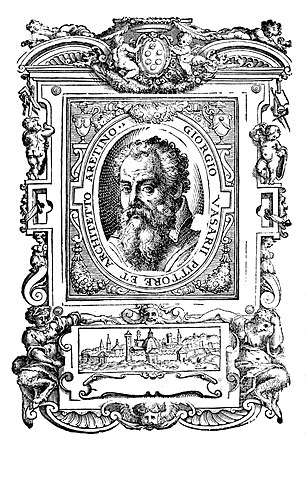

Giorgio Vasari (Arezzo, 1511 – Firenze, 1574) svolge l’apprendistato nella sua città natale con il pittore francese Guglielmo de Marcillat. Arriva a Firenze nel 1524 e prende contatto con le novità di Michelangelo e Andrea del Sarto. Segue un breve periodo romano e nel 1532 diventa pittore di corte di Alessandro de’ Medici. Tra il 1537 al 1550 viaggia a Camaldoli, Bologna, Venezia, Napoli, Roma. Mentre dipinge porta a termine la prima edizione delle Vite nel 1550. Nel 1555 è impiegato nell’ammodernamento di Palazzo Vecchio a Firenze. Ridisegna gli ambienti interni detenendo il monopolio dei lavori che esibiscono le glorie della famiglia Medici secondo le istruzioni di Cosimo I. Splendida la Sala degli Elementi (1555-1562), recentemente restaurata, dedicata alle divinità legate appunto all’aria, all’acqua, alla terra e al fuoco. Le decorazioni sono piene di rimandi allegorici e se lo stesso Vasari non avesse scritto i Ragionamenti nei quali descrive i suoi lavori – un finto dialogo fra l’autore e Francesco de’ Medici, primogenito di Cosimo I – non saremmo stati in grado di decifrarli. La sala viene realizzata in collaborazione con Cristoforo Gherardi che affresca le pareti, Marco da Faenza a cui spetta lo zoccolo della sala, mentre Vasari realizza i dipinti a olio del soffitto.

Decora il Salone dei Cinquecento che all’inizio avrebbe dovuto celebrare le glorie della città e le vittorie contro Siena e Pisa ma che alla fine diventa un’esaltazione di Cosimo I raffigurato nel tondo centrale del soffitto. Cosimo viene incoronato da un’allegoria della città di Firenze e circondato dagli stemmi delle Arti, simbolo di «un passato su cui il Duca fonda il prestigio del proprio governo». Alle pareti le battaglie vinte dallo stesso Cosimo I dipinte con toni smorzati per non mettere in ombra la figura di Cosimo. Naturalmente l’artista si avvale di una nutrita équipe di collaboratori che lavora per lui; da Giovanni Battista Naldini a Jacopo Zucchi fino a Giovanni Stradano. Due anni di lavoro fra il 1563 e il 1565 per i dipinti del soffitto, mentre gli affreschi alle pareti iniziano nel 1566 e terminano nel 1571. Nel frattempo pubblica nel 1568 la seconda edizione aggiornata e accresciuta delle Vite.

Oramai sessantenne Vasari si accinge a decorare lo Studiolo di Francesco I con la consulenza dell’amico Vincenzo Borghini. Qui tra armadietti misteriosi con materiali alchemici, porte segrete, dispositivi mnemotecnici ed episodi mitologici si sviluppa un complicato programma iconografico e simbolico che vede come collaboratori del Vasari una trentina di artisti fra i quali Giovanni Stradano, Sebastiano Marsili, Girolamo Macchietti, Battista Cardini, Maso di San Friano, Santi di Tito, Jacopo Zucchi e Mirabello Cavatori. Particolare il dipinto Gli alchimisti nel quale Francesco è ritratto seduto mentre mescola un liquido in una padella sul fuoco.

Michelangelo, suo amico e al quale Vasari realizza la monumentale tomba in Santa Croce a Firenze, sostiene che eccelle soprattutto come architetto e per questo ricordiamo il suo Palazzo con la chiesa di Santo Stefano a Pisa.

Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori di Giorgio Vasari sono probabilmente la fonte maggiormente citata negli studi che riguardano l’arte antica. Ancor oggi dopo che l’esplorazione degli archivi ha mostrato alcune inesattezze ed errori in cui era incorso.

Per un approccio si può fare riferimento all’edizione Torrentiniana del 1550 a cura di Luciano Bellosi e Aldo Rossi stampata nei Millenni di Einaudi e alla Giuntina del 1568 a cura di Paola Della Pergola, Luigi Grassi e Giovanni Previtali dell’Istituto grafico de Agostini. Ma l’edizione più importante è quella storico-critica a cura di Rosanna Bettarini con il commento secolare di Paola Barocchi che mette a confronto le due redazioni delle Vite. Stampata in duemila esemplari in piombo da Giovanni Mardersteig della Stamperia Valdonega di Verona. Undici tomi in ottavo grande; il primo datato 1964 e l’ultimo 1987.

La prima edizione, quella Torrentiania del 1550, secondo alcuni critici è probabilmente la migliore e anche la più succinta. Vasari racconta la vita di alcuni artisti in ordine cronologico. La struttura del testo segue uno schema preciso. Una introduzione, l’infanzia, la giovinezza e infine la descrizione e la valutazione delle opere. Il libro è diviso in tre età, seguendo un preciso schema evolutivo dell’arte. Si parte con la Prima età con Cimabue che nasce nel 1240 e termina con Lorenzo di Bicci. I maestri del Quattrocento sono inseriti nella Seconda età e infine Leonardo da Vinci apre la Terza età: quella «che noi vogliamo chiamare moderna», scrive. Questa termina trionfalmente con il sommo Michelangelo. Nell’edizione Giuntina del 1568 Vasari aggiunge trenta biografie rivedute e ampliate e termina con la vita dello stesso Vasari.

Lo scopo delle Vite lo specifica lo stesso Vasari nella dedica a Cosimo I: salvare alla memoria umana «le vite, i lavori, le maniere e le condizioni di tutti quelli che, essendo le arti già spente, l’hanno primariamente risuscitate, dipoi di tempo in tempo accresciute». Ma non solo. All’inizio delle Vite fa «una introduzzione a quelle tre arti, nelle quali valsero coloro di che io debba scrivere»: architettura, scultura, pittura.

Nel volume Giorgio Vasari, storico e critico di Mario Pozzi ed Enrico Mattioda si afferma che la sua «era una cultura che – come quella del primo Cinquecento – mirava non a definire il bello in sé ma a ricercarlo, già realizzato, in opere perfette».