In Svizzera quasi tutti conoscono Alberto Giacometti. Se non altro perché campeggia imponente sulle banconote da cento franchi. Su di lui si è costruito un mito. Quello del vallerano solitario che vive asceticamente tra i sassi della sua Bregaglia, con poche cose, dal carattere irsuto e nodoso come il suo aspetto. Tipica visione romantica che fa innamorare le ragazzine che studiano storia dell’arte ma anche i più seriosi «professoroni». In realtà lui si trova benissimo a Parigi come in altre città e mantiene rapporti con le persone che contano: dagli intellettuali, ai quali piacciono le persone burbere e montanare, alle gallerie internazionali come Maeght di Parigi.

Certo qualche problemino famigliare e psicologico deve senz’altro averlo avuto se nel 1932 realizza la scultura Woman with Her Throat Cut, tra il sadico e il misogino. Sesso, nel vero senso della parola, e violenza: il titolo la dice lunga, si può tradurre più o meno in donna sgozzata. La figura è smembrata, il costato aperto, le gambe divaricate, la bocca aperta e una ferita si staglia sul collo. Ma allora il termine «femminicidio» non era in voga. E poi Giacometti frequenta quel simpaticone di George Bataille il quale fra follie famigliari e sifilidi varie scrive libri come L’Anus solaire (traducete voi) ed è comunista, surrealista, nicciano, ma soprattutto amante di tutto ciò che è inaccettabile. Detto questo Woman with Her Throat Cut è uno dei capolavori del Surrealismo. Ma la sua opera viene spesso e volentieri associata al pensiero di Jean-Paul Sartre e all’Esistenzialismo.

Giulio Carlo Argan scrive nella sua Storia dell’arte che Giacometti «non vuole manifestare un essere ma un non-essere» ed è per questo che Sartre ha sentito nella sua scultura «l’espressione in immagine della condizione esistenziale dell’uomo moderno alla soglia tra l’Essere e il Nulla». Una sorta di inaccessibilità e incomunicabilità tra gli individui. Non è un caso che sia proprio Sartre nel 1948 a firmare l’introduzione in catalogo della prima mostra di Giacometti a New York nella galleria di Pierre Matisse. Un altro amico di Giacometti, e anche suo biografo, è Jean Genet famoso per la vita dissolutezza, e i suoi libri pornografici e lussuriosi come la sua vita sordida e sessualmente controcorrente. Genet scrive che ai «volti dipinti da Giacometti sembra non resti più un solo secondo da vivere, né un movimento da fare».

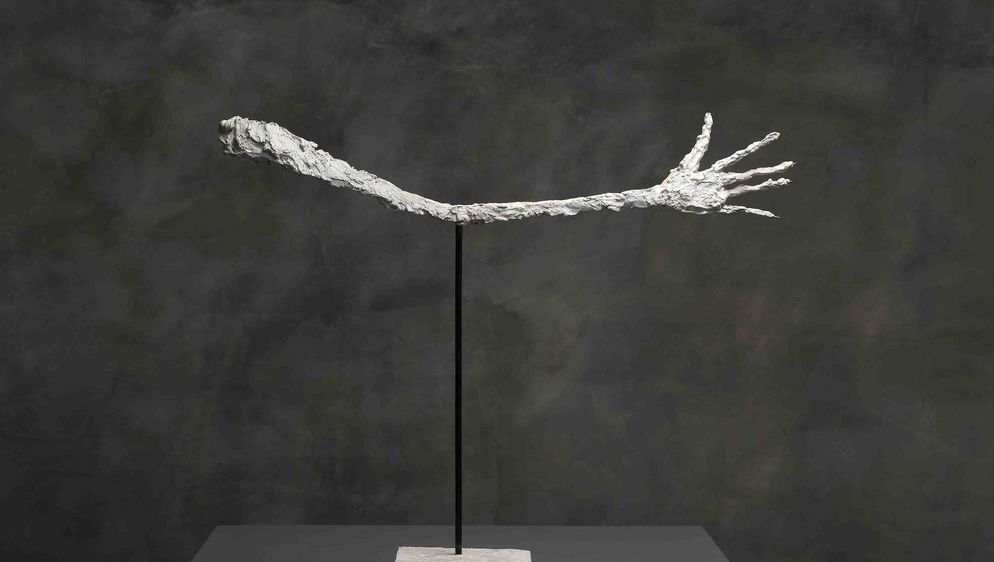

Dopo queste idilliache visioni non rimane che andare al Kunsthaus di Zurigo per vedere l’intensa esposizione dedicata allo scultore per il cinquantesimo anniversario della morte. Occasione unica soprattutto perché si possono vedere 75 opere in gesso donate da Bruno e Odette Giacometti all’Alberto Giacometti-Stiftung presso il Kunsthaus nel 2006 e raramente esposte per via della fragilità del materiale. Le opere, recentemente restaurate, fanno parte integrante delle oltre 250 in mostra, alcune delle quali provengono da istituzioni internazionali quali la Fondation Alberto et Annette Giacometti, diretta da Catherine Grenier, e il Centre Pompidou, ambedue a Parigi. L’esposizione ubicata nella sala superiore del museo, che consta di 1000 metri quadrati, si sviluppa in forma cronologica e tematica attraverso l’intrecciarsi di grandi spazi e piccole salette che richiamano l’atelier dell’artista. Vengono privilegiate le opere realizzate direttamente da Giacometti con materiali quali la plastilina, il gesso e l’argilla. Questi materiali, infatti, non subiscono come il bronzo la mediazione di uno specifico artigiano, ma sono interamente plasmati dall’artista. Si ritiene in generale che abbiano minor valore dell’opera finita in bronzo, ma in realtà non è così. Anzi, il tocco delle dita e la stratificazione del materiale sono le componenti principali per individuare il procedimento di esecuzione e il pensiero che ne sta a monte.

Giacometti inizia con la plastilina che è un materiale molto duttile, anche se non «professionale», poco costoso e più facilmente reperibile. Questo fino al 1935 quando a Parigi finalmente può avere a disposizione l’argilla. I ritratti del 1914-1918 sono particolarmente realistici e i dettagli finemente lavorati. Sino alla Testa di ragazzo del 1919 nella quale si intravvedono i primi segni espressionistici nelle minuscole e tondeggianti aggiunte di terra che contribuiscono a modellarne il volto. I primi anni parigini dopo il 1925 lo vedono incontrare Ossip Zadkine, Constantin Brancusi e Jacques Lipchitz dai quali assorbe l’interesse per la scultura messicana e africana. Le opere che ne derivano sono di carattere postcubista e diventano lineari, pulite, quasi astratte. Segue l’incontro con André Breton e il periodo Surrealista fra il 1928 e il 1935. Ma Giacometti è sempre attratto dall’uomo e il ritorno alla realizzazione di teste figurative provoca la sua espulsione dal gruppo degli artisti surrealisti. Siamo negli anni della crisi personale e generale: quelli della Seconda guerra mondiale.

Nel periodo della maturità le figure si assottigliano fino a quasi scomparire. Quello che rimane sono i grandi piedi su cui poggiano le figure in contrasto con le teste piccolissime. L’uomo è materia, sembra dirci, e questa è poggiata saldamente per terra. Più si va in alto, verso il cielo e le nuvole, più la materia si fa leggera, quasi evanescente e le idee sembrano scomparire. L’artista plasma le sculture con le dita, tocco dopo tocco, argilla dopo argilla con foga e nello stesso tempo determinazione e riflessione. Gli ultimi anni vedono assemblarsi la ricerca della somiglianza del soggetto con quella dell’assoluto. Il gesso diventa forma creata e increata nel suo farsi e disfarsi come un dilatarsi delle ansie e un eterno ritorno nicciano nel quale – come scrive Jean Soldini nel suo ultimo libro dedicato all’artista edito da Mimesis – i singoli eventi passati fanno sì che il tempo sia simultaneamente spazio, «quello spazio che non esiste, che bisogna creare, che viene incessantemente creato che è secondo rispetto a una profondità temporale che non è il tempo lineare, ma eterno ritorno di forze».

Nei gessi i ritratti diventano accumulo di informazioni e nel contempo sovrapposizione di segni come le rughe del tempo che passa. I vari ritratti dedicati al filosofo giapponese Isaku Yanaihara, arrivato a Parigi per studiare filosofia alla Sorbona, sono l’occasione per fissare il suo pensiero che considera la scultura come un doppio della realtà. Gli ultimi lavori sono un inno alla memoria e rappresentano la compagna Annette, la giovanissima modella Caroline, la madre e il fratello Diego.

In sostanza, scrive Philippe Büttner in catalogo, il gesso rappresenta per Giacometti la materia più malleabile e facile da utilizzare e che, negli ultimi lavori, si presta in certi casi all’aggiunta del colore «per una manipolazione dolce e nervosa» e per l’interpretazione dura della massa plastica accentuata dalla pittura.

Bella mostra, in un certo senso irripetibile per via della fragilità dei gessi; ottimi l’illuminazione come l’allestimento; buono il catalogo con interventi di Casimiro Di Crescenzo, Catherine Grenier, Tobias Haupt, Christian Klemm, Kerstin Mürer e Stefan Zweifel.