È seduto immobile e quando di colpo si anima, mulina le braccia e le sue mani sembrano disegnare nell’aria il caos dei suoi pensieri, tutto quel bagaglio di paradossi che ama tanto; di iperboli e di verità; di gentilezza e di violenza; di sarcasmo e di passione, tutto ciò che rende Gérard Depardieu un personaggio unico. Un po’ Cirano, un po’ «Mammuth», questo attore senza eguali consumato dalla vita, dal corpo che «lievita» e diventa sempre più monumentale, dal viso ormai degno del Monte Rushmore e dalle mani leggiadre, grandi come badili; è un’inaspettata sorgente di vitalità, di agilità, d’ineffabili emozioni che traspaiono dallo sguardo cangiante, capace di passare, con facilità fanciullesca, dall’ingenuità all’ira.

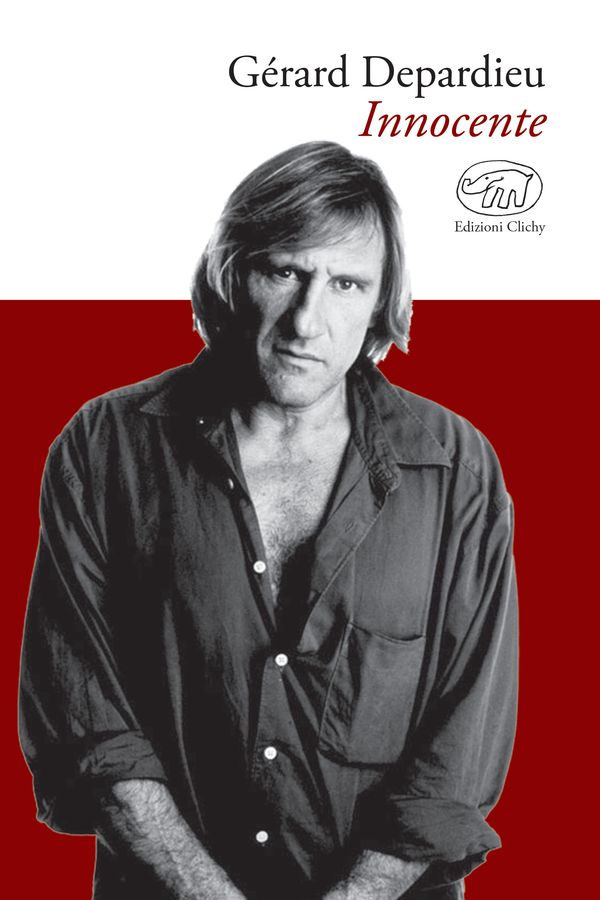

Lo abbiamo incontrato a Firenze, in veste di scrittore e di attore, dove si trovava sia per presentare il suo libro, Innocente – non un’autobiografia, quanto la sua versione (forse non l’ultima), del suo modo di vedere la vita e se stesso – sia come protagonista di Tour de France, del regista di origine algerina Rachid Djaїdani, presentato a «France Odeon», appuntamento fiorentino del cinema francese.

Depardieu si è concesso in un’intervista che è stata un piccolo spettacolo, forse perché come dice nel libro: «Gli artisti sono tutti gente del circo» e lui, in un italiano colorito e fantasioso, ci ha raccontato il perché di quel titolo e molto altro ancora. «L’innocente è il matto di Dio! Come diceva Dostoevskij, è quello che non giudica la vita! Ma la guarda con occhi ingenui!», ci ha detto fissandoci con uno sguardo stillante sincerità, «ma nel libro parlo poco di me, e anche del cinema, perché non esiste più. Gli americani lo hanno trasformato in un baraccone di effetti speciali e di eroi che non sono fatti di carne, di sangue e di merda, ma di menzogne. È pura pornografia! Perciò parlo molto di manipolazione».

E Depardieu, sessantotto anni a dicembre, continua, rifilando sventole e cazzotti a tutta quella parte di mondo che detesta: dai politici, «anche quelli di Bruxelles»; ai giornalisti che «in televisione parlano solo di politica e di atrocità per diffondere la paura!»; agli americani che per «il dollaro fanno la guerra all’euro e a tutto ciò che a loro conviene»; e ai francesi che vivono nella diffidenza e nel sospetto perché, ha insistito: «confondono l’Islam con l’integralismo, il rap con la violenza, gli arabi con i musulmani». Serge, il suo personaggio in Tour de France, emblema di quello stato di cose, ha rotto con suo figlio, perché si è convertito all’Islam e produce musica rap; vive isolato in un quartiere diventato arabo, dove è ricambiato con la sua stessa rabbiosa insofferenza.

«Tutto questo», ricorda Depardieu, «è frutto dell’ignoranza, la stessa che quarantacinque anni fa, nella Svizzera francese, dove stavo girando un film, spingeva degli sconosciuti a infilare nella mia buca delle lettere dei biglietti che dicevano “Fuori gli stranieri”. Anche nel quartiere dove sono cresciuto in Francia, c’erano dei razzisti, e li ho visti sbeffeggiare e malmenare i genitori dei miei compagni di scuola, algerini che avevano combattuto nell’esercito francese, solo perché non avevano le loro stesse abitudini. E malgrado siano passati tanti anni, le cose non sono cambiate».

Gérard Depardieu bellicoso, rissoso, dopo duecento ruoli e più, adesso sceglie soprattutto quei film che parlano di gente vera: «Ho fatto tre film politici, come Mammuth, sulla vecchiaia e su come la politica tratta la gente come mio padre, un analfabeta che quando perse il lavoro, perse anche la parola. Anche Mammuth, il mio personaggio, è un essere diventato inutile che in sella alla sua motocicletta, macina chilometri alla ricerca dei sogni della sua vita. Quanta gente c’è in città e in campagna ridotta così?»

Diventa quasi tenero, Depardieu, quando parla degli amici «cinematografari», compagni del tempo andato: Antonioni, Ferreri, Bertolucci, Mastroianni, Tognazzi, «registi e attori magnifici di un cinema onesto, fatto di persone e di storie reali che adesso è diventato marginale». E continua implacabile e un po’ guascone: «Oggi l’industria cinematografica mondiale, vuole attori impegnati di fama planetaria, gente con una missione: da Leonardo Di Caprio a George Clooney, a Marion Cotillard, bravi, e con l’aureola che li rende importanti. Io invece non mi sento addosso nessuna missione, a me piace solo viaggiare, incontrare la gente, vedere come vive. Quest’anno sono stato in Cina, fino al monastero di Shaolin, e ho girato la Russia fino alla Siberia, non che qualcuno mi abbia buttato fuori dalla Francia, o io non ci possa tornare, ma a me piace così».

Non parla dei suoi amori Depardieu: né di Clementine, la giovane donna che gli sta accanto da diversi anni, né della vigna che pare abbiano insieme in Toscana, e neppure di Putin. Sorride quando gli chiediamo di Bonne Pomme di Florence Quentin, il film che lo vede in coppia con Catherine Deneuve per la decima volta, ma confessa con una risata, che il film che sogna di fare, da un po’ di tempo a questa parte, è un altro: «Io amo molto viaggiare, ma morire in un paese che non è il tuo è un casino, e io diventerei un pacco enorme da rispedire indietro! Allora ho immaginato una storia in cui un giovane appassionato di cinema invita Orson Welles nel suo cineclub, in un paesino sperduto e siccome il grande attore accetta, lo ospita casa sua. Ma dopo qualche giorno, la moglie, stufa di cucinare per quel ghiottone di Welles, lo abbandona; lui è sul lastrico; la dispensa è vuota, quando il corpulento Orson Welles gli muore lì, a tavola».

Depardieu comincia a ridacchiare divertito, «Il film non l’ho fatto, ma ho scritto una lettera perché, se mi succedesse una cosa simile, le autorità non si agitino, ma mi trovino un posticino in un cimitero dei dintorni. In fondo, voler visitare e conoscere un paese, vuol dire anche amarlo quindi, perché non rimanerci per sempre?».