Il vertice a quattro sull’Europa, tenuto a Versailles lo scorso 6 marzo, ha stabilito una linea comune e un preciso impegno per il rilancio di un grande progetto nato 60 anni fa.

È un dato di fatto che, dalla fine della Seconda guerra mondiale a oggi, l’Europa ha vissuto il periodo di pace in assoluto più lungo della sua storia plurimillenaria.

Gli scavi archeologici ci raccontano di scontri tribali tra gli uomini dell’età della pietra: dalle prime battaglie a colpi di clava del paleolitico superiore, nel secolo scorso si è passati ai bombardamenti aerei della Seconda guerra mondiale, che hanno polverizzato città come Coventry o Dresda.

Scrive quindi il grande economista e attivista americano Jeremy Rifkin: «Rispetto agli Stati e agli imperi del passato, le cui origini sono intrise di miti di vittorie eroiche sui campi di battaglia, l’Ue rappresenta una novità, nel senso che è la prima istituzione politica della storia che nasce dalle ceneri di una sconfitta: invece di commemorare un nobile passato, cerca di garantire che il passato non possa più ripetersi. Dopo migliaia di anni di continui conflitti, guerre e spargimenti di sangue, le nazioni europee sono uscite distrutte dall’incubo di due guerre mondiali combattute in meno di mezzo secolo: la popolazione civile colpita e decimata, gli antichi monumenti distrutti, le infrastrutture in rovina, le ricchezze materiali disperse, lo stile di vita cancellato. Determinate a non prendere più le armi una contro l’altra, le nazioni d’Europa hanno cercato un meccanismo politico che potesse unirle e far loro superare le rivalità».

Jeremy Rifkin racconta: noi americani dicevamo che vale la pena di morire per il Sogno Americano. Il nuovo Sogno Europeo è invece qualcosa per la quale vale la pena di vivere. Ecco quindi sul tappeto il problema della differenza tra Europa e America: mentre l’Ue ha abbandonato il modello dello Stato-nazione (così come lo conosciamo dalla rivoluzione francese in avanti) negli Stati Uniti questo modello è tutt’ora un dogma.

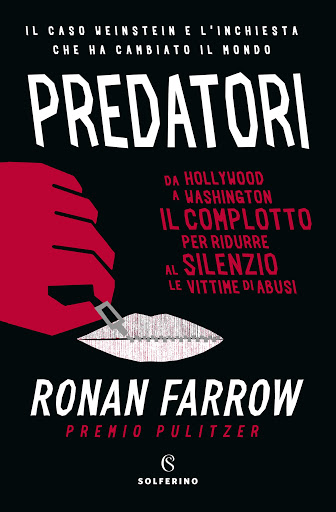

La prima edizione inglese del libro di Jeremy Rifkin risale al 2004 ed è ristampato ogni anno in tutto il mondo. Tredici anni dopo, i titoli dei nuovi libri sull’Europa, appaiono allarmati e finiscono tutti con un punto di domanda. Alcuni esempi: Crisi e fine dell’Europa? di Étienne Balibar, professore emerito dell’Università di Paris X-Nanterre (Bollati Boringhieri, novembre 2016); Se l’Europa fallisce? di Joschka Fischer, ex ministro degli esteri tedesco (Ledizioni, 2015); L’Europa è finita? di Enrico Letta, ex presidente del consiglio italiano, e Lucio Caracciolo (Add editore, 2010).

Già nel 2004 Rifkin avvisava gli europei di quattro rischi pendenti sulla loro testa.

Primo: crollo della natalità, invecchiamento della popolazione e contemporaneo emergere di paesi «giovani», quelli che Federico Rampini definì nel 2010 L’impero di Cindia (Mondadori), il dragone e l’elefante, la Cina e l’India.

Secondo: il problema irrisolto della lealtà, che per diversi europei va ancora alle istituzioni nazionali anziché a quelle pan-europee della Ue.

Terzo: lo scontro tra identità nazionale e multiculturalismo, quando l’islamismo militante provoca ostilità all’integrazione.

Quarto: il problema del rapporto con gli Stati Uniti, che non prendono sul serio l’Europa e che hanno abbandonato il multilateralismo.