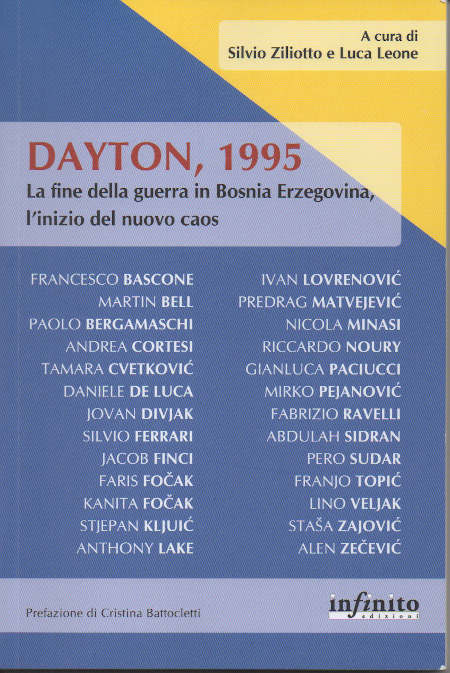

Questo volume corale contiene le testimonianze e le riflessioni di 26 personalità che esprimono, ognuna nel suo campo di attività e nell'ambito del proprio coinvolgimento personale, una serie di considerazioni sulla situazione attuale nella ex Jugoslavia a 25 anni dall'Accordo di Dayton. Fu quell'iniziativa diplomatica, messa in campo dagli Stati Uniti in una base militare discosta e lontana dai riflettori, che poté raggiungere un impensabile cessate il fuoco e a fermare una situazione bellica assolutamente caotica come quella che si era determinata nel conflitto in Bosnia.

A Dayton, il mediatore americano Richard Holbrooke tra il 1. e il 21 novembre del 1995 riuscì a tenere le redini della discussione e condusse i tre leader delle regioni ex Jugoslave in conflitto a una forma di accordo che fece tacere le armi: il serbo Slobodan Milošević, il croato Franjo Tuđman e il bosniaco Alija Izetbegović, costretti a stringersi la mano all'inizio della tornata di discussione, firmarono poi a Parigi quel «Protocollo» che garantisce ancora oggi la pace.

Una pace durata 25 anni potrebbe essere considerata come cornice per una situazione ormai consolidata e stabilizzata, riconosciuta da tutte le parti in causa. Invece no: il vulcano balcanico non è per nulla assopito. Spinte politiche di vario tipo si mostrano in ognuno degli schieramenti legati alle tre matrici etniche, base della struttura federale della Bosnia Erzegovina. Del resto è proprio qui che il conflitto ex Jugoslavo aveva raggiunto gli esiti più cruenti. Se la frammentazione della Jugoslavia di Tito aveva dato luogo più o meno rapidamente alla cristallizzazione degli stati sloveno, serbo e croato, proprio nelle regioni a costituente etnica mista, come la Bosnia (e per altri motivi il Kosovo), si erano verificati gli scontri e le vicende più cruente. Il massacro di Srebrenica, con 8000 musulmani bosniaci trucidati, è solo il più clamoroso di quei tragici eventi. Proprio per la sua drammatica ampiezza è considerato il punto di svolta che ha motivato l'intervento internazionale contro una crisi che scivolava verso l'orrore.

«Va bene tutto, basta che non si spari» pare essere oggi l'atteggiamento generalizzato tra la popolazione in Bosnia Erzegovina, usa a sopportare tutte le difficoltà e le distorsioni date da un assetto nazionale complesso e frammentato. La Bosnia Erzegovina, formata dalla Repubblica serba di Bosnia e dalla Federazione di Bosnia Erzegovina (croato-bosniaca) è uno stato di «circa 3.5 milioni di abitanti, ai quali vanno aggiunti circa 1.2 milioni di persone che compongono la diaspora bosniaca all'estero, su una superficie di 51.129 km², che possiede due entità, un distretto autonomo, 14 costituzioni, un governatorato internazionale, 14 governi, circa 200 ministri» (p.19).

Insomma un caos amministrativo in cui la corruzione e il clientelismo sono all'ordine del giorno, le riforme istituzionali praticamente impossibili e nella quale l'unica possibilità di salvezza, in particolare per le giovani generazioni, pare l'emigrazione.

Il libro, curato da Luca Leone, giornalista e Silvio Ziliotto, docente ed esperto di letteratura slava, offre, come detto, una panoramica di punti di vista che coinvolgono varie personalità (diplomatici, docenti universitari, giornalisti, intellettuali, scrittori, attivisti per i diritti umani) ognuna delle quali riflette sulla propria esperienza o dà una sua lettura agli effetti del processo di pace. Di particolare rilevo la presenza di Anthony Lake, già consigliere per la sicurezza dell'amministrazione Clinton, quella cioè che si era attivata per fermare la guerra in Jugoslavia, in parte con interventi militari ma anche con l'iniziativa stessa dell'Accordo di Dayton. La testimonianza di Lake ci permette quindi di avere un punto di vista da «dietro le quinte» di grande interesse.