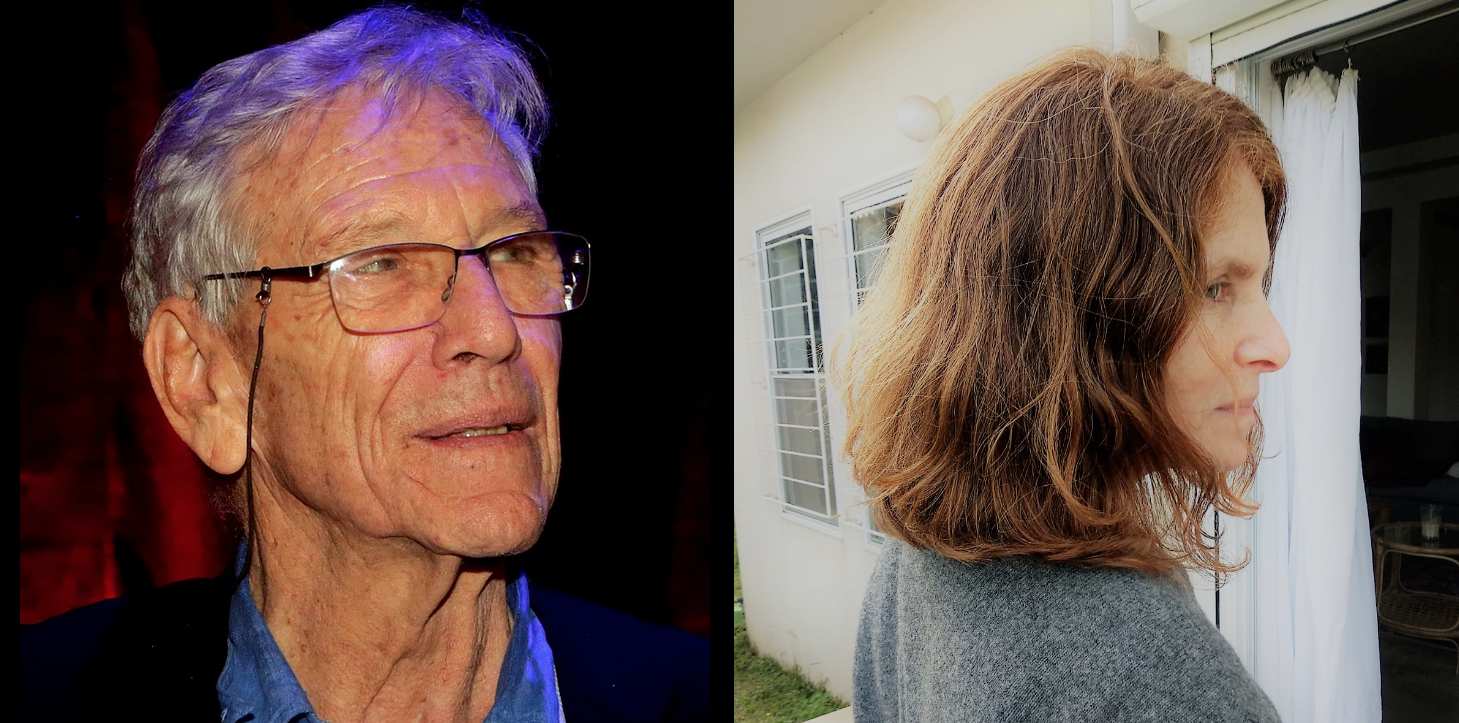

Nelle ultime settimane, con l’uscita dell’autobiografia di Galia Oz Qualcosa travestito da amore, un vero e proprio terremoto si è abbattuto sulla scena culturale israeliana. Nel libro, la figlia dello scrittore di fama internazionale Amos Oz (1939-2018), accusa il padre di averle perpetrato violenze sistematiche sin dalla prima infanzia, suscitando così dibattito e scandalo in Israele e nel mondo.

«Nella mia infanzia mio padre mi ha picchiata, ha imprecato contro di me e mi ha umiliata. La violenza è stata creativa: mi ha trascinato fuori casa e mi ha cacciato via. Mi ha chiamato schifezza. Non una passeggera perdita di controllo e non uno schiaffo in faccia qui e lì, ma una routine di sadico abuso».

Le prime inequivocabili affermazioni si incontrano già sulla copertina, a testimonianza di un’urgenza di raccontarsi confermata dalla stessa Galia Oz in un’intervista alla giornalista Dana Weiss, andata in onda in Israele sul canale 12: «Tacere tutti questi anni è stato molto faticoso. Aspettavo che venisse pubblicato il libro. Poi le cose sono andate per le lunghe a causa del covid... mi sentivo come uno che aspetta un intervento per tornare alla vita».

Galia Oz, nota a sua volta come scrittrice di libri per bambini, denuncia una quotidianità costellata da episodi di violenza fisica e psichica, che comprendeva percosse, insulti, offese e umiliazioni gratuite. Una bambina di otto anni costretta a nascondere i lividi, complice il silenzio omertoso della famiglia che, dall’uscita del libro, nega fermamente ogni affermazione, schierata all’unanimità in difesa dello scrittore defunto.

Oz non si lascia intimorire dalla discrepanza con le dichiarazioni degli altri famigliari, al contrario, sostiene di essere in possesso di una o più lettere di ammissione del padre che, per giustificarsi, l’avrebbe persino accusata di averlo amato più di quello che una bambina deve amare il proprio genitore.

La prima questione che si presenta è che il padre violento di cui parla Galia Oz è Amos Oz, scrittore e personaggio pubblico, uomo simbolo, elogiato in tutto il mondo per le sue idee di pace, e più volte candidato al Nobel. Come porsi ora rispetto alle file dei suoi libri che da anni riempiono gli scaffali delle nostre librerie?

È Galia stessa a venirci in aiuto, suggerendo di accantonare stupore, dubbi e delusioni, e convivere con le sue sconvolgenti affermazioni, considerandole un’eredità del padre al pari dei suoi meravigliosi romanzi: «Non si assegna il premio Nobel in base all’umanità. Non invito a bannare, né bruciare libri. Sappiamo che Tolstoj era un pessimo uomo di famiglia e che Caravaggio ha quasi certamente ucciso un uomo... la mia non è una crociata».

Oz sostiene di aver tentato di parlare in passato, ma di essere stata messa sistematicamente a tacere con la scusa che il padre aveva avuto un’infanzia difficile. Nel tempo sarebbe stata definita pericolosa per sé e per gli altri e, infine, pazza.

In questa sede suggerisco di evitare di cadere nella tentazione di soppesare le parole di Galia Oz, per decretare quale percentuale di veridicità attribuirvi, e propongo piuttosto di soffermarci sull’elemento della pazzia.

Dalla lettura di Qualcosa travestito da amore sembrerebbe di capire che quei rituali instancabilmente reiterati, che comprendevano la cacciata da casa della bambina per poi riammetterla, fossero strumentali all’equilibrio emotivo dello scrittore. Da qui l’esigenza di «sacrificare» una vittima tra le mura domestiche per mostrarsi integro al cospetto del mondo esterno.

Quest’interpretazione mi ha ricordato gli scritti dello psichiatra Harold S. Searles, noto studioso della schizofrenia, il quale, tra le altre cose, sostiene che «il tentativo di far impazzire l’altro può essere motivato prevalentemente dal desiderio di esteriorizzare, liberandosene in tal modo, la minacciosa follia che uno sente in sé stesso».

Unico bambino in una famiglia di europei estremamente colti, ma profondamente infelici e privi di mezzi, alle prese con le rigide condizioni della Gerusalemme mandataria dei primi anni 40, Amos Oz non ebbe certo un’infanzia felice, culminata nel suicidio della madre quando aveva solo dodici anni. All’età di quindici anni lo scrittore sostituì il cognome di nascita Klausner con quello di Oz, in ebraico «coraggio», per sbarazzarsi del passato e cominciare una nuova vita nel kibbutz Hulda, aderendo così con pienezza al socialismo radicale in cui credeva fermamente.

Non è dunque da escludersi che, anche una volta insediatosi nel kibbutz, l’Oz adulto abbia continuato a percepire la minaccia dei fantasmi del passato, primo tra tutti lo spettro della depressione della madre, lottando contro di essi per non venirne sopraffatto. Una sorta di conferma della necessità di Amos Oz di contenere la pazzia attraverso una «razionalità violenta» sembra trovarsi anche nella sua produzione letteraria, costellata da personaggi, quasi sempre femminili, al limite della follia. Per contrastare queste donne silenziose, tra il depressivo e l’isterico, Oz sceglie infatti di collocare figure maschili banali, al limite della noia, come Michael, in Michael mio (1968), e Theo in Non dire notte (1994).

Il pensiero dicotomico di Oz e la sua preoccupazione per il patologico, è evidente anche nel saggio Nota su me stesso (1975), nel quale egli non nasconde una certa avversione verso un modello ebraico diasporico che definisce «malato» e mentalmente disturbato, e al quale contrappone la vita sana del kibbutz, fatta di lavoro, semplicità, condivisione, uguaglianza e «progressivo miglioramento della natura umana». Nel medesimo saggio egli si augura inoltre che alla moglie e ai figli vengano risparmiati almeno alcuni dei tormenti gerosolimitani sofferti da lui e dai suoi famigliari.

Davvero un paradosso se pensiamo che proprio nello stesso kibbutz egli avrebbe perpetrato le violenze di cui lo accusa la figlia. Se poi, come affermerebbe la figlia Fania, nell’eccentrismo di Galia lo scrittore avesse ravvisato i geni di quella stessa follia della madre dalla quale temeva segretamente di venire contagiato, ciò spiegherebbe almeno in parte la furia irrazionale con la quale si sarebbe scagliato contro la bambina.

C’è dunque da chiedersi se la figura di Gallia non abbia svolto una funzione equilibrante all’interno della patologica famiglia Oz, motivo per cui sradicarla, liberandola dal ruolo oggettivato, avrebbe implicato la necessità di nuovi assetti e ridefinizioni che avrebbero richiesto un tale investimento emotivo da parte dei soggetti coinvolti da costituire un deterrente. Allo stesso modo anche oggi, se la presa di posizione di Galia rappresenta una minaccia all’immagine dello scrittore defunto, nondimeno essa funge da collante e catalizzatore delle nevrosi dei membri superstiti della famiglia Oz, i quali, con una discreta dose di ipocrisia, se ne servono per tenerle a bada.

«Questo libro parla di me, ma non solo (…). Case come quella in cui sono cresciuta in qualche modo fluttuano nello spazio, lontano dagli assistenti sociali, fuori dal raggio di influenza di rivoluzioni come #MeToo, senza lasciare un segno sui social media. Terrorizzate e isolate, nascondono i loro segreti con saggezza come famiglie criminali».

Galia Oz conclude con un monito, per avvertirci che se quanto racconta è accaduto in una casa insospettabile come la sua, può succedere davvero a chiunque.