È un pomeriggio di fine maggio a Tel Aviv. Dror Mishani mi ha dato appuntamento alle 18 in un piccolo centro commerciale del quartiere residenziale dove abita, a una ventina di minuti dal centro città. Con mia piacevole sorpresa mi attende un piccolo caffè sul retro circondato da un bosco. È la prima volta che mi siedo al tavolino di un bar dalla fine del lockdown, così, mentre lo aspetto, godo compiaciuta del privilegio ritrovato complice la magia della luce che precede i tramonti estivi del medioriente.

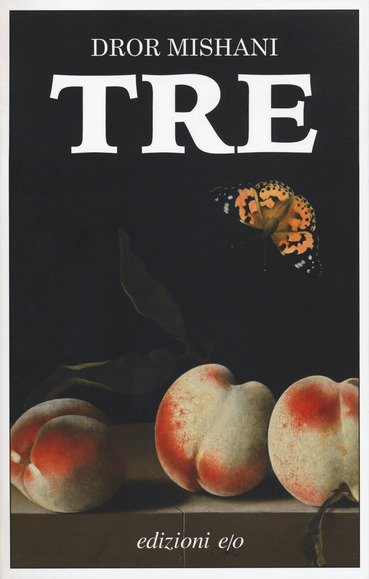

Non è la prima volta che incontro Mishani, ma nel ripassare la scaletta delle domande percepisco un’insolita curiosità verso l’esponente di punta del noir israeliano: oltre che autore, Mishani è anche studioso e docente di letteratura poliziesca all’Università di Tel Aviv. Il suo ultimo libro, Tre, ha come protagoniste tre donne. Orna, un’insegnante di liceo sulla quarantina, Emilia, una badante lettone immigrata in Israele ed Ella, giovane madre insoddisfatta. E tutte e tre trovano lo stesso uomo, Ghil.

Prima di parlare di Tre, le chiederei di spiegare cosa l’ha condotta a scegliere il romanzo giallo e quale importanza attribuisce al poliziesco come scrittore e come studioso.

Dal punto di vista storico-temporale mi sono imbattuto nel romanzo giallo a Parigi, dove mi ero trasferito subito dopo aver conseguito la laurea in letteratura ebraica e giurisprudenza a Gerusalemme. Per migliorare il mio francese un’insegnante della Sorbona mi suggerì di cominciare a leggere i romanzi gialli di Simenon perché scritti in un linguaggio relativamente facile. È dunque leggendo la serie di Maigret che mi sono appassionato, finendo per leggere in francese tutto il genere, compresi i gialli americani, inglesi e scandinavi. Una volta conseguito il master con una tesi sul concetto di mizrachiut (i mizrachim sono gli ebrei giunti in Israele dai paesi arabi) pensai di cambiare completamente argomento e scrivere un dottorato sulla nascita del romanzo giallo, sul suo affermarsi a partire dalla metà del secolo XIX e sulle motivazioni storico, ideologiche e politiche per le quali questo genere non ha preso piede nella letteratura in lingua ebraica.

Negli stessi anni, tuttavia, lavoravo come redattore per la casa editrice Keter dove, mentre mi occupavo di autori israeliani come Amos Oz e Sayed Kashua, chiesi all’editore di affidarmi una collana di libri gialli classici in traduzione ebraica. Fu allora che compresi che la mia vocazione non era quella di scrivere un dottorato, bensì di riprodurre in ebraico il romanzo giallo di carattere psicologico e realistico della tradizione europea. In realtà non si è trattato di un vero e proprio cambiamento di rotta. Un osservatore attento può infatti scorgere una continuità con la mia ricerca precedente sulla presenza dei mizrachim nella letteratura ebraica (pubblicata in Israele nel 2006) poiché il romanzo giallo è proprio uno dei canali attraverso i quali i mizrachim sono entrati a far parte di essa. Negli stessi anni in cui uscivano romanzi come Cinque Stagioni di A.B. Yehoshua o La scatola nera di Amos Oz, Batya Gur scriveva il primo vero romanzo giallo in lingua ebraica, Delitto in una mattina di sabato (1987).

Questo romanzo si interroga sulla questione della mizrachiut attraverso il protagonista, l’investigatore di polizia Michael Ohayon, israeliano di origini marocchine, storico mancato, che abbandona gli studi all’università per indagare un omicidio avvenuto presso la Società Psicoanalitica di Gerusalemme. La contrapposizione e la tensione tra l’élite ebraica degli psicoanalisti di origini tedesche e ashkenazite e l’esponente del mondo mizrachi-sefardita, così come il senso di inferiorità di quest’ultimo, sono al centro del romanzo della Gur.

Allo stesso modo il romanzo Giornale locale (1989), della scrittrice Shulamit Lapid, pone al centro una protagonista mizrachit, quasi come se fosse il giallo, in qualità di romanzo «periferico» rispetto alla produzione letteraria israeliana, a permettere a queste autrici di parlare dei mizrachim, categoria confinata alle periferie della medesima società. Del resto quando Batya Gur, allora critica letteraria per il quotidiano "Haaretz", sentì l’impulso di pubblicare un romanzo, non osando fare concorrenza a scrittori come Yehoshua e Oz, affermò in un’intervista di voler scrivere «solo un romanzo giallo». E questo vale anche per me, dal momento che, a prescindere dalla passione per il genere, non posso negare che dal punto di vista psicologico mi è stato più facile entrare nella letteratura israeliana dalla porta sul retro che non da quella principale.

Tuttavia Tre è un romanzo molto sofisticato. È dunque così importante il genere, o alla fine un romanzo si afferma e valuta per la sua qualità, a prescindere dalla classificazione?

Quella con il giallo è un’identificazione a cui tengo molto, sia come lettore che come scrittore, al punto che quando la casa editrice francese stava per inserirmi nella collana Blanche di letteratura generale dietro raccomandazione di un noto scrittore israeliano, ho apprezzato il complimento, ma, ciononostante, ho insistito per entrare a far parte della collana del noir. Però ha ragione, in un certo senso nell’ultimo libro ho percepito il bisogno di allontanarmi dagli schemi ripetitivi e dal personaggio di Avraham, per inoltrarmi in una nuova avventura.

Mi sembra ne sia valsa la pena! Ma come si colloca il romanzo giallo israeliano rispetto a quello del resto del mondo?

Purtroppo Israele non regge il confronto con gli altri paesi. Nei paesi scandinavi per esempio, il genere giallo è emerso negli anni 60 grazie al contributo di Maj Sjöwall e Per Wahlöö, una coppia di marxisti che si prefisse di analizzare la società svedese facendo del giallo uno strumento letterario dalla valenza politica per affrontare temi come quello del welfare o della violenza sulle donne. Non solo, ma ogni scrittore deve poter contare sulla tradizione di chi ha approcciato il genere letterario prima di lui, e lo stesso vale per i lettori. Così negli anni 80, sulla scia di Sjöwall e Wahlöö, con l’arrivo degli immigrati dai Paesi baltici, vedendo nel razzismo un «reato» Henning Mankell abbandonò poesia e teatro, affidandosi al genere giallo per denunciare il razzismo. Forte della stessa tradizione si è affermato successivamente anche Stieg Larsson con la trilogia Millennium.

In Italia naturalmente c’è il grande Camilleri, ma non solo, molti dei grandi scrittori come Leonardo Sciascia o Emilio Gadda hanno flirtato con il romanzo giallo. Lo stesso può dirsi per Patrick Modiano in Francia, o per Borges e Bolano in Sud America che elevano il genere pur senza scrivere il giallo «puro» alla Agatha Christie.

Tutto questo non avviene in Israele, motivo per cui il giallo resta un genere modesto e minore. La letteratura israeliana è infatti ancora profondamente impegnata con i grandi temi della società al suo interno, mentre per tradizione il romanzo giallo non è affatto nazionalistico, al punto che Edgar Allan Poe, fondatore del genere, scriveva in America ambientando le trame a Parigi, mentre Agatha Christie scriveva in inglese ambientandole in Belgio. Per lo stesso motivo in Israele non hanno successo anche altri generi come la fantascienza.

Secondo lei, a proposito di nazionalismo, il lettore che legge i suoi libri in traduzione italiana ne percepisce i protagonisti come ebrei?

Io spero di no, spero che li percepisca come israeliani. Da questo punto di vista sono un sostenitore della tesi di A.B. Yehoshua e anche per me la categoria «israeliani» è non solo valida ed esistente, ma più importante di quella di «ebrei». Quest’ultima è molto interessante dal punto di vista intellettuale e testuale-letterario, ma sotto il profilo della mia identità personale quella israeliana è radicata e prevalente.

Sul filone della letteratura yiddish, o della produzione sulla Shoah, anche recenti serie televisive di Netflix, come Unorthodox e Fauda alimentano lo stereotipo dell’ebreo come «altro». Al contrario Ghil, protagonista di Tre, propone al lettore un ebreo/israeliano meno «diverso», uno che una volta tanto non è vittima, né uccide il «nemico» palestinese, bensì un serial killer di donne come ce ne sono purtroppo ovunque. Come inquadrerebbe la drammatica «banalità» di femminicida di Ghil?

Dal mio punto di vista Israele è così banale che non ho dubbi che l’israeliano possa essere «normale» come chiunque. Io sono cresciuto a Holon leggendo autori stranieri come Kafka e Beckett. Quando all’università mi sono accostato alla letteratura ebraica ho trovato difficile identificarmi con le ambientazioni religiose di Gerusalemme o con quelle eccessivamente laiche di Tel Aviv, piuttosto che con i ricorrenti motivi militari o della seconda generazione della Shoah.

Questi grandi temi che fanno da sfondo alla letteratura israeliana hanno ben poco a che vedere con la periferia urbana dove sono cresciuto, dove il ceto medio-basso cerca come può di sbarcare il lunario. Forse per questo motivo, anche dal punto di vista estetico mi sono prefisso di inoltrarmi nelle zone più grigie, zone non simboliche e prive di rilevanza storica e nazionale, dove si muovono e agiscono dei perfetti sconosciuti.

Già con il mio primo libro, Un caso di scomparsa, ho sfidato il lettore presentandogli il rapimento di un ragazzino. Un libro senza Shoah, Iran né Hamas, dove si consuma «solo» un dramma familiare. In sostanza, sia nei romanzi precendenti che in Tre, il mio scopo è di parlare della violenza interna alla società israeliana. La particolarità del romanzo giallo è infatti quella di rivolgere i riflettori verso l’interno, cercando la violenza nel tuo letto, nel tuo salotto e nella tua casa, e forse questa è la ragione per cui non piace sufficientemente agli israeliani.

Mi preme di trasmettere che la violenza nei confronti delle donne o dei bambini ha una connotazione politico-sociale. Non faccio diagnosi psichiatriche, ma sono certo che non si tratti solo di psicopatici, bensì anche di violenza politica resa possibile dal sostrato sociale israeliano nel quale una badante straniera come Emilia conduce un’esistenza solitaria e non protetta, e una donna divorziata come Orna può venire isolata dai circoli che frequentava. È ovvio che la violenza sociale si somiglia tra un paese e l’altro, ma qui ci addentriamo nel campo del sottile confine tra universale e particolare.

Se il tema della solitudine delle badanti come Emilia trova corrispondenza anche in Europa, Orna è una rivelazione israeliana, sintomo della debolezza di una società fondata prevalentemente sulla famiglia. La socialità in Israele si svolge intorno alla coppia e ai figli, o agli amici dei tempi del servizio militare, e chi non può attingere a queste risorse viene facilmente tagliato fuori con il rischio di sperimentare situazioni di vero e proprio isolamento. Chi direbbe che nel caldo e colorito Medioriente ci sia tanta solitudine e alienazione?

Sì, Orna non versa in condizioni disagiate, tuttavia affronta la vergogna dell’abbandono da parte del marito nascondendosi alla società. Ed è proprio questo suo isolamento che favorisce Ghil… Si tratta di una dinamica che va oltre il dolore privato e personale. In ebraico si usa l’espressione «zofe le beit Israel» in riferimento allo scrittore che guarda dall’alto la «casa d’Israele» come se si trattasse di un’unica famiglia. Al contrario io penso che non ci sia una casa sola, bensì tante case, o meglio appartamenti, a loro volta divisi in stanze. Il mio ruolo di scrittore è quello di sbirciare dal buco della serratura e raccontare non una storia sola, bensì storie diverse di israeliani.

Ha detto di non avere una diagnosi della condotta di Ghil. Cosa ha provato come scrittore nel descrivere una scena drammatica e crudele come quella dell’omicidio di Orna?

Ho compreso meglio questo aspetto nel corso delle interviste in occasione del lancio del libro in Germania. Nella stesura di una scena come questa lo scrittore si trova paradossalmente a identificarsi in entrambi i ruoli, di vittima e di assassino. Se dunque da una parte ho provato un grande dolore per Orna, nel contempo ho sperimentato anche gioia e compiacimento nella percezione di scrivere una scena di qualità sotto il profilo estetico e artistico, pur consapevole di essere all’apice della crudeltà.

Se ho scritto il libro in piena identificazione con Orna ed Emilia, al punto che ho dovuto concedermi delle pause per elaborare il lutto di entrambe, nonostante tutto la logica del romanzo è quella di Ghil, ossia del travestimento. Tre infatti è un libro che, almeno al principio, inganna, al punto che se non hai letto le recensioni, penseresti che si tratti di un libro piacevole sul tema dell’amore e della coppia. Lo definirei un romanzo sul femminicidio che si finge una storia d’amore.

È "solo" un romanzo giallo

A colloquio con Dror Mishani che con il suo fortunato giallo "Tre" contribuisce a riequilibrare il volto di Israele nell’immaginario dei lettori in lingua italiana

/ 22.06.2020

di Sarah Parenzo

di Sarah Parenzo