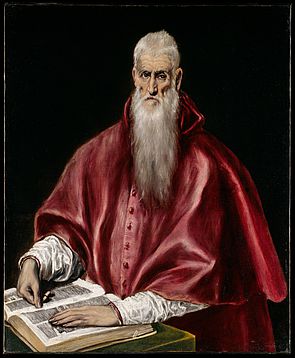

Così come accaduto ad altre figure eccentriche della storia dell’arte, l’opera del Greco, all’anagrafe Domínikos Theotokópoulos, pittore nato a Creta nel 1541, formatosi a Venezia sotto la guida di Tiziano e poi trasferitosi nel 1576 a Toledo dove trascorse gran parte della sua vita guadagnandosi il nomignolo con cui ancor oggi è noto, ha dovuto passare attraverso un lungo periodo di oblio prima di essere riscoperta tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi del Novecento. Una riscoperta che non si deve unicamente a un processo di revisione storica e di rivalutazione critica condotta sul filo di una più precisa ricostruzione filologica del suo percorso artistico e del suo catalogo, ma che matura soprattutto in un clima culturale generale segnato dall’avvento della modernità.

È infatti in prima battuta tra alcuni poeti e letterati e all’interno delle cerchie di artisti impegnati ad affermare la rivoluzione dell’arte moderna che nasce un vero e proprio culto per questo artista, che nella seconda metà del Cinquecento ha saputo fondere in un singolare e sorprendente impasto linguistico l’originaria matrice bizantina, la lezione del colorismo veneto e la raffinata e artificiosa affettazione del manierismo romano. Nelle anatomie allungate e deformate fino allo spasimo, nelle pennellate nervose e febbrili e nelle cromie metalliche e dissonanti delle sue opere mature, per spiegare le quali la mania scientista del secolo scorso è arrivata a evocare disfunzioni ottiche come l’astigmatismo o addirittura l’abuso di sostanze stupefacenti quali la marijuana, la «grecomania» dilagante tra Otto e Novecento ha visto invece la straordinaria capacità pittorica di un artista che, liberatosi dalle convenzioni artistiche del proprio tempo, è stato in grado di dare forma al proprio misticismo visionario, anticipando la modernità.

Del resto, come scriveva lo storico dell’arte italiano Corrado Ricci nel 1913, in un momento in cui quindi i suoi dipinti erano ormai già «apprezzatissimi, cercatissimi e pagatissimi», quella sua maniera per lungo tempo considerata stravagante e ridicola, aveva in sé «qualcosa di piccante, come certi cibi troppo maturi, ad esempio il gorgonzola che fa i vermi o la pernice un po’ passata, due cose che mandano in solluchero i veri buongustai!». Buongustai tra i quali figurano non solo letterati come Rainer Maria Rilke e Maurice Barrès, ma anche una fittissima schiera di artisti che vanno dai primi impressionisti ai rappresentanti di alcuni dei più importanti movimenti d’avanguardia di inizio Novecento, in particolare quelli iscrivibili nella temperie espressionista. Tra i più ferventi ammiratori del Greco in ambito artistico spicca soprattutto quella che a buon diritto può essere considerata la linea genealogica principale della pittura moderna, quella cioè che da Manet, passando per Cézanne, arriva a Picasso e che non a caso è costituita da tre veri e propri gourmand dell’arte. Ma poi, a testimonianza della grande fascinazione esercitata in maniera trasversale dalla sua opera si possono ricordare, e l’elenco sarebbe ancora largamente incompleto, i nomi di Eugène Delacroix, Robert Delaunay, Max Beckmann, Oskar Kokoschka, August Macke, Franz Marc e Wilhelm Lehmbruck.

Il rapporto tra El Greco e una modernità artistica che lo trasforma nel suo principale antesignano, riuscendo così a mantenere un seppur labile legame con quella stessa tradizione da cui si vuole svincolare, non è solo un fatto abbondantemente noto e ampiamente sviscerato all’interno della storiografia artistica, ma è stato oggetto negli ultimi anni di alcune importanti rassegne, in primo luogo la grande mostra El Greco und die Moderne curata nel 2012 da Beat Wismer al Kunstpalast di Düsseldorf cui ha fatto seguito nel 2014 l’esposizione El Greco y la pintura moderna al Museo del Prado. In entrambe queste mostre, ma in particolare in quella del Prado, e nei rispettivi cataloghi, al rapporto tra Picasso e El Greco è stato dato ovviamente ampio spazio.

Se alla mostra Picasso-El Greco, curata da Carmen Gimenez e attualmente in corso al Kunstmuseum di Basilea non si può quindi attribuire il merito di dissodare un terreno ancora in gran parte incolto, le si può però riconoscere quello di focalizzare con più precisione e ampiezza lo stretto rapporto che lega due delle maggiori glorie artistiche spagnole e di farlo attraverso un nutrito numero di esempi, quasi sempre di grande livello anche se – prescindendo dai capolavori inamovibili quali le Demoiselles d’Avignon o La sepoltura del Conte di Orgaz – manchevole di alcune opere emblematiche. Nel caso del Greco pensiamo ad esempio alla Visitazione, al Laocoonte e alla Visione di San Giovanni, mentre per quanto riguarda Picasso, se non stupisce, visto il clima di guerra, l’assenza di un capolavoro del Periodo Blu conservato al Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo come Le due sorelle, sorprende abbastanza la mancanza del Ritratto di un pittore (da El Greco) del 1950, anche perché di collezione privata svizzera.

Partendo dai primi schizzi e disegni accademici in cui il giovane Picasso si misura con la storia dell’arte e in primo luogo con quella dell’arte spagnola, mostrandosi fin da subito affascinato soprattutto dai ritratti del Greco – e lo rimarrà per tutta la vita come ricorderà lui stesso in un’intervista con il suo gallerista Daniel-Henry Kahnweiler nel 1955 – la mostra delinea un percorso che per via di confronti puntuali vuole evidenziare la presenza del Greco «alle spalle» di Picasso in tutte le diverse fasi della sua carriera artistica. Ora, se questa presenza è particolarmente evidente in alcune opere del Periodo Blu e Rosa e se nella produzione tarda è addirittura esplicitamente dichiarata, risolvendosi in un gioco sottile con la storia dell’arte che del resto coinvolge anche altri artisti (pensiamo alla serie che Picasso dedica a Las Meninas di Velasquez nel 1957), l’influenza del Greco risulta invece meno evidente nella fase cubista successiva alle Demoiselles (opera in cui il riferimento alla Visione di San Giovanni è invece palese).

Se la mostra si sforza di evidenziare come Picasso continuasse a trovare ispirazione nelle opere del Greco anche nella fase del cubismo analitico, sottolineando analogie di pose e gesti tra i due pittori che risultano a volte un po’ forzate, ci sembra di poter dire che in questo caso la lezione più importante del Greco arrivi a quel raffinato ma voracemente famelico buongustaio che era Picasso per via indiretta, ossia attraverso la mediazione decisiva di un altro grande cultore dell’artista cretese: Paul Cézanne.