«A questo punto allora dobbiamo chiederci che cosa sia veramente successo e che cosa ci abbia resi “superiori”, rispetto al resto del mondo animale e degli altri Ominidi. Le cause potrebbero essere diverse, ma quel che è certo è che la cultura è stata certamente un fattore determinante, più dell’ingrandimento del nostro cervello, della stazione eretta e persino del linguaggio articolato».

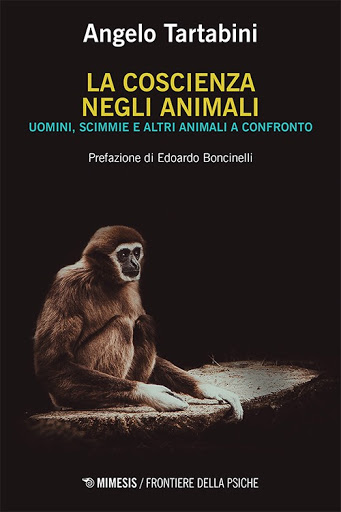

Se gli animali abbiano una cultura o almeno una coscienza è argomento perno dell’ultimo libro dello psicologo Angelo Tartabini, La coscienza degli animali. Il volume è subito sdoganato da una prefazione di Edoardo Boncinelli, vera e propria star della genetica e delle sue implicazioni filosofiche, il quale si preoccupa di concedere al mondo animale (agli scimpanzé in modo particolare) parecchie espressioni di una seppur semplice e rudimentale coscienza: alcuni comportamenti osservabili dichiarerebbero infatti l’altruismo, l’empatia, la vergogna, la morale sociale.

All’elenco boncinelliano si potrebbe aggiungere per esempio anche il senso della morte, la consapevolezza del fatto che la vita ha una sua fine; nel suo bel libro dedicato alla comunicazione degli animali, il biologo statunitense Carl Safina descrive il lutto degli elefanti, che letteralmente piangono quando un esemplare del loro branco muore, e dopo avere tentato di sollevarlo coprono il compagno perduto con rametti. Su un punto, Boncinelli sembra comunque definitivo: «l’unica vera differenza significativa è per me l’uso del linguaggio».

Snodo centrale del libro di Tartabini è quindi il capitolo dedicato al linguaggio e a quanto questa abilità dell’uomo ne espliciti una coscienza superiore. Si tratta di vedere se la comunicazione degli animali che sanno comunicare meno peggio, segnatamente talune scimmie, condivida con quella dell’uomo la propensione alla collaborazione, il desiderio reciproco tra gli interlocutori di passarsi delle informazioni. La posizione eretta e la conseguente liberata abilità gesticolatoria avrebbero sviluppato in pieno le capacità comunicative e quindi linguistiche dell’uomo, con i loro segni e i loro significati, poi passati al canale fonico-articolatorio solo in un secondo momento.

Prima si parlava con le mani e con i gesti, insomma, poi gli stessi segni hanno trovato uno sbocco sonoro. Gli scimpanzé non dispongono evidentemente di tutto il corredo, ma un po’ lo apprendono. È il caso di Kanzi, scimpanzé femmina, che facendo leva su uno stato di coscienza accettabile, riuscì negli anni Novanta del Novecento a imparare una cinquantina di gesti-parola e a combinarli in piccoli atti linguistici. Tra questi ultimi anche osservazioni sull’esperimento stesso cui il ricercatore l’aveva sottoposta: come dire, so che cosa stai facendo con me e più o meno quali sono i tuoi intenti.

Libri che non hanno paura di esplorare senza riserve territori avanzati del proprio dominio di ricerca come questo hanno spesso immagini curiose. Qui, l’avvicinamento tra il comportamento umano e quello degli scimpanzé nani, i bonobo; per rispondere a una delle esigenze primarie su cui si fonda il linguaggio animale, la ricerca di un partner per la riproduzione (con annessi e connessi più o meno piacevoli), sembra che i maschi di queste scimmie si presentino al cospetto della femmina con un dono per renderla docilmente arrendevole; «nel caso specifico un pezzo di canna da zucchero di cui vanno ghiottissimi».

Analogamente l’uomo; con gioielli e profumi naturalmente, ma anche con il linguaggio verbale e tutto quanto possa costruire una certa loquacità: gesti, posture, agitare delle mani, quello che lo psicologo evoluzionista Geoffrey Miller chiama «una sorta di coda di pavone in cui i colori, la forma, la bellezza e la dimensione enorme della coda vengono sostituiti nell’uomo dalle parole, dal lessico, dalla rima, dalla prosodia, dalla semantica, da tutto quello che nascondiamo dietro di loro». La chiacchiera per rimorchiare, in parole povere.

Bibliografia

Angelo Tartabini, La coscienza degli animali. Uomini, scimmie e altri animali a confronto, Sesto San Giovanni, Mimesis, 2020

Di amori e di chiacchiere

La coscienza degli animali nell’ultimo libro dello psicologo Angelo Tartabini; tra facoltà del linguaggio e capacità cognitive degli scimpanzé

/ 31.08.2020

di Stefano Vassere

di Stefano Vassere