Non saprei dire come stia di salute l’idioma romancio, quarta lingua nazionale della Confederazione, di pari dignità amministrativa ma – nei fatti – un gradino più in basso rispetto alle altre tre, per ragioni difficilmente contestabili. A partire dal 1990 ha visto dimezzarsi il numero dei suoi parlanti, oggi poco più di trentamila, eppure continua caparbiamente a esistere in piccole nicchie molto fiere, contrassegnate da una grande vivacità culturale. E poiché la produzione letteraria ha un suo peso anche in quest’ambito, sarei tentato di affermare che fintanto che ci saranno scrittori come Dumenic Andry (in passato avrei detto Andri Peer, o Selina Chönz) la sopravvivenza del romancio è garantita ancora per molto tempo.

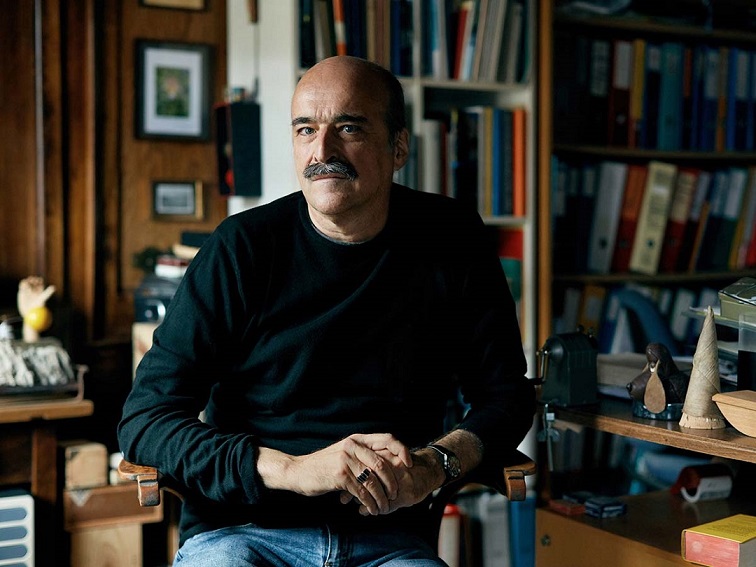

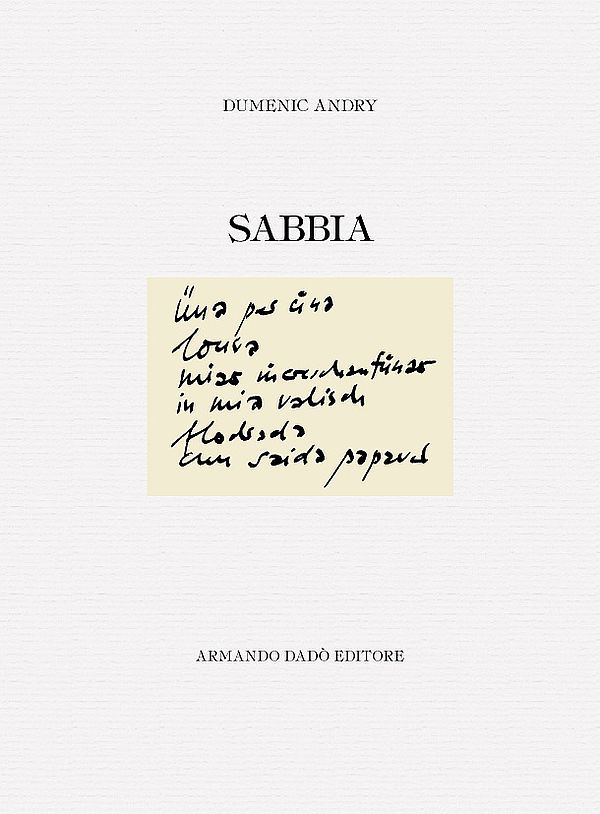

Letterato di formazione, studioso di cultura grigionese e apprezzato animatore radiofonico, Dumenic Andry è un poeta colto e accogliente al tempo stesso, distillatore di piccoli cristalli brevissimi giocati sulla verticalità, quasi alla maniera del primo Ungaretti (con in più solo un lieve tocco di ironia): «mezzo raggelato / mi vorrei / avvolgere nella / tua voce / ché i sogni / non riscaldano». Noto al pubblico italofono per aver rappresentato il suo Cantone nella Raccolta della poesia svizzera pubblicata nel 2013 dalle edizioni Alla chiara fonte, Andry si presenta oggi con un nutrito numero di testi radunati sotto il titolo Sabbia (Sablu), che gli valse il Premio svizzero di letteratura nel 2018.

Ai valori simbolici e perciò poetici del termine «sabbia» è dedicata la postfazione di Clà Riatsch, professore emerito di letteratura retoromancia all’Università di Zurigo. Dalla sabbia si giunge facilmente al mare e quindi al viaggio, ma anche alle orme e alle ombre accolte dalla sua superficie, immagine delicata di un linguaggio ancestrale e preverbale: «zampettii / agitati / s’incrociano / e s’intrecciano / sulla sabbia umidiccia / della riva // peste / lasciano / gli uccelli / nel cielo». I granelli che scivolano nel collo di una clessidra, in una poesia che ne mima graficamente le forme come faceva Dylan Thomas, segnano il passo lento e inesorabile del tempo, reso icasticamente da tre tori che giacciono morti sull’arena.

Quella di Andry è davvero una poesia essenziale, stratificata nei significati, la cui densità non deriva però da allusioni simboliche o da scelte lessicali ardite quanto da simmetrie e parallelismi, spesso binari, che sanno sfruttare al meglio i costrutti metaforici e la disposizione spaziale del testo: «le mie scarpe / per correre / nei boschi / hanno stringhe / tutte nodi / e intrichi e / suole di piombo // il mio desiderio / lui, va / scalzo». Dietro una simile poetica, solo apparentemente ludica e superficiale, stanno questioni fondanti: è la metafora che cerca di descrivere una realtà che sfugge, oppure è la realtà a essere metafora e perciò essa stessa linguaggio? Altrimenti detto: il poeta crea oppure ascolta (trova)? Da secoli, se non da millenni, questi interrogativi determinano la natura stessa del fatto letterario.

Quel che più conta infatti, al di là dei meriti stilistici e della consapevolezza formale di Andry, è la sua capacità di guardare lontano, oltre il ristretto ambito antropologico entro il quale si muovono spesso le lingue di minoranza (in questo caso, il contesto alpino), per dialogare alla pari con la grande tradizione letteraria europea e con orizzonti visuali inconsueti per uno scrittore svizzero.

Il traduttore Walter Rosselli fa spesso un lavoro egregio, favorito dalla comune appartenenza delle due lingue al ceppo neolatino: «faver / fiergiast / teis agen / frain» si muta ad esempio (e non è soluzione banale) in «fabbro / forgi / il tuo / freno». A volte forza un po’ la mano e non fa un grande servizio al testo di partenza, come quando spezza le «ragna- / tele / di rame» e perde per strada la successiva anafora («tailas / d’arogn / d’arom»), ma la regola è sempre quella: non sparate sui traduttori, troppo importante è il loro lavoro a favore della musica della letteratura nel caotico saloon in cui ci muoviamo tutti i giorni.

Promosso dalla benemerita Collana CH, dietro la quale si cela la Fondazione per la collaborazione confederale finanziata da tutti i Cantoni, il libro di Andry è il 13esimo della serie «Alea» dell’editore Dadò, lenta e timida nel suo procedere ma prestigiosa nei nomi (Bigongiari, Bonalumi, Isella, Bianconi, fino alla recente sorpresa di Piergiorgio Morgantini) e che in futuro si vorrebbe forse più coraggiosa e aperta ai giovani, anche per arricchire un panorama poetico a volte, nella Svizzera italiana, editorialmente un po’ monocromatico.

Dall’Engadina si vede il mare

Una raccolta in versi del poeta romancio Dumenic Andry

/ 30.11.2020

di Pietro Montorfani

di Pietro Montorfani