La breve ma eccezionale parabola biografica di Alfonsina Storni aveva tutte le caratteristiche per trasformarla in un mito (e così è stato): nata in uno sperduto paese delle prealpi ticinesi ma vissuta sempre in America Latina, donna forte ed emancipata, scrittrice e regista, femminista convinta sebbene non isterica, morì suicida a Mar del Plata dopo aver dato alla luce un figlio nato da una relazione extraconiugale. Si aggiungano poi una vociferata e forse leggendaria candidatura al Premio Nobel e, soprattutto, il commovente omaggio postumo di Ariel Ramírez (il compositore della Misa Criolla), cioè l’intramontabile Alfonsina y el mar. Ce n’è di che crearle un monumento scintillante e duraturo, senza ausilio di ulteriori pezze d’appoggio.

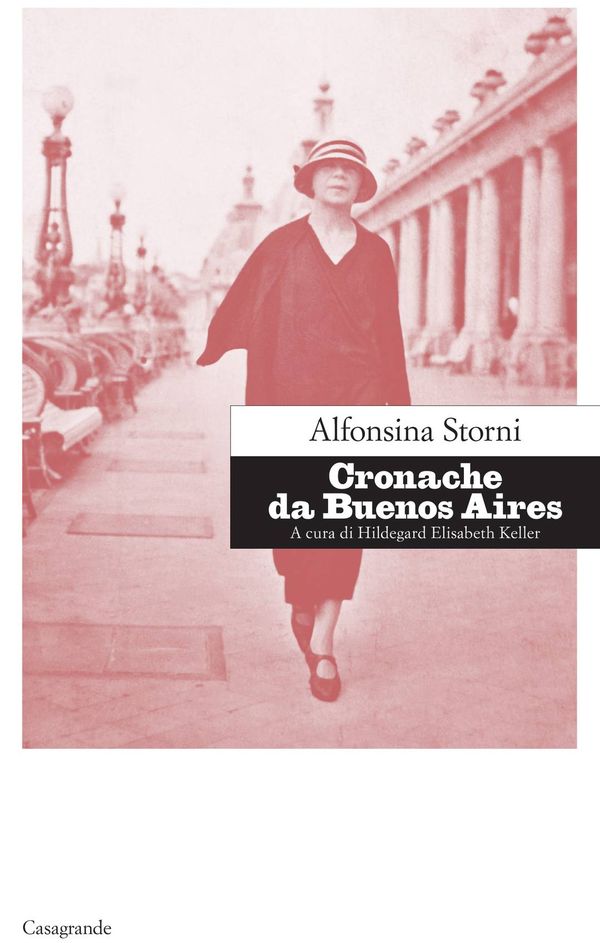

Per fortuna anche in casi così eclatanti ‒ la Storni è oramai l’«Alfonsina» per definizione ‒ è sempre possibile un ritorno alle fonti, una adeguata indagine storico-filologica atta magari a confermarne il mito, o a smentirlo soltanto in parte, ma con la forza dei documenti e non con quella delle suggestioni o dei «sentito dire». Il lavoro di Hildegard Elisabeth Keller, cui si devono una biografia della Storni di prossima uscita per Limmat Verlag (Distel im Wind, 2018) e questa bella antologia per Casagrande, tradotta da Marco Stracquadaini, è di quelli da salutare con il rispetto che sempre si deve a chi non abdichi al rigore della ricerca, nemmeno in presenza di una sana quanto fortissima infatuazione.

Alle otto ristampe dei Poemas de amor, apparsi per la prima volta a Bellinzona nel 1988, si aggiungono oggi le prose giornalistiche cui Alfonsina lavorò in pochi mesi febbrili tra il marzo del 1920 e il giugno dell’anno successivo, per due distinte testate argentine su cui tenne rubriche di argomento affine: Feminidades, firmata con il proprio nome sul settimanale «La Nota», e Bocetos femininos, nascosta dietro lo pseudonimo maschile di Tao Lao, sul quotidiano «La Naciòn», lo stesso che ospitò più tardi la celebre poesia di addio prima del suo tragico tuffo in mare (Voy a dormir).

Oggetto di entrambe le rubriche è naturalmente la condizione femminile nell’Argentina del primo Novecento, con un’unica puntata polemica, la più acre, in direzione della Svizzera italiana, al cui confronto le coste del Rio de la Plata paiono ad Alfonsina un faro di modernità e progresso: «Entriamo nelle case, facciamo la conoscenza della donna di campagna e ci lanceremo a correre lontano, colte da un senso di soffocamento. Quella donna ci sembrerà valere meno dell’intontito asinello montanaro delle nostre Ande: una specie di bracciante con titolo di moglie, di nutrice con titolo di madre, serva con titolo di donna» (Le elette del Signore).

Tolto questo estremo, non a caso dedicato alla sua patria d’origine, con la quale non ebbe mai molto a che spartire, il femminismo della Storni assume in genere toni meno risentiti, giocati su una leggerezza ironica ugualmente efficace, anzi, forse persino maggiore, come nel gustoso ritratto della Perfetta dattilografa: «Per ottenere una perfetta dattilografa si segua questo procedimento. […] Le si trucchino discretamente gli occhi. Si ossigenino i capelli. Si limino le unghie. Le si confezioni un vestitino alla moda, piuttosto corto. Le si comprima un po’ la pancia», e via di questo passo. Non meno severo è il suo giudizio sulla manicure, «mestiere grato alla donna forse in accordo con la pigrizia del sesso, che sceglie di preferenza compiti di poca spesa mentale e facile esecuzione».

Ecco il punto: è la donna, per Alfonsina, a scegliere la propria condizione, anche laddove esistano possibilità diverse (e ne elenca alcune, prelevate in gran parte dall’universo maschile). Oggetto dello sguardo polemico della Storni, del suo ragionare affilato, è insomma tutto un insieme di regole e convenzioni, tacitamente accettate da uomini e donne con pari responsabilità, entro una società che non sente di poter cambiare. Per molti decenni ancora, e in parte anche oggi, avrebbe avuto ragione.