Angelo Allegranza nel 1885 apre un atelier fotografico a Dangio (zona Donetta!), Eugenio Schmidhauser s’istalla ad Astano nel 1894. Qualche anno più tardi faranno altrettanto Ines Ceresa a Colla (una donna lassù, chapeau!), Roger Franzina a Cerentino e Raffaele Dominighetti a Indemini, seguiti a ruota da Filippo Ortelli a Meride e Agostino Metalli a Ludiano. Camilla Garbani Nerini (un’altra signora!) scende da Gresso a Muralto per aprire un laboratorio in Viale Stazione.

La diffusione della fotografia in Ticino, a macchia di un leopardo che tocca volentieri le località più discoste – in quel periodo ancora pionieristico d’inizio 900, è una delle molte e belle scoperte cui il visitatore andrà incontro nelle sale del Castelgrande di Bellinzona. Lì sono esposte le 150 opere che il curatore, Gianmarco Talamona, ha selezionato dall’Archivio di Stato per dar vita a Storie di Fotografia: il Ticino, i ticinesi e i loro Fotografi, 1855-1930. Una mostra che piacevolmente si trasforma in un racconto storico/iconografico del nostro Cantone, fatalmente caduto nel cliché Sonnestube (zoccoletti, boccalino, mandolini e sosta al grotto sotto un cielo sempre azzurro) quando l’apertura della Gotthardbahn segnò l’inizio di un turismo non ancora di massa, bensì ancora da lanciare, soprattutto a Nord delle Alpi.

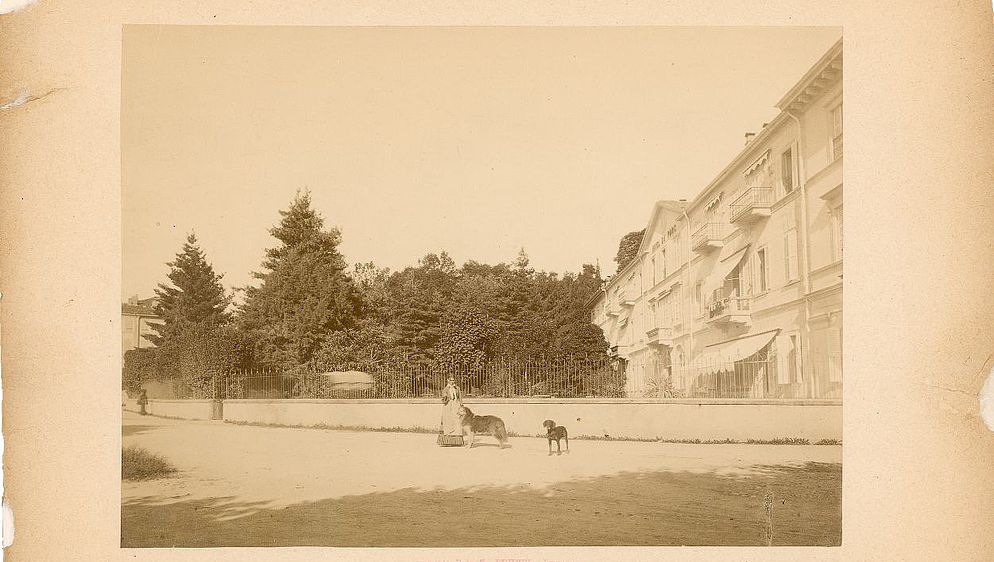

Dai vagoni sbucati ad Airolo scende un numero quasi impressionante di fotografi svizzerotedeschi: in pochi anni si inaugurano al sud delle Alpi quasi una ventina di studi-ateliers riconducibili a Confederati. Non si insediano in quelle zone discoste citate sopra, dove la fotografia è vista da qualche para-dilettante quale attività accessoria utile per sbarcare il lunario, bensì nei luoghi che più si prestano alla bisogna turistica: Lugano (con il tris d’assi Ceresio-Bré-San Salvatore), Ascona (col valore aggiunto dei balabiott del Monte Verità), Locarno con la Madonna del Sasso, miracolo architettonico che decisamente affascina – e attrae – gli züchini.

«Gli albergatori svizzerotedeschi, predominanti sia a Lugano sia nel Locarnese – si legge nel ricco catalogo della mostra – facevano capo a fotografi della stessa lingua e dallo stesso occhio, i quali erano poi anche chiamati a fornire gli apparati illustrativi per gli stampati di promozione turistica e per i periodici di oltre San Gottardo».

Il mercato delle cartoline turistiche era in accelerata crescita esponenziale e si giunse così a quel «tutto imbalsamato come in un’operetta da oratorio dove (paradossalmente, n.d.r.) sembriamo tirolesi travestiti da Tessiner», già denunciato da Alberto Nessi nella sua prefazione all’imprescindibile libro-expo Il Ticino e i suoi fotografi (1987); ma ancor prima stigmatizzato – e con una certa stizza – da Vincenzo Vicari (I primi 85 anni, 1985). All’epoca, il dibattito sulla germanizzazione del Ticino toccò toni così aspri che a Bellinzona si avvertì la necessità di sancire con una legge (varata il 20 giugno 1933) l’imposizione dell’uso prevalente della lingua italiana in ogni scritta destinata al pubblico. I «Gebrüder Büchi» divennero così Fratelli Büchi e le «Photo House» (e sì: allora già si affacciava l’inglese) si trasformarono nelle Case delle Fotografia.

Gli artigiani ticinesi possono tuttavia vantare grandi tradizioni tra coloro i quali furono tra i primi a destreggiarsi in quell’arte «nata dall’incrocio tra un raggio e un veleno» (A. Boito). Ecco Carlo Ponti che da Sagno scende a Venezia, Piazza San Marco 52 (!), dove attorno al 1850 presenta al mondo dapprima l’aletoscopio, poi il megalotoscopio, marchingegni entrambi in grado di produrre immagini di grande formato. Qualcosa d’altrettanto miracoloso occorse all’onsernonese Gaudenzio Marconi. Dalla sperduta e bellissima Comologno sbarcò dapprima a Parigi, dove le sue immagini di nudo artistico gli valgono il titolo ufficiale di «Photographe de l’Ecole des Beaux-Arts parisienne». Apre uno studio anche a Bruxelles, poi torna a Parigi dove i suoi clic saranno utilizzati anche da Auguste Rodin, in particolare per L’Âge d’arain.

Dalla mostra bellinzonese emergono altresì anche aneddoti misconosciuti quanto gustosi. Esempio? Tale Giuseppe Pedretti, fotografo leventinese di fede politica liberale, il giorno dell’Ascensione 1887 scattò un’immagine del materassaio di Ponto Valentino e del suo garzone all’opera con gli attrezzi del mestiere. Fu immediatamente sanzionato con una multa di ben franchi 4 – dell’epoca – dal più che solerte segretario comunale bleniese, guarda te conservatore, per «profanazione di festa». Fotografia per una volta davvero specchio della realtà.