«Mi piacciono i pittori che nel loro immediato rapporto con la realtà, le forme, i colori, la luce, sottendono la ricerca di una mediazione intellettuale, culturale, letteraria. I pittori di memoria. I pittori riflessivi. I pittori speculativi. Un sistema di conoscenza che va dalla realtà alla surrealtà, dal fisico al metafisico». Parole di Leonardo Sciascia, lo scrittore siciliano che è stato anche critico d’arte e intellettuale militante a difesa dei beni culturali; il suo rapporto con le arti visive è condensato in una serie di numerosi scritti che spaziano per temi e cronologia, ora «ordinati» e analizzati da Giuseppe Cipolla nel saggio Ai pochi felici. Leonardo Sciascia e le arti visive. Un caleidoscopio critico (ed. Caracol 2021).

Lo scrittore di Racalmuto nutriva un interesse per i maestri antichi, fra i quali molti esponenti della civiltà siciliana; scrive molto su Antonello da Messina, a cui dedica un primo scritto già nel 1967, affermando la centralità per i siciliani del rapporto tra la roba e l’anima, per finire nel 1983 con la recensione al noto romanzo di Vincenzo Consolo, Il ritratto dell’ignoto marinaio. Senza dimenticare Caravaggio, i caravaggeschi, Francesco Laurana e Giacomo Serpotta. E poi i moderni francesi, Courbet e Degas, per arrivare agli artisti di primo e secondo Novecento, da Salvador Dalì a Renato Guttuso, a Emilio Greco, ma anche ai fratelli Alberto Savinio e Giorgio De Chirico, senza dimenticare gli scritti dedicati ai fotografi Ferdinando Scianna e Robert Capa. In questo «caleidoscopio» mancano invece i movimenti d’avanguardia che Sciascia liquida così: «Qualcosa di Bouvard e Pècuchet (gli sfortunati personaggi di Gustave Flaubert) sempre traspare nei gruppi che promuovono movimenti d’avanguardia. I singoli possono essere dei geni o dei cialtroni (qualche genio, molti cialtroni) ma il gruppo ha sempre un fondo di stupidità – di rivalsa della stupidità – che presto o tardi ne traluce».

Un interesse trasversale a poetiche e linguaggi, a epoche e generi, che si riflette anche nell’impostazione della rivista d’arte interdisciplinare «Galleria», a cui prima collabora e poi dirige fino al 1959.

La sua è una scrittura letteraria colta, ricca di spunti teorici e rimandi letterari; ne sono un esempio gli scritti dedicati all’architettura e all’urbanistica, con le descrizioni di Noto, definita l’ingegnosa, per la sua dimensione teatrale e fiabesca, con un rimando a Cervantes. Ma significative sono anche le descrizioni di Palermo, dove la città vecchia – scrive Sciascia – è come un punto che indica una decomposizione organica «da cui si è generata l’enorme e insana efflorescenza della città nuova». Il testo si riferisce al fenomeno della speculazione edilizia, un fenomeno che insieme a quello dell’incuria in cui versa il patrimonio culturale siciliano (e nazionale) diventa l’oggetto della verve polemica dello scrittore; prendendo esempio dalle politiche dell’allora ministro della cultura francese Malraux, l’autore de Il giorno della Civetta, invita a ripulire anche le facciate delle chiese e dei palazzi italiani, perché «storicizzare la polvere (…) è una balordaggine».

La polemica raggiunge l’apice dopo il terremoto del Belice e il furto della Natività di Caravaggio, avvenuto a Palermo nel 1969, grave esempio di incuria e malagestione del patrimonio artistico, tanto che l’episodio sarà il motore narrativo – anche se mai citato esplicitamente – di uno dei suoi ultimi romanzi, dall’ironico titolo Una storia semplice (1989). Negli anni Ottanta aveva del resto approfondito anche il suo interesse storico-culturale per il caravaggismo in Sicilia, recensendo esposizioni importanti come quella di Siracusa (Caravaggio in Sicilia), non senza risparmiare critiche a quelle che si andavano affermando già come mostre di «massa». Fra i tanti spunti, da segnalare l’interessante paragrafo sui rapporti fra la Sicilia e la Spagna considerate «due nazioni sorelle, con le stesse origini e le stesse dominazioni». In ambito artistico si trova la suggestiva intuizione che accosta il Trionfo della morte di palazzo Abatellis, un unicum nella Palermo del Quattrocento, a Guernica di Picasso; il maestro spagnolo conosceva l’affresco da illustrazioni e forse – annota Sciascia – ne aveva studiato lo schema compositivo.

Al centro della sua scrittura di narratore d’arte l’immagine visiva, «la fonte interna di tutte la arti», secondo le parole del critico e storico dell’arte Cesare Brandi; dal fondatore dell’Istituto centrale del restauro di Roma Sciascia riprende anche l’importanza della tecnica e della materia, che si esprime anche nella sua passione per la scultura e l’incisione, di cui è raffinato collezionista; una tecnica figurativa – secondo gli illuministi francesi e inglesi – che ha «facilitato i progressi dell’intendimento umano».

E se la descrizione verbale delle opere d’arte ha il suo immediato precendente nel filone ecfrastico dell’écriture d’artiste di secondo Ottocento, nella sua scrittura d’arte Leonardo Sciascia – scrive Gianni Carlo Sciolla nella bella prefazione – «domina la chiarezza, la luminosa capacità definitoria di una forma e di una sensazione, l’uso sorvegliato della metafora».

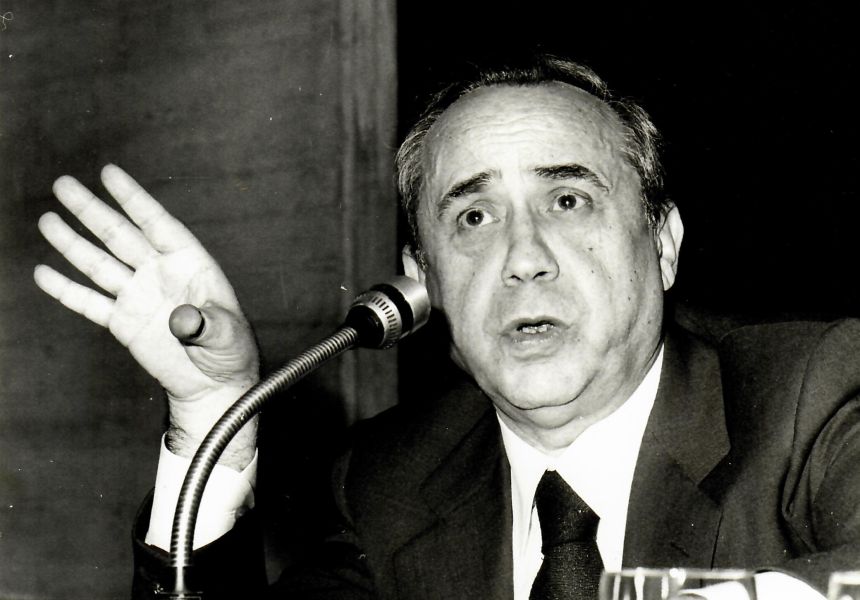

Caleidoscopico Sciascia

Anniversari - Un saggio di Giuseppe Cipolla indaga l’interesse per l’arte dello scrittore siciliano a cento anni dalla nascita

/ 19.07.2021

di Emanuela Burgazzoli

di Emanuela Burgazzoli