Quando si parla dei cosiddetti «dylaniani», ovvero del gran numero di devoti dell’immenso Bob Dylan (di fatto, a tutt’oggi, il più importante cantautore americano di sempre), vi è una sola opinione unanimemente condivisa dai membri della categoria: e riguarda quella che è ormai da molti percepita come la scemante creatività del Maestro, il quale ha da tempo abbandonato la prolificità degli anni giovanili, finendo per abituare i fan ad attese sempre più lunghe tra un disco e l’altro – per non parlare della recente, controversa scelta di incidere ben tre dischi consecutivi di cover tra il 2015 e il 2017.

In realtà, troppo spesso si sottovaluta il fatto che, per Bob, queste incursioni nel passato – nonché l’atto stesso di rielaborare brani ormai apparentemente datati – non costituiscono affatto un’esperienza nuova, poiché, fin dagli esordi, l’intera opera dylaniana si è basata sulla rivisitazione di capisaldi della tradizione folk USA; e appare quindi naturale che, anche una volta passati i settant’anni, «His Bobness» abbia avvertito la necessità di immergersi in una rinnovata «metabolizzazione» di classici (nel caso del recente «trittico», gli standard del Great American Songbook). Un processo creativo che deve avergli giovato non poco, dal momento che Rough and Rowdy Ways, primo album di inediti da otto anni a questa parte, è stato da tutti salutato come un piccolo miracolo – trattandosi, in effetti, di uno degli sforzi più riusciti del Dylan maturo, nonché del suo miglior disco dai tempi del glorioso Time Out Of Mind (1997).

Del resto, le premesse erano state ottime, dal momento che il primo singolo estratto dall’album, l’eccellente Murder Most Foul, aveva mostrato un artista nuovamente catapultato nel mondo a lui più congeniale: ovvero, quello del migliore e più «socialmente impegnato» storytelling di sempre, contraddistinto da altissima raffinatezza lirica, stavolta al servizio di una rilettura ad alto voltaggio emotivo dell’omicidio Kennedy, definibile come un vero e proprio capolavoro di lirismo rock. Così, anche la seconda, indiscussa gemma dell’album, Key West (Philosopher Pirate) riprende i temi già cari al Bob più intimista, focalizzandosi sulla consapevolezza del tempo che scorre – e rifuggendo tuttavia dal ritrito rimpianto verso ciò che non potrà più essere, per concentrarsi piuttosto sull’eterno senso di profonda solitudine dal quale nessun essere umano davvero consapevole potrà mai dirsi immune.

Rough and Rowdy Ways vede così il Nostro proseguire nel lavoro certosino di una vita: la costante ricerca stilistica incentrata sulle liriche, che anche stavolta presentano una sapiente combinazione di citazioni colte tratte dagli standard folk e blues del passato e degli arguti calembour di cui è da sempre maestro (si veda I Contain Multitudes, vero mosaico di versi pressoché leggendari tratti dai «sacri testi» blues e folk). E se Dylan non si fa mancare neppure i classici pezzi da ballo tradizionalmente ritmati e arrangiati (gli irresistibili Goodbye Jimmy Reed e Crossing the Rubicon), My Own Version of You e, soprattutto, False Prophet sembrano invece ammiccare a un’inconsueta ironia meravigliosamente old-fashioned.

Del resto, anche dal punto di vista musicale, Bob si rifà a sonorità assai vintage, per non dire «démodé»; su tutte, il marcato sapore blues degli splendidi lenti Black Rider (arguta metafora sul potere che i fantasmi del passato sanno esercitare sul nostro presente) e Mother of Muses, quasi un inno dal sapore gospel e la stessa, sacrale malinconia tipica di un Blind Willie McTell o un Charley Patton degli anni d’oro.

La medesima, dolente consapevolezza pervade anche la languida ballata I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You – la quale, riprendendo la celebre Barcarola di Offenbach, innalza un canto di puro ma disilluso desiderio, in grado di regalare all’ascoltatore momenti sospesi tra struggenti aneliti romantici («il mio cuore è come un fiume, un fiume che canti») e innegabili tensioni interiori, sostenuti dalla voce ammaliante di Dylan: oggi più che mai, il «Bardo di Duluth» è infatti in grado di mesmerizzare l’ascoltatore grazie a un timbro vocale non solo avvolgente, ma anche reminiscente del tono di un «grande saggio» – qualcuno che abbia sperimentato e conosciuto le umane vicende in ogni loro particolare, e sia ora in grado di «insegnare a vivere» a chiunque abbia la pazienza di ascoltarlo con la dovuta attenzione.

Proprio in questo, dopotutto, sta la vera grandezza di Rough and Rowdy Ways: nella capacità di Dylan di fondere l’ossessione quasi «proustiana» per il passato con la consapevolezza della propria, soverchiante mortalità – il tutto in un costante equilibrio, delicato quanto magistrale, tra un insopprimibile desiderio di rinnovamento e di salvezza personale, e l’esperienza dell’uomo maturo, capace di evitare qualsiasi enfasi o autocompiacimento. Proprio come il grande narratore che Bob è sempre stato: un patrimonio non solo per gli USA, ma per l’intera umanità.

Bob and the miracle

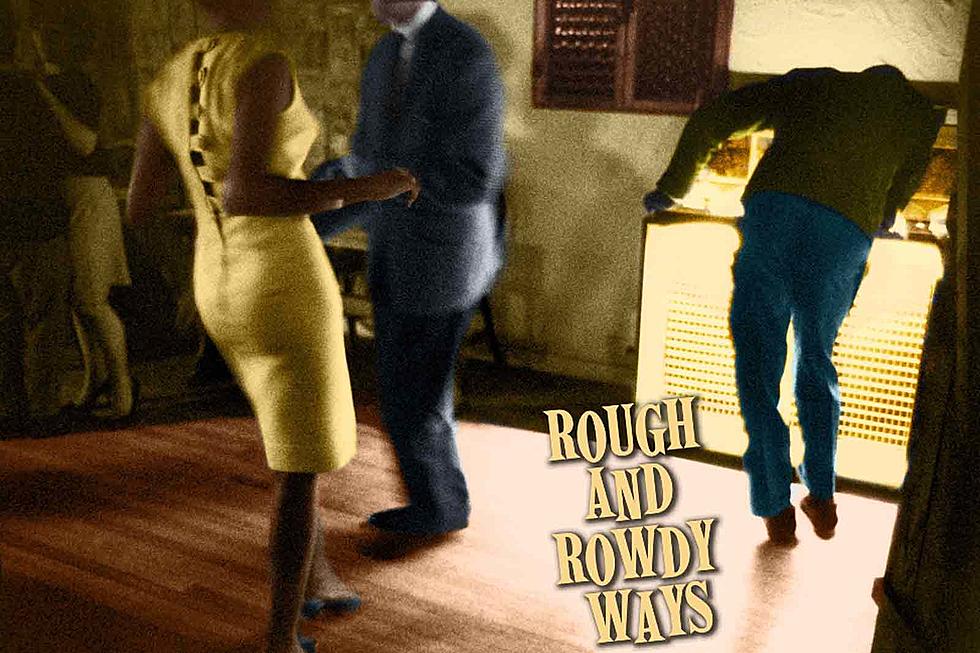

Un miracolo americano: dopo anni dedicati alle cover, Bob Dylan torna al cantautorato d’alto livello con un album allo stesso tempo luminoso e struggente

/ 20.07.2020

di Benedicta Froelich

di Benedicta Froelich